Les chambres de rhétorique de la Flandre française par Jean Chocqueel

Les chambres de rhétorique de la Flandre française

Auteur : Jean Chocqueel – fichier : epub

Les chambres de rhétorique de la Flandre française

Auteur : Jean Chocqueel – fichier : pdf

Le passé de notre Province, cependant si riche en souvenirs, est aujourd’hui trop peu connu de nos compatriotes, pour qu’il ne soit pas opportun de chercher à le vulgariser. Il y a d’ailleurs de savoureuses émotions à le pénétrer, à le comprendre. Les travaux de nos sociétés savantes, insuffisamment répandus, n’intéressent qu’un nombre restreint de dilettanti et d’amateurs ; le Comité Flamand, l’Union Faulconnier, la Société Dunkerquoise, n’ont pas encore réussi à atteindre la masse des profanes ; leur documentation, un peu éparse, est cependant considérable ; c’est là, c’est encore auprès du plus aimable et du plus érudit de nos « Rhétoriciens » d’aujourd’hui, M. Borre, de la Rhétorique de Furnes, que nous avons puisé les éléments essentiels de ce modeste travail. N’était le document inédit assez curieux que nous avons eu la bonne fortune d’exhumer et que nous examinerons au cours de cette étude, les Chambres de Rhétorique en Flandre Française, ne contiendraient rien de très nouveau sur la question.

Un scrupule, d’ailleurs, nous a arrêté au seuil de ce petit travail où nous voulions tenter de réunir quelques-uns des matériaux épars sur cette curieuse matière ; le champ en était si vaste ! et puis, question plus troublante, pareil sujet était-il encore susceptible d’intéresser ?

A part quelques rares initiés, beaucoup de nos contemporains s’étonneraient de découvrir certains de nos poètes flamands de renom, tel le poète dunkerquois Michel De Swaen, pour ne parler que du plus brillant de nos Princes de la Rhétorique. Il semblerait tout aussi paradoxal d’affirmer aujourd’hui que notre Flandre Française possède une littérature dont elle pourrait à bon droit s’enorgueillir, que de rappeler l’existence, dans le moindre de nos villages, de groupements littéraires très vivaces, connus jadis sous le titre un peu prétentieux de Chambres de Rhétorique.

Sans parler en effet des Liederen (Petites chansons) de cabaret, encore savoureux sous leur forme un peu crue, ou en est, chez les Flamands de France, la poésie écrite dans la langue de De Swaen ? ou en sont, chez nous, ces manifestations purement littéraires comme celles qu’offraient à nos pères, les soirées bachiques de leurs Chambres de Rhétorique ?

Il est, hélas ! des signes tout aussi certains de la décadence du flamand usuel. L’École d’abord, la caserne ensuite, ont rendu plus familier à nos enfants l’usage du Français ; dans la famille même, le flamand est délaissé comme manquant d’élégance ou indigne des lèvres peintes de certaines de nos beautés villageoises.

Nous sommes déjà bien loin des gouges un peu débraillées de Verhaeren, au parler brutal et rude ! Reverrons-nous jamais nos gamins flamands, rougeauds et joufflus encore, comme ceux que peignait Jordaens, échanger dans la crudité de la langue sonore qu’eut aimé Rabelais, les propos aigres-doux de leurs disputes d’enfants ? Nos gamins aujourd’hui se disputent en français et cela choque, comme une chose anormale ; notre crieur public fait ses boniments en français et son appel n’a plus l’originalité d’antan, malgré le marteau et lacymbale ; notre guetteur lui même s’est tu ; le beffroi est muet et nul ne laisse plus tomber les lentes heures du soir parmi les toits endormis au clair de lune ; pour la première fois cette année, les douze coups de l’année nouvelle n’ont pas été suivis des souhaits légendaires du vieux guetteur :

Menschen

Ik Wenschen

Zalig niewe year ! etc.

Langues et coutumes s’en vont ensemble sans bruit et presque sans regrets, petit à petit.

Le mouvement régionaliste qui, parmi nous, compte tant d’ardents champions, verra-t-il jamais la renaissance du flamand et de nos vieilles coutumes ? Arrêtera-t-il une décadence qui se précipite ? Faut-il enfin attendre, d’un Mistral du Nord, la réaction bienheureuse qui nous sauvera de la banalité commune à ceux qui n’ont pas d’histoire ? …

Pourquoi pas ?

Le mouvement régionaliste qui commence, s’il est bien compris et bien dirigé, pourrait très bien nous conduire vers cette Renaissance attendue, tout comme le Félibrige a conduit nos compatriotes du Midi aux sons du tambourin et de la flûte d’un Numa Roumestan, vers les renouveaux d’une Provence régénérée.

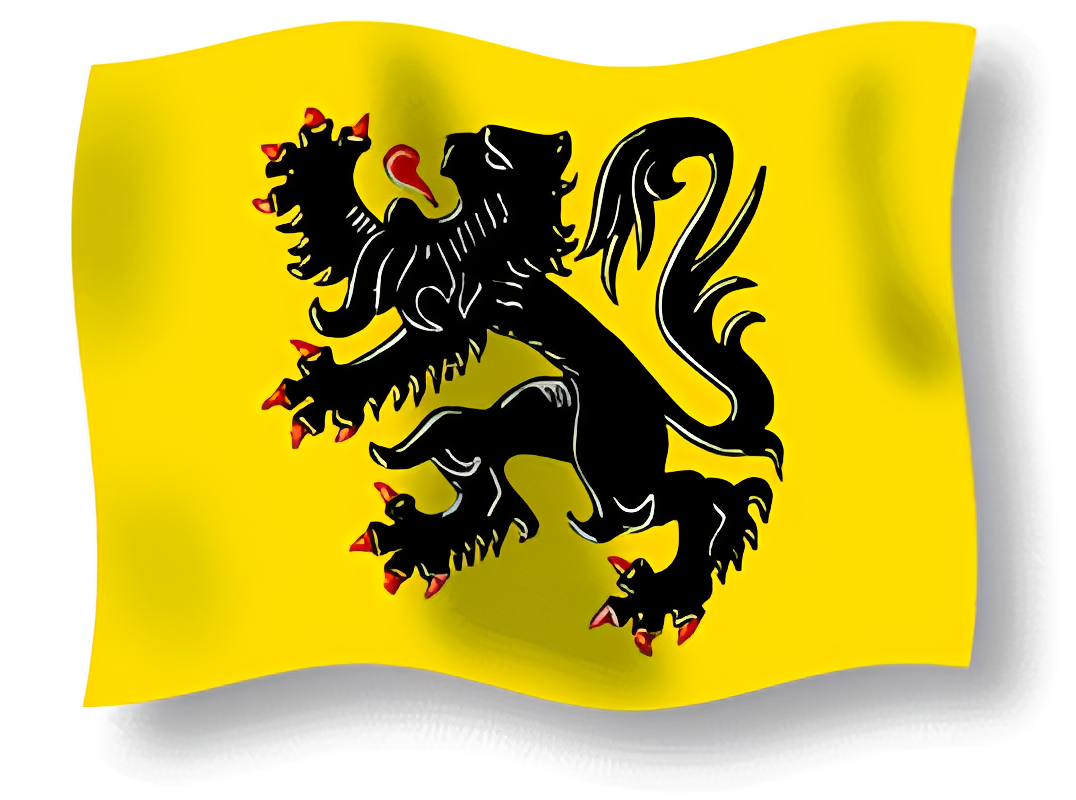

Et je vois le Pinson d’or de Flandre, répondant aux appels de la cigale de Provence, devenir le symbole de notre renouveau ; alors nous reverrons peut-être les concours de beau langage flamand refleurir parmi nos Chambres de Rhétorique ressuscitées…

APERÇU HISTORIQUE DES PRINCIPALES CHAMBRES DE RHÉTORIQUE

Le Flamand a toujours témoigné d’un goût très vif pour les lettres et les arts ; ce penchant naturel de la race, il est vrai, trouvait a se manifester plus aisément chez nos pères, cœurs simples mais avertis ; alors, en effet on sentait davantage le besoin de s’élever au-dessus du terre-à-terre coutumier ; le bon goût n’était pas l’apanage exclusif des hautes classes, il était général, et l’artisan des corporations savait toutes proportions gardées, mettre dans le chef-d’œuvre sorti de ses mains, autant de finesse que le peintre mettait d’art dans ses toiles, ou le poète de savoir-faire dans les travaux de sa Chambre de Rhétorique.

C’est que l’esprit de nos pères avait reçu une formation toute différente de la notre. L’individualisme a tué chez nous ce que l’esprit collectif et corporatif avait créé chez eux, et l’on se sentait alors plus solidaire les uns des autres.

Ainsi le voulaient d’ailleurs les conditions mêmes de la vie sociale d’alors.

Que l’on songe en effet à ce qu’était le village d’autrefois.

Perdu dans les champs, éloigné de tout, il ne pouvait, pendant la plus grande partie de l’année, que difficilement se maintenir en communication avec les agglomérations voisines. Ainsi avait-on senti le besoin de se grouper.

Peu de chaumières isolées dans la plaine ; les maisons s’étaient tassées une à une à l’entour de l’Église émergeant des tombes. Ici la demeure du Curé, au porche de lierre, là le gemeente-huys autour duquel, basses, les maisons se heurtaient en pittoresque débandade. Il ne fallait pas songer à recourir comme aujourd’hui aux artisans des villes, le village devait se suffire à lui-même ; aussi on y comptait surtout, outre les toits de chaume des métayers, les pignons aux tuiles rousses des gens de métier, menuisiers, horlogers, maçons, bouchers et tanneurs. Il y avait plus de vie parmi les ruelles où les fenêtres basses aux carreaux verts tamisaient dans le soir la lueur falote des chandelles.

Pas de gazette irritante traînant sur les escabeaux des cabarets ; les larges chopes de grès occupaient seules les étagères de chêne, accrochées par l’anse à une agrafe de cuivre.

Et dans chacune de ces maisons respirant l’aisance et fleurant le mystère une propreté méticuleuse régnait ; aux cheminées couraient des guimpes de toile courtes, empesées et blanches, que rougissait la flambée pétillante du feu de bois.

Une lourde crémaillère retenait au-dessus des chenets forgés la marmite ronde où chantait la soupe du soir.

De l’atelier qui suivait immédiatement la salle commune, sortaient des bruits de métier : ici on tissait et le bruit de la navette alternait avec le tic tac de la grande horloge ; là-bas le marteau frappait le bois, la lime mordait le fer, le ciseau la pierre. tout était harmonie et travail.

Le village ne devait-il pas se suffire à lui-même ?

Et si l’on songe que les artisans, formés pour la plupart à la dure école des corporations, devaient justifier d’un « chef d’œuvre » avant de pouvoir exercer leur art, on ne s’étonnera plus de rencontrer encore dans certains villages de véritables œuvres d’art : ancres compliquées en fer tordu et ouvragé, poutrelles sculptées, buffet antique au cintre hardi, modèles de bon goût et de sobre élégance et dans nos églises sculptures naïves et remarquables, culs de lampe et têtes de poutre où grimacent des chimères qui sont des chefs d’œuvre.

Mais si le village devait, au point de vue matériel, assurer par lui-même l’indispensable à ses habitants, si nous voyons encore jusqu’à quel degré de bon goût et d’art il l’a fait, nous trouvons dans un ordre d’idées différent des preuves intéressantes d’une culture intellectuelle remarquable.

Ce goût du beau qui se traduisait dans les moindres détails de la vie pratique, témoignait d’un état d’esprit et de préoccupations d’un ordre relevé. Alors on ne cherchait pas à la ville et pour cause, les distractions diverses, devenues indispensables aujourd’hui, et chacun, suivant ses aptitudes s’inscrivait parmi celle des Ghildes qui lui plaisait.

C’est ainsi que sont nées les Chambres de Rhétorique, les Confréries d’archers, d’arquebusiers, etc.

Dans le principe, ces confréries se composaient de membres qui « juraient de s’entraider et de se défendre fraternellement ». Venues de Germanie, les ghildes, en s’acclimatant parmi nous, se modifièrent au point de ne plus s’appliquer qu’à la défense des droits civils. Plus tard elles donnèrent naissance aux « Communes jurées » aux Confréries de métiers, aux Confréries pieuses, aux Chambres de Rhétorique enfin.

De cette floraison de sociétés si diverses, celles-ci furent les plus répandues et les plus suivies. On y tenait cercle de beau langage et de philosophie en même temps qu’on y fraternisait le verre à la main, sous l’aimable prétexte de poésie.

Mais avant d’en arriver à l’organisation que devaient connaître nos Chambres de Rhétorique, la poésie flamande avait eu ses trouvères ; les vinders rimeurs naïfs et nomades, allaient de village en village, de fête en fête, de veillée en veillée, à la façon de nos vieux joueurs d’accordéon, et leurs chansons de geste ne sont pas arrivées jusqu’à nous.

Il est probable que c’est lors du grand mouvement communal qui s’opéra vers le XIe siècle que prirent naissance nos Chambres de Rhétorique. Le mouvement littéraire flamand se dessinait déjà si nous en croyons un vieil almanach de Bergues qui nous a été communiqué ; document original et rare auquel nous empruntons le passage suivant que nous reproduisons en respectant les originalités du texte :

« Pendant ce XIe siècle, les Comtes de Flandre s’appliquèrent à faire fleurir les sciences et les arts dans leur ville de Bergues ; on remarque que cette ville était déjà illustre par les œuvres poétiques de quelques citoyens ; Van Goffin, Contemporain de Loyaert le Rhéteur a rendu son nom illustre par ses tragédies qui ont été goûtées malgré leur proximité avec l’ignorance du Xe siècle. »

Bergues n’était pas seule à se distinguer dans les lettres. Nieuport, si nous l’en croyons, fut la première qui en 1165 eut une Confrérie de rimeurs ; Eecke, village obscur et resté peu connu bien que d’origine très ancienne, eut une société de Rhétorique qui tint un certain rang parmi les belles lettres ; elle remontait dit-on au XIIe siècle, mais sa Chambre de Rhétorique dite de Sainte-Croix ne peut officiellement faire remonter son origine plus haut que 1542.

C’est surtout sous le règne des ducs de Bourgogne que s’épanouirent en Flandre les ghildes littéraires. Sous l’impulsion de ces princes le mouvement s’accrut et l’on rapporte dans une vieille chronique de Furnes que lors des séjours qu’elle faisait en cette ville ou à Bergues, Mathilde de Portugal aimait à s’entourer de comédiens et d’acteurs d’appartement que la chronique appelle Comedianten en Kamerspleelden die de princen en princessen maer op eten.

Notons au passage quelques-unes des Chambres de Rhétorique les plus réputées nées à cette époque : Celle d’Ypres « Alpha et Omega » fut une des plus remarquables. C’est la société mère car c’est d’elle, comme nous le verrons par la suite, que les sociétés, à leur fondation, recevaient l’investiture avec leurs armoiries et leur devise.

Bailleul vit naître deux sociétés qui furent baptisées les gelsenders et les adrianistes.

A Furnes, fut fondée vers 1491, la société de Rhétorique qui prit le nom coquet de van zinnen jong (jeune d’esprit) ; vers 1510, une société concurrente s’organisa sous l’étiquette de arm in de beurse. Ces deux Confréries fusionnèrent le 24 février 1530 sous l’appellation combinée de jong van zinnen en arm in de beurse. Cette Chambre existe encore et possède des archives du plus haut intérêt.

La Rhétorique de Sainte-Anne à Hazebrouck, qui se réunissait au Cabaret du Coq, avait pris le nom de obesientig in het werk ; elle eut en 1734, avec la Chambre de Saint-Pierre de Steenvoorde, un démêlé curieux dont eut à connaître l’échevinage de Steenvoorde. M. Cortyl, du Comité flamand, en fait l’objet d’une étude charmante parue dans les annales du Comité.

La ville de Loo compta jusque quatre sociétés dont la dernière née en 1860 prit le nom de Nutgenouchten ; Hondschoote, Petit-Synthe, Warhem, Arnèke, Caestre, Houtkerque, Sainte-Marie-Cappelle, etc., eurent à leur tour leur Chambre de Rhétorique ; dans notre région, celles de Bergues et de Dunkerque surtout furent prospères, cette dernière qu’illustra le célèbre poète flamand Michel De Swaen prit pour patron Saint-Michel et pour dénomination : de Karssouwieren ou verblijden in t’ cruce.

A Bergues une première Chambre de Rhétorique fut fondée en 1511 sous le nom de onrusten in ghenouchter ; elle dépendait de la paroisse Saint-Pierre et portait également le nom de Baptisten ; son étendard et son blason représentaient Saint-Jean-Baptiste dans le désert. Ses fondateurs Philippe de Brydts, Jacques Hoofdt et Adrien Stuyt, reçurent au nom de la Chambre nouvelle, leur affiliation solennelle le 11 janvier 1517 de la Chambre d’Ypres. Leurs lettres de confirmation portent la date du 9 août suivant.

On lit à ce sujet dans les Recherches historiques sur la ville de Bergues en Flandre dues à la plume de M. Louis Debaecker, page 18 : « Ils (les Rhétoriciens Berguois) s’étaient placés sous la vocation de la Vierge Marie, et constitués sous la dénomination flamande de Redenrycke Baptisten Royaers, ghilde gezeyd Rhetorica. »

Page 67 : « Charles Quint s’était fait aimer des Flamands; il flatta leur goût pour les fêtes, les processions, les Confréries et les représentations théâtrales ; il donna des privilèges aux sociétés de Rhétorique qui réunirent, par l’attrait du plaisir, les gens lettrés du temps, et donnèrent naissance à tant de poètes ».

Page 226 : « La Chambre de Rhétorique de Bergues fut réorganisée en 1693 sous la dénomination de Redenrycke gilde, genaenet Baptiste of te Royaerts ouder den tytel van onrusten in genoegten. C’était une société d’amateurs de poésie flamande qui représentaient sur la scène, aux jours d’assemblée et de récréation générale, des mystères, des comédies ou des tragédies traduites des meilleurs auteurs du temps ».

« Ces Confréries recevaient annuellement du Magistrat, pour leur chauffage, 13 bûches et 13 fagots ».

En réalité ce fut exactement le 30 octobre 1690, et non en 1693 comme l’indique M. Debaecker, que, sous l’impulsion de Philippe Quatereel, Joos de Rans, Joris Pail et Lambrecht, fut remaniée la première Chambre de Rhétorique de Bergues ; une Chambre concurrente s’était fondée d’ailleurs dès avant cette époque, qui prit le nom de Coyaerts ; il y eut, entre ces deux compagnies adverses, des luttes épiques où les Coyaerts eurent tout au moins un succès d’hilarité ; ayant été battus par les Royaerts en un tournoi littéraire à Gand, les Coyaerts en éprouvèrent quelque dépit, qui se traduisit en épigrammes échangées libéralement.

On peut se demander si le souvenir de ces disputes courtoises aussi ardentes ne s’est pas perpétué jusqu’à nos jours et s’il ne convient pas de chercher dans une certaine ressemblance euphonique, l’origine d’une épithète un peu grasse dont on saluait jadis les Coyaerts de Bergues.

Inclinons-nous avec galanterie au passage, devant le souvenir d’une troisième Chambre de Rhétorique berguoise ; la société d’oude zusters van St-Winnox-Terghem, tint cercle littéraire à Bergues avec un recrutement exclusivement féminin. M. Cortyl rappela dans son étude citée plus haut, que la Compagnie prit part à la procession de la Paix à Furnes en 1526.

Il reste peu de documents sur l’histoire de la Rhétorique de Dunkerque, si l’on en croit une étude parue le 8 janvier 1845 sous la signature A. D. dans une feuille Dunkerquoise, recueillie par le regretté M. Henri Lemattre de l’Union Faulconnier ; nous y lisons :

« C’est vers la fin du XVIIe siècle que, dans les archives qui sont venues jusqu’à nous, il est pour la première fois question de la Chambre de Rhétorique de Dunkerque dont l’existence est cependant fort ancienne. La trace originaire de cette société était déjà perdue au siècle dernier ; une attestation délivrée par le Magistrat le 8 mai 1753 porte seulement que sa création remonte à des temps immémoriaux et qu’elle fut fondée sous l’invocation de Saint-Michel. Nous voyons qu’en 1692 elle jouissait des exemptions et privilèges accordés aux autres sociétés et Confréries. En 1726 elle se composait de 24 membres, et peut-être ce nombre était-il le maximum fixé par les statuts. La société de Dunkerque donnait ses représentations sur le théâtre de la ville, sans doute faute de local assez vaste qui lui fut spécialement affecté. On ignore si les assemblées ordinaires étaient fréquentées et si elles avaient des séances publiques comme nos sociétés littéraires modernes. Par une lettre du 16 avril 1750 le ministre de la guerre, d’Argenson, l’autorisa à faire construire une salle pour ses réunions, sur les anciens remparts espagnols qui formaient la ceinture du port entre la porte du quai et celle de la Poissonnerie. Cette salle ne subsista que jusqu’en 1759, époque où les derniers vestiges de ces remparts disparurent pour l’établissement du quai et l’élévation d’une simple muraille qui à son tour fut démolie, en 1839. »

De ses Rhétoriciens, l’histoire de Dunkerque ne conserve que le souvenir de Michel de Swaen, l’un des plus étonnants poètes de langue flamande de notre région, et celui, moins brillant, de Pierre Looten. Nous aurons l’occasion dans les chapitres suivants de revenir sur l’œuvre de Michel de Swaen.

En résumé, les Chambres de Rhétorique dans la Flandre maritime s’organisèrent un peu partout, ayant un but identique et une organisation commune sur laquelle nous aurons à revenir ; formées sous diverses influences, tour à tour bourguignonnes et espagnoles, c’est avec la culture française qu’elles devaient atteindre leur complet développement. Le bouleversement social qui accompagna la révolution française devait anéantir dans notre région un mouvement littéraire si curieux et si général. Les « Clubs » eurent raison de nos Chambres de Rhétorique ; en vain, la tourmente passée, nos Rhétoriciens cherchèrent-ils à se reconstituer, leurs tentatives furent vaines et le dernier Concours de Rhétorique tint ses assises littéraires dans le petit village d’Eecke le 8 septembre 1861.

CHARTES ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – ORGANISATION INTÉRIEURE DES CHAMBRES DE RHÉTORIQUE

Chartes et Règlements.

Peu de sociétés ont été plus rigoureusement constituées ; indépendantes les unes des autres elles avaient cependant un lien qui les rattachait entre elles; un règlement uniforme, des privilèges et des droits.

Les Chambres de Rhétorique étaient de deux sortes ; les unes indépendantes (vrye) jouissaient d’un octroi communal et les autres dites non franches relevant d’une Chambre suprême dite : Hoofdkamer.

Les Chambres, suprêmes possédaient des franchises accordées par le Souverain ; toute Chambre de Rhétorique qui ne voulait pas rester indépendante devait, après l’octroi que délivrait l’autorité locale, obtenir son affiliation d’une Chambre suprême.

Pour Bergues, Dunkerque et la plus grande partie des Flandres françaises, c’était à Ypres auprès de la Rhétorique mère, Alpha ou Omega que s’obtenait l’investiture. « Steenvoorde, par une anomalie assez rare, avait été chercher à Gand la reconnaissance officielle. Elle avait demandé ses lettres d’élection à la Rhétorique de la Fonteyne. » (Cortyl p. 5). La Chambre suprême approuvait ou réformait le règlement présenté par les fondateurs, la déclarait affiliée et lui donnait une devise ou kenopreuck. Ce n’est qu’après leur affiliation officielle que les Chambres pouvaient prendre part aux concours.

La Charte appelée : Kaert, n’était autre que le règlement de la nouvelle Chambre ; elle était le plus souvent écrite sur parchemin, en vers flamands.

Le règlement d’une société de Bergues qui fut approuvé le 30 octobre 1690, est un modèle entre tous de l’esprit qui animait nos Rhétoriciens ; la simplicité toute naïve dont il témoigne, n’est pas sans charmes.

Voici, pris parmi les 20 articles de ce règlement, ceux qui méritent une mention particulière :

Art. V. Met dat tive neren slaet de Knaepe zal doen branden de keirse voor het beelt Maria die, onze handen tot schryven van haer lof soo bestiert, tot onze patronen die van ons wort geviert.

Quand sonnent deux heures, le garçon allumera le cierge devant l’image de Marie notre patronne, qui guide notre main pour écrire ses louanges.

Art. VI. Zoolang de keirse brandt men zat geen toebak rooken om dat het vuyle smoken het licht tot haere eer outoteken met af neemt.

Tant que le cierge brûlera on s’abstiendra de fumer du tabac afin que la sale fumée n’offusque point la lumière allumée en son honneur.

Art. VII. – Eeer dat men drinkt of schynct zal men Maria eeren met em gebet in dicht.

Avant de verser à boire on fera une petite prière en vers en l’honneur de Marie.

Pareilles prescriptions, aussi simplement naïves, témoignent de l’influence ou même des »directions » que les Chambres de Rhétorique eurent à subir. Faut-il y voir la marque de l’intervention quelque peu naïve d’un clergé, bien intentionné, sinon très disert ? On pourrait le croire car le clergé avait, de par les chartes générales des Chambres de Rhétorique, un certain droit de surveillance et de police.

Concurremment avec le Seigneur il exerçait un droit de veto sur l’organisation des représentations théâtrales. Nous n’avons cependant trouvé nulle part mention qu’il ait jamais fait usage de ce droit. Quant au seigneur, c’est différent ; nous avons relevé quelques traces de son ingérence dans les manifestations des Chambres de Rhétorique, et cela s’explique d’ailleurs par le droit qui lui revenait d’exercer la justice dans son fief.

A vrai dire, les Chambres de Rhétorique ayant leurs franchises et leurs droits bien déterminés, n’eurent guère de démêlés avec la justice. L’une d’elle cependant fut mêlée à un procès qui fut retentissant. Nous ne pouvons le passer sous silence car, en même temps qu’il constitue un document intéressant sur l’époque, il montre les privilèges des Chambres de Rhétorique en concurrence avec les droits du Seigneur et les droits des communes.

Nous avons eu la bonne fortune de retrouver quelques documents précieux sur ce procès ; nous possédons les mémoires rédigés par les hommes de loi qui eurent à s’en occuper ; ils sont des plus curieux car ce procès les obligeait a remonter jusqu’aux origines des Chambres de Rhétorique pour étayer leurs thèses. Nous aurons donc, en résumant les débats, résumé en même temps les droits et privilèges des Chambres.

MM. de la Cour de Cassel avaient rendu une ordonnance portant défense aux Chambres de Rhétorique de leur ressort, de donner des représentations théâtrales sans leur permission, à peine d’une amende de dix livres parisis.

L’interdiction frappait donc la Confrérie de Rubrouck, coutumière de ces représentations ; or voici le stratagème auquel eurent recours nos Rhétoriciens, aidés du Seigneur.

Le territoire d’Ochtezeele, qui dépendait, non de la Cour de Cassel, mais du fief de Strazeele, s’étendait jusqu’au village de Rubrouck et comprenait même un coin de la place de cette commune. On devine le reste.

D’accord avec le Seigneur de Strazeele, la Chambre de Rhétorique de Rubrouck organisa une représentation sur la parcelle du territoire d’Ochtezeele enclavée dans la place de Rubrouck.

D’où le procès intenté par MM. de la Cour de Cassel à la Chambre de Rhétorique de Rubrouck ; sentence du présidial des Flandres, rendue le 25 Février 1768, donnant gain de cause aux Confrères de Rubrouck ; appel de la sentence à la Cour du Parlement, etc.

On échangea avec prodigalité des mémoires volumineux où la Cour de Cassel et Messire Jean-François De Grassy, Seigneur d’Ochtezeele, développèrent leurs conclusions respectives.

Nous reproduisons ici chacune des deux thèses en les résumant autant que possible, mais tout en suivant le manuscrit.

« Pour Messire Jean-François de Grassy, Seigneur de Strazeele et autres lieux, grand major de la ville de Bruges, y demeurant,

Demandeur par requête du 7e avril 1770 et pour autant que de besoing appelant du prétendu règlement de police fait pour les Bailly, nobles, vassaux et hommes de fiefs des ville, Cour et Châtellenie de Cassel, du 10 mars 1766 et 8 mai 1767,

Contre les Bailly, nobles, vassaux et hommes de fief de la Cour de Cassel, intimés,

Et contre Arnould de Cousser, procureur d’office à Cassel.

Pardevant Monsieur de Coussemaker, Conseiller du Roy, Commissaire en cette cause, etc.

Les officiers de la Cour de Cassel étaient appelés pour voir réformer leur prétendu règlement de Police pour autant qu’ils prétendaient le faire exécuter sur les terres de la paroisse et seigneurie de Strazeele au préjudice des droits du Seigneur. etc.

Ce règlement est d’abord contraire au dispositif express des placards du 26 janvier 1559, 5 avril 1597 et 4 mai 1601 qui autorisent dans la Province, la représentation des tragédies et comédies en soumettant l’examen d’icelles à la discrétion des baillys des lieux et des Curés de la Paroisse, pour eux leur permettre lorsqu’elles ne contiennent rien contre les bonnes mœurs et Religion.

Les officiers et les Curés des Paroisses ont donc acquis un droit pour ces loix confirmées par les capitulations accordées aux habitants de la Flandre, lorsque cette Province a été soumise à la domination Française, d’être les arbitres de la représentation ou non-représentation de pareilles comédies ou tragédies, droits par conséquent dont ils ne peuvent être valablement dépouillés par les bailly, nobles, vassaux et hommes de fief composant la Cour de Cassel, sous tel prétexte que ce puisse être. etc.

Sinon, il s’ensuivrait que le prétendu règlement de Police dont est question, aurait fait cesser la disposition des placards du 20 janvier 1559. Or, voici comment ce placard s’explique relativement à la représentations des comédies ou tragédies entr’autres, « Quant à ceux qui sont faits ou représentés a l’honneur de Dieu et de ses Saints ou pour le divertissement du peuple, ils ne peuvent être joués ni récités sinon qu’étant visités par le Curé principal, officier du lieu où ils devront être joués ou représentés et que, du même, ils ayent eu la permission et consentement ; ils devront aussi remarquer et examiner si lesdits jeux ou escrits ne contiennent rien qui offensent directement ou indirectement notre prédite religion, pour, en ce cas, les deffendre et interdire. etc. »

Or, aucune interdiction ne s’étant élevée ni du côté du Curé ni de celui du Seigneur, la Cour de Cassel n’avait pas qualité pour s’opposer à ce que les Confrères de Rubrouck représentent leur tragédie.

A quoi MM. de la Cour de Cassel répondirent :

« Il ne peut y avoir deux juges Policiateurs dans une même Paroisse, dans un même clocher. etc. Il serait absurde que dans un coin d’une place d’une paroisse il y aurait telle Police et que dans un autre coin de la même place il y en aurait une autre. »

L’argument avait du bon mais il pouvait difficilement tenir devant l’argument de fait que très persévérant Messire de Grassy répète et résume en un second mémoire, en ces termes :

« Le Seigneur de Strazeele exerce dans sa paroisse de tous temps, toute la justice, sans concurrents ; et il exerce aussi toute la police. Les Confrères de Rhétorique établis dans sa terre, y ont représenté leur tragédie, de son consentement, de celui de son bailly et de la Loy, après l’examen fait de leur tragédie par le Doyen rural ; ils ne sont donc d’aucun chef répréhensible. »

Quelle fut la fin de cette comédie ? Nous ne savons.

La cause ayant été portée devant le Parlement il est bien probable que le procès durait encore lorsqu’éclata la grande Révolution.

Il serait curieux de retrouver la trace des placards des 26 juin 1559, 5 avril 1597 et 4 mai 1601 dont le mémoire fait mention sans les rappeler dans leur texte intégral. Qu’étaient encore ces ‘Capitulations accordées aux habitants des Flandres lorsque cette province a été soumise à la domination française ? Nos recherches n’ont pas été poussées assez loin sur ce point.

Organisation intérieure des chambres.

Nous retrouvons dans l’organisation des Chambres, une structure presque identique due à l’origine commune de la plupart des Confréries et Ghildes. Les Chambres « non franches », qu’une affiliation régulière reliait à la société-mère d’Ypres Alpha et Oméga, avaient les mêmes droits, les mêmes privilèges ; mais à l’intérieur elles n’étaient soumises à aucune réglementation uniforme, et leurs chartes, comme leurs devises, pouvaient différer. Le règlement de l’une des Chambres de Bergues, que nous avons rappelé, témoigne d’une certaine fantaisie ou d’une certaine naïveté dans les détails de la vie intérieure, et l’usage du cierge par exemple n’était certainement pas en honneur dans toutes les Chambres.

Une partie cependant de l’organisation intérieure parait commune à la plupart des Chambres où se retrouve en effet une composition presque identique des officiers ou dignitaires.

On avait d’abord, dit M. Popeliers (Précis de l’histoire des Chambres de Rhétorique, Bruxelles, 1844), les fondateurs (ouders) et les membres (broeders), à la tête desquels se trouvait le Prince de la Rhétorique. On distinguait généralement deux catégories de broeders ou membres ; dans la première étaient choisis les dignitaires ; les autres, appelés Kameristen étaient les Rhétoriciens ordinaires. A la tête des dignitaires se trouvait un président d’honneur (hoofdman) ou « chef homme », un doyen, un bailli (fiscael), un porte-étendard (waendrager) et un garçon (knaep).

Certaines sociétés eurent leur fou on l’appelait communément encore den zotje van den gilde ou aussi le moey-al c’était, comme le dit M. Carnel, l’équivalent du hans-wurst (jansaucisse) des Allemands ou l’arlequin des Italiens ; à Gand on l’appelait petje nome.

A Bergues, zotje van den gilde survécut longtemps à nos Chambres de Rhétorique, et l’époque n’est pas encore bien éloignée ou Zotje, déguisé en folie, sonnettes et grelots aux poings comme Triboulet, parcourait les rues de la ville, les veilles de kermesse. C’était le signal de la fête, et, dès ce moment, la folie était déchaînée, invitant nos pères aux joies diverses des ducasses berguoises. Les enfants le suivaient en gambadant, et l’on chantait ce refrain que Zotje rythmait, en dansant, de tous ses grelots :

Kyckt. nienschen zotje gaet dansen

Kyckt merischen, zotje danst

Is dat niet eene schoone bende

Trommelaeren, suffelaeren, en den sot

Kyckt, menschen. Etc.

Regardez, bonnes gens, Zotje va danser

Regardez; il danse !

N’est-ce pas là une belle bande

Des tambourineurs, des siffleurs et du fou

Regardez. etc.

Nous avons pu reconstituer, en consultant les souvenirs précieux d’aimables grand-mères qui ont dansé, jadis, au bruit des grelots du Zotje, la notation musicale de cette ritournelle qui rappelle le rythme obcesseur et répété jusqu’à la scie, de notre chanson du Reuze.

Comme l’on voit, chaque société était libre de modifier et d’élargir le cadre de son organisation. Bergues avait son fou ; Furnes et beaucoup d’autres Chambres avaient encore leur Roi.

Le Prince dans la plupart des sociétés, était nommé à vie, il pouvait témoins se retirer volontairement. Son intronisation ne manquait pas d’une certaine solennité. Après la prestation du serment exigé, un vin d’honneur lui était offert et par la suite toute œuvre des Rhétoriciens composant la Chambre, devait lui être dédiée.

L’Hoofdman ou chef homme comme le Prince, était généralement nommé à vie ; le doyen était élu chaque année, de même que le Roi, mais ce dernier était le plus souvent, dans les Chambres qui comprenaient cette dignité, désigné par le sort.

Si chaque Chambre comptait un Prince de la Rhétorique, toutes cependant ne comptaient pas de Roi, la coutume variait suivant les Chambres. Celle de Loo comptait un roi élu chaque année par le sort. Les Rhétoriciens s’en remettaient au hasard pour le choix de leur grand dignitaire ; au jour de l’Épiphanie, celui a qui était échue la fève, prenait le titre de Roi, et le gardait une année durant ; il pouvait se choisir une reine parmi les dames qui faisaient partie de la Chambre.

Les fonctions royales n’étaient pas sans d’autres agréments d’un ordre, si non moins galant, du moins plus pratique ; c’est ainsi qu’à Furnes le roi bénéficiait de la décharge de ses contributions.

L’histoire de la Rhétorique de Furnes, de M. Borre, si remarquablement documentée, rapporte la façon plutôt originale dont la Chambre de Furnes élisait sa Reine, au XVIe siècle. Ce n’est plus le choix arbitraire du roi de la fève qui la désigne, mais un certain mérite.

Une assemblée se tenait le 2e Dimanche de Juin, à laquelle confrères et consœurs devaient se présenter avec la cocarde au chapeau et le nœud à l’épaule, insignes de la Confrérie. On pendait une oie à une corde mobile et, les yeux bandés, les « sœurs » devaient s’efforcer de l’atteindre ; celle qui arrivait la première à s’en saisir était proclamée reine. En 1781 la coutume faillit se perdre, faute d’oie ; cette année-là, la reine fut élue par le sort. Mais l’année suivante on voulut reprendre la tradition interrompue ; on avait bien trouvé l’oie qu’il fallait mais un fallacieux Rhétoricien jugea à propos de lui couper le cou. Le geste irrévérencieux du Rhétoricien de Furnes, mit définitivement fin à cette originale tradition.

En général, le Roi portait aux jours d’Assemblée solennelle, un collier formé d’anneaux reliés entre eux auquel devait s’ajouter chaque année un anneau d’argent aux armes du nouveau roi. Ce collier emblème de la dignité royale, était une pièce d’orfèvrerie souvent fort curieuse. Celui de la Chambre de Furnes eut une histoire qui mérite d’être signalée ; la Chambre en 1792, dans un élan de patriotisme offrit l’argent du collier royal au fonds de guerre qui devait servir a alimenter la lutte des patriotes belges contre les révolutionnaires.

Dans les Confréries ou les deux dignitaires coexistaient, le Prince parait avoir eu des prérogatives plus importantes que le Roi.

L’histoire de la Rhétorique de Furnes à qui nous empruntons ces détails, rapporte en langue flamande le souvenir de ce Prince qui avait nom Élie de Crock et qui mourant en 1606, voulut que quatre princes de sociétés voisines portassent son cercueil ; l’histoire ajoute que le défunt ordonnait de mettre à leur disposition une tonne de bière anglaise. La précaution était bonne à prendre et ce prince magnanime méritait de passer à la postérité.

La Chambre de Furnes avait étendu encore le nombre de ses dignitaires; c’est ainsi qu’elle avait aussi son factor ou maître de poésie dont la tâche consistait à monter les pièces de théâtre ; à lui encore revenait la charge de correspondre avec les sociétés et d’arrêter les conditions des concours auxquels la société était invitée ; d’enseigner l’art de la rime aux jeunes membres, de corriger leurs œuvres, de distribuer les rôles aux acteurs et de présider aux répétitions.

Les dignités de la Chambre de Furnes comprenaient en outre celle du Chapelain. C’était l’administrateur spirituel de la gilde. Au XVIIe siècle on créa encore celles de Componist ou greffier et de Kapitein a qui revenait l’organisation des cortèges.

Venaient ensuite les charges de second ordre : le porte-drapeau ou Vandricht, le Knaep, comme à Bergues le fou ou Zot’je et le tambour. Ces emplois étaient rétribués et le Knaep jouissait d’une allocation de 12 livres.

Le fou existait déjà à Furnes dès 1606 ; sa pension était de 6 livres ; on lui donnait un costume et des souliers gris ; il était chargé lors de sorties en corps de la société, de réjouir la foule et d’exciter les enfants.

Au XVIIe siècle les Rhétoriciens égayaient encore leurs cortèges de joueurs de fifre et de tambours.

Les Rhétoriciens de Loo avaient institué encore une autre dignité ; ils se choisissaient, le mardi-gras, un Évêque. Cette élection donnait lieu à des fêtes ; on organisait un cortège qui recevait l’Évêque aux portes de la ville et qui se répandait ensuite par les rues dans les auberges où Rhétoriciens et gens du peuple vidaient les cruchons de vin généreusement offerts par le collège des Bourgmestre et échevins.

Les détails de l’organisation intérieure des Chambres de Rhétorique, montrent de quelle faveur jouissaient ces sociétés, et quelle vie active et curieuse elles vécurent. Nous verrons de quel apparat s’entouraient encore les Rhétoriciens et quel luxe ils savaient déployer dans les cortèges qui précédaient leurs concours littéraires.

LES JEUX DE RHÉTORIQUE

Un mot aimable définit d’une façon charmante les solennités littéraires auxquelles nos Chambres conviaient de courtois concurrents.

Les jeux de littérature n’étaient pas une coutume en usage seulement dans les Flandres, elle s’était généralisée dans toute l’ancienne France ; sans parler des jeux floraux, honneur de la Provence, Arras, dès le XIIe siècle, avait son jeu de Saint-Nicolas avec Jean Bodel ; Lille eut ses jeux sous l’ormel avec la société des Muses de Cuincy, son puy du mois, ses cours d’amour ; Rouen eut ses puys de Rhétorique et notamment son Puy des Palinods. Mots charmants, évocateurs de mœurs aimables et de joies délicates que nous connaissons trop peu aujourd’hui.

Ces appellations élégantes avaient, il est vrai, en passant dans la langue flamande, singulièrement perdu de leur fraîcheur un peu mièvre ; la rude langue de nos pères avait baptisé chaque sorte de jeux d’un mot sonore qui, tels que Dorpsel et pryskamp sonnaient moins bien que Puy du mois ou Cour d’amour.

Chacun sait le goût des Flamands pour les cortèges et les représentations théâtrales, goût si tenace et si prononcé qu’il s’est transmis jusqu’à nous.

Dans le principe, le sujet des représentations théâtrales était puisé dans les mystères de la religion, les hauts faits des croisades et les pèlerinages à Jérusalem ou à St-Jacques de Compostelle.

Les représentations ne consistaient le plus souvent qu’en scènes muettes (spelen, sotternien) ; un simple chariot faisait l’office de tréteaux ; on le promenait par les rues et les places publiques aux jours de fête, d’où le nom de wagenspel dont furent baptisés ces premiers jeux. Plus tard on joua sous le porche des Églises les dimanches et fêtes, et enfin dans des locaux fermés.

A l’époque où nos pères dressaient leurs tréteaux sous le porche des Églises, le sujet des représentations était surtout religieux ; suivant les saisons leurs représentations étaient mélancoliques ou gaies.

Pour qui sait la tristesse prenante des automnes flamands, il est facile de comprendre combien les œuvres de nos poètes devaient en être imprégnées. La solennité du paysage dénudé où les grands arbres appellent dans le vent ; la continuité désespérante des pluies lentes et grises, rendaient propice le rappel des grandes vérités et l’on représentait en ces soirs de spleen, quelque tragédie biblique ou les fantaisies impressionnantes d’un jugement dernier terrifiant. Plus tard, au gai Noël, quand la neige craquait au clair de lune, on réveillonnait en jouant : Bethléem ou la fête des Mages ; et quand le printemps clair apparaissait avec la Chandeleur, quand l’hosanna des Pâques ramenait la gaieté dans les buissons rajeunis, on jouait quelque farce honneste sotie légère ou Kluchtspel.

Le porche de l’Église ne se prêtait pas toujours aux libertés de langage de nos pères, et les tréteaux primitifs où nos poètes appelaient leur clientèle naïve étant devenus insuffisants, on en vint peu à peu à monter la scène dans la salle même des festins.

Le Flamand a toujours eu un penchant pour la table où il s’attarde volontiers, aimant comme dit le joyeux Villon :

« A boire à rouges bords

Et tenir longue table ».

mais son goût des repas plantureux n’excluait pas son goût des belles lettres et il savait à la fois « tenir longue table » et jeux d’esprit. C’est ainsi que pour corser le festin, on jouait, en guise d’intermède ou « d’entremets », quelque farce légère que l’on appelait Tafelspelen.

On fit mieux encore; d’habiles metteurs en scène rappelèrent les hauts faits de l’époque, l’on allait jusqu’à représenter le siège et l’assaut de villes et de forteresses ; on « y vit même des vaisseaux mis en mouvement au moyen de machines cachées » ; assaillants et assaillis, vainqueurs et vaincus qui figuraient à ces batailles pacifiques, fraternisaient ensuite en des danses qui terminaient ordinairement le spectacle.

Ces diverses manifestations devaient conduire, par une suite toute naturelle, aux véritables joutes littéraires qui devinrent les jeux. Des groupements de poètes s’étant formés partout sous la tutelle des Chambres de Rhétorique, les représentations théâtrales se multiplièrent; une émulation enthousiaste animait ces divers groupements qui ne tardèrent pas à se lancer de courtois défis. C’est ainsi que naquirent les concours de Rhétorique.

Le mouvement prit bientôt une grande importance, si bien qu’au XVIe siècle il n’y avait, en Flandre, aucune fête publique qui ne comprît un Concours de poésie. Comme de nos jours se disputent les Coupes, alors se disputait, entre villes et villages de Flandre, la première place dans la littérature et la poésie. On vit Gand défier Bergues, Thielt ou Bailleul, et convoquer aux assises solennelles où devait se juger le Tournoi de poésie, toutes les grandes sociétés rivales de la région.

L’envoi de ce cartel pacifique revêtait souvent un caractère solennel. La Chambre qui lançait le défi, le faisait dans un appareil presque impressionnant. Elle déléguait plusieurs de ses Rhétoriciens qui s’en allaient, de ville en ville, précédés d’un héraut d’armes portant le blason de la Chambre, et d’un trompette, tous à cheval. Les rues de la petite ville flamande retentissaient alors d’une sonnerie claire, et le héraut empanaché et solennel, donnait lecture de son cartel en vers ; il remettait ensuite les sujets du concours et la nomenclature des prix destinés aux vainqueurs.

Au jour dit, de tous côtés, accouraient vers la ville où allait se célébrer le Tournoi pacifique, les Confréries concurrentes ; et c’était à l’heure solennelle où les jeux allaient s’ouvrir, un cortège imposant, souvent fastueux, de toutes les sociétés qui avaient relevé le défi. Les dignitaires marchaient en tête, revêtus de riches costumes, puis, venaient dans l’ordre réglé par le Kapitein la théorie des Confrères entourant le porte-drapeau, et suivis du fou. Riches marchands, ouvriers, nobles et princes même se mêlaient au cortège, Il n’est pas indifférent pour notre histoire locale de noter que les Rhétoriciens de la Royaerts de Bergues portaient à ces solennités un riche vêtement de velours vert.

La Chambre de Rhétorique de Furnes, encore existante, possède dans ses archives le récit de l’un de ces concours. Nous ne pouvons mieux faire que d’en donner ici la traduction résumée ; ce récit donne en raccourci un tableau fidèle des préliminaires du concours :

« Par octroi impérial du 3 février 1538, la haute Chambre de Rhétorique De Fonteine, à Gand, avait reçu le privilège d’organiser un concours lyrique pour l’été suivant, et de l’annoncer dans toutes les provinces du pays.

A toutes les personnes, aux membres de leur famille et à leurs sujets qui viendraient participer à la fête, le rescrit impérial accordait un sauf-conduit de 28 jours, pendant lequel laps de temps, ils ne pouvaient être molestés ni saisis de corps et de biens, exception faite pour les ennemis et débiteurs de l’Empereur.

Dès que cet octroi leur eut été accordé, les Rhétoriciens de Gand se mirent à l’œuvre ; des cartes indiquant les prix du concours, furent, au commencement du mois de Mars, portées par huit Rhétoriciens, dans toutes les directions de Flandre, de Brabant, de Hollande, de Zélande, de Hainaut et d’Artois.

Les prix du concours comportaient :

Pour la Tragédie : 1er prix : Quatre cruches d’argent pesant 9 marcs de Troie.

Pour la Comédie, etc.

Des prix et récompenses étaient encore promis pour la société qui ferait la plus brillante entrée ; pour la marche à l’Église ; pour la Chambre la plus distante ; pour le blason ; pour les refrains sur la Sagesse, l’Amour et la Sottise ; pour les chanteurs de chansons comiques : pour les Chambres de ville et de bourg qui parcourraient le plus bruyamment la ville, le soir de la fête ; pour les valets-bouffons des Gildes, etc. »

Tous les concours de Rhétorique ne revêtaient pas un tel éclat, seuls les jeux les plus importants par le nombre des concurrents, leur qualité, et l’enjeu, prenaient ce caractère fastueux. On les appelait Intrede (entrée) en raison du cortège qui précédait le tournoi.

Les autres concours, plus modestes, se limitaient à une lutte de beau savoir entre Chambres de Rhétorique voisines ; on les appelait Dorpsel. Le défi était plus banal et se bornait à une invitation à concourir, accompagnée de l’énoncé des sujets de concours.

Puis, c’était, au jour venu « sous les poutres enfumées de quelque taverne flamande », la lutte courtoise entre Rhétoriciens faisant assaut du beau sçavoir ; c’était là que, durant des journées entières, on s’entassait pour discourir de belles lettres ; les concurrents se succédaient sans se lasser comme sans lasser non plus un public approbateur.

L’œuvre poétique présentée au Concours « pouvait être indistinctement l’œuvre individuelle d’un Rhétoricien ou l’œuvre collective d’une Chambre entière ; ce dernier cas était le plus fréquent. L’auteur lui-même ou la société à laquelle il appartenait, exécutait en public l’œuvre jugée digne de cet honneur. Les juges, c’était en première ligne le public, la foule, le peuple, puis, plus spécialement, un jury désigné à l’avance ». (Un concours de Rhétorique, par V. Derode, Lille 1862.) Le sujet était souvent une question de morale ou de philosophie. Celui qui fut choisi pour la dernière fête de Rhétorique que l’on ait vue dans la Flandre Française (Eecke 8 Septembre 1861) en est un exemple :

« Wat moet den mensch het meest betragten, en wact moet hy het meest vlugten voor zyn tydelick en euwig geluk ».

« Que faut-il faire et surtout que faut-il éviter pour obtenir le bonheur présent en même temps que tendre au bonheur éternel ? »

Le Concours donné à Gand le 12 Juin 1539 est du même genre : « Quelle est la plus grande consolation de l’homme mourant ? » A ce concours où 19 sociétés concoururent, la Chambre d’Anvers se vit attribuer le premier prix, celle de Bergues le second qui consistait en trois vases d’argent.

Le prix principal, dans les concours importants, était le plus souvent une pièce d’orfèvrerie, d’où son nom de Landjuwel, ou joyau du pays ; aux concours de second ordre, le premier prix était de moindre importance, d’où son appellation de Haegjuwel ou joyau de la haie.

Il n’y avait pas que la poésie qui fît les frais de ces réunions littéraires ; la déclamation y avait une part importante et l’on y donnait des représentations théâtrales où se disputaient les prix de diction. La mise en scène, alors, était sommaire : quelques planches garnies de toiles peintes ou de papier multicolore. Quant aux costumes, dit M. Carnel, on n’en connaissait que deux : le costume romain pour la Tragédie, l’habit moderne pour la Comédie.

La langue flamande avait, pour désigner les diverses espèces de jeux, de ces mots qui, par eux-mêmes, sont une définition : le Klutspel était la grosse farce, lourde de bonne gaieté populaire ; le Treuspel, plus noble, était la tragédie ; le blyspel la comédie ; le Zangspel enfin était une sorte d’opéra comique ou le chant dominait.

Il serait fastidieux de donner une énumération des principaux concours ; citons au hasard le landjuwer de Furnes qui se tint en 1480, le concours de Bruges en 1546, de Loo en 1547, ceux de Gand, Dixmude, Poperinghe et Courtrai. Enfin l’an 1767, le 14 Juin, on célébra à Bergues (rapporte l’histoire de la Chambre de Rhétorique de Furnes) l’anniversaire séculaire du retour de la ville à la Couronne de France.

Cette réjouissance fut des plus galantes : on y vit des chars de triomphe et un géant artificiel, toutes les Confréries se distinguèrent, particulièrement la belle et savante Confrérie des Rhétoriciens ».

Enfin, petit détail budgétaire, veut-on savoir à quels frais ces concours pouvaient-ils entraîner ? C’est encore au mémorial de la Chambre de Rhétorique de Furnes que nous empruntons ces détails savoureux, à l’occasion d’un concours donné à Leysele en 1807 :

Nourriture et boissons des 3 actrices : 3 gulden (florin des Pays-Bas)

Knaep et du Conducteur : 2 gulden

Pour les 6 gardes du Corps : 12 livres parisis

Une paire de souliers pour l’actrice de la Tragédie : 5 gulden

42 canettes de bière : 2 livres parisis

4 livres de chandelles pour éclairer la salle : 2 livres parisis

9 livres de chandelles pour les répétitions : 5 livres

Chauffage : 2 livres

Nous avons parcouru d’un regard, un peu trop rapide peut-être, l’ensemble de ce qu’étaient les Chambres de Rhétorique en Flandre Française ; il serait intéressant de pénétrer plus intimement la vie même de ces sociétés, d’étudier leurs œuvres, leurs poètes, comme le fit M. le Chanoine Looten pour le grand poète de langue flamande qu’était Joos van den Vondel, de la Rhétorique d’Amsterdam. Nous aurions peut-être ainsi la joie de saluer au passage quelques Rhétoriciens de Bergues ; Barbez, traducteur en vers flamands des tragédies de Voltaire ; Michel Servois, Avocat, auteur d’une traduction de « Tancrède », Modewyck, et d’autres.

Il semble surtout que l’étude du mouvement des idées dans ces milieux d’intellectualisme de clocher, doive être particulièrement intéressante. Quelle fut l’influence des luttes religieuses et politiques sur l’esprit de nos Rhétoriciens ? La Réforme, notamment, a trop profondément troublé notre région pour qu’il n’y en ait pas eu quelques échos au sein de nos Chambres de Rhétorique. En ces petits et grands Cénacles où se rencontrait tout ce qu’une région comptait d’esprits avertis et chercheurs, le mouvement des idées philosophiques du XVIIIe siècle dût avoir une répercussion qu’il serait intéressant de suivre à la lumière des documents de l’époque. Ceci nous ramène aux premiers mots qui ouvraient cette modeste étude : « Pareil sujet est-il encore susceptible d’intéresser » un public qui n’est plus familiarisé avec le Flamand littéraire, et qui, perdant peu à peu l’usage même de la langue, néglige de remonter aux sources ou s’est formé le génie de la race ? L’avenir du mouvement régionaliste qui s’ébauche nous dira si l’on peut garder l’espoir d’un Renouveau.