Délimitations du français et du flamand dans le Nord de la France

Délimitations du français et du flamand dans le Nord de la France

Auteur : Mgr C. Dehaisnes – fichier : epub

Diverses opinions ont été émises sur les limites auxquelles la langue flamande s’est autrefois étendue dans le nord de la France.

On croit généralement que, depuis la formation de la langue romane, c’est-à-dire depuis environ le neuvième siècle de notre ère, le flamand, ou l’idiome tudesque dont il dérive, a peu à peu perdu beaucoup de terrain dans les provinces de Hainaut, de Flandre, d’Artois et même de Picardie.

Un érudit de Gand, M. Willems, affirme dans les Elnonensia (1837), que le peuple de Valenciennes comprenait encore un peu le tudesque en 1119. Deux historiens du dernier siècle, Desroches dans son Histoire ancienne des Pays-Bas et Lesbroussart dans ses Notes sur les Annales de Pierre d’Oudegherst, avaient déjà prétendu, que l’usage de la langue flamande s’étendait, vers le dixième siècle de notre ère, jusque sur les bords de la Somme. Roquefort, l’auteur, du Glossaire de la langue romane, ouvrage publié au commencement de notre siècle, et l’abbé De la Rue, dans ses Bardes et trouvères, livre qui a paru en 1834, ont adopté cette opinion.

Cette thèse a été reprise en 1856 par M. Courtois, membre de la Société des Antiquaires de la Morinie, d’après lequel « la langue flamande a été parlée jusqu’au Xe siècle de notre ère, au centre même de la Picardie, dans les alentours de Corbie et d’Amiens, et y était en usage non seulement parmi les seigneurs, mais encore dans la niasse de la population où elle luttait opiniâtrement contre le roman, qui n’était pas compris de tout le monde, surtout dans les » campagnes (Mémoires des Antiquaires de la Morinie, t. XIII (1864-1869), p. 27) ».

M. Elisée Reclus a vulgarisé cette opinion en écrivant les lignes qui suivent dans sa Nouvelle Géographie universelle. « On dit qu’au moyen-âge, l’Artois tout entier et une partie de la Picardie jusqu’aux portes d’Amiens, peut-être même jusqu’à Abbeville, étaient peuplés de flamingants et que, dans un grand nombre de villages, l’idiome roman n’était pas compris (Nouvelle Géographie universelle, livre II, France, p. 782) ».

M. Louis De Baecker a adopté l’ensemble des opinions qui précèdent dans l’ouvrage qui a pour titre : La langue flamande en France (La langue flamande en France. Gand, 1890 ; pp. 42, 43, 57, 63).

Ces assertions sont, à notre avis, en contradiction manifeste avec les données de l’histoire. On peut établir, à l’aide des documents, des chroniques et des faits, que, depuis le IXe siècle, époque approximative de la formation de la langue romane, la ligne de démarcation entre la langue française et la langue flamande ou tudesque n’a pas beaucoup varié, et que le flamand, dans l’ensemble, n’a perdu que des zones restreintes de territoire.

C’est la conclusion qui résulte de travaux publiés, au sujet de la Belgique, par M. Raoux et M. de Reiffenberg, membres de l’Académie royale de Bruxelles (Mémoires de l’Académie royale des Sciences et des Belles Lettres de Bruxelles, t. IV (1827), p. 433) ; c’est aussi l’opinion qui vient d’être émise dans l’Histoire générale de M. Ernest Lavisse. Plusieurs érudits, à qui nous avons communiqué notre manière de voir, nous ayant engagé à en faire l’objet d’une étude et d’une publication spéciales, nous avons cru devoir écrire les pages qui suivent.

Dans un premier chapitre, qui est une sorte d’introduction, nous recherchons les causes du dualisme de langues, qui existe encore dans le département du Nord et en Belgique. Puis divisant en cinq parties, afin de mieux préciser, le territoire qui s’étend du Hainaut jusqu’à la mer, nous nous demandons quelles ont été, depuis nos jours jusqu’au IXe siècle de notre ère, les délimitations entre les deux langues : 1° dans le Hainaut ; 2° dans la Flandre Wallonne et sur les bords de la Lys depuis Courtrai jusqu’à près de Saint-Omer ; 3° à Saint-Omer ; 4° dans les comtés de Guînes et d’Ardres et sur les côtes maritimes de Gravelines à Boulogne ; 5° dans l’Artois et la Picardie. Dans le septième chapitre, nous faisons connaître en quelques lignes la situation actuelle.

I. CAUSES QUI ONT AMENÉ LE DUALISME DE LANGUES DANS LA GAULE-BELGIQUE.

La langue française est aujourd’hui parlée dans une partie du département du Nord et la langue flamande dans l’autre ; les deux idiomes sont aussi usités en Belgique.

Avant de traiter la question des délimitations de ces deux langues, nous croyons devoir rechercher comment ce dualisme s’est produit au sein de populations, soumises depuis un grand nombre de siècles au même régime politique. Si nous ne pouvons déterminer, d’une manière précise, en quelles circonstances et à quelle date cette divergence s’est opérée, au moins, nous croyons pouvoir émettre, à ce sujet, de sérieuses probabilités.

Nous ferons d’abord remarquer qu’il n’est point possible de prendre pour base et point de départ de ce dualisme, les idiomes usités par les peuples de la Gaule-Belgique avant la conquête romaine. Les ethnographes, les linguistes et les historiens les plus savants diffèrent absolument d’opinion, au sujet des races auxquelles, appartenaient ces peuples et des langues dont ils se servaient : les uns prétendent qu’il y avait identité d’origine entre les Gaulois et les Germains, et les autres soutiennent que ces deux nations formaient deux branches distinctes de la grande famille indo-européenne.

Mais à partir de la domination romaine et des invasions des barbares, la situation de la Gaule-Belgique sous le rapport physique et les mouvements de population qui s’opèrent dans cette contrée, permettent de comprendre comment ont pu s’y introduire et s’y développer l’idiome roman, origine du français, et l’idiome tudesque, origine du flamand.

Dans la partie méridionale de la Gaule-Belgique, les pays occupés par les Nerviens et ceux où dominaient les Atrébates et les Morins, offraient plusieurs vastes forêts ; mais ils présentaient aussi des plaines étendues et de riches pâturages. Divers cours d’eau, la Meuse, la Sambre, l’Escaut, la Scarpe, la Deûle et la Lys les fertilisaient et y ouvraient de grandes voies de communication, qui furent complétées par de nombreuses chaussées. L’accès y était facile pour la civilisation romaine, et les innombrables objets gallo-romains trouvés à Namur, à Bavai, à Tournai, à Cambrai, à Douai, à Arras et dans les localités qui avoisinent ces villes, prouvent incontestablement que cette civilisation s’y était répandue dans toute la contrée. Avec cette civilisation la langue latine, là comme dans le reste de la Gaule, avait dû s’introduire. Parlée par les fonctionnaires, les magistrats, les prêtres, les soldats, les vétérans, les colons, les marchands, et par les Gaulois enrôlés dans l’armée romaine, elle dut nécessairement d’abord être comprise, plus tard être employée par l’ancienne population qui était à demi-sauvage au moment de la conquête, et, après trois à quatre siècles, finir par se substituer en partie à l’ancien idiome, soit gaulois, soit germain. Mais le latin des marchands et des soldats, qui même en Italie était très différent de la langue de Cicéron, dut perdre bien plus encore sur les lèvres des descendants des Celtes et des Germains, et des barbares de la grande invasion, qui y introduisirent des expressions et des tournures de phrase propres à leur idiome et leur prononciation. De tout cela se forma peu à peu une langue latine populaire, qui, dès le VIIe siècle, est appelée la langue vulgaire ou romane, mais qui commence seulement à se montrer dégagée du latin dans les célèbres serments de Strasbourg, vers le milieu du neuvième siècle, et plus tard, dans deux fragments du dixième siècle découverts dans la bibliothèque de Valenciennes, dont nous parlerons plus loin. Voilà, dans ses grandes lignes, l’histoire de la formation de la langue romane dans la partie méridionale de la Gaule-Belgique.

Dans la partie septentrionale de la même région et sur les côtes de la mer, la situation et ait bien différente. Au nord du pays de Liège, dans la contrée ou se trouvent maintenant Saint-Trond, Tirlemont et Louvain commençaient, vers l’époque de la conquête romaine, des bruyères comme celles qui se voient encore aujourd’hui dans la Campine, terres incultes où résidait une population sauvage et rebelle à la civilisation. D’un autre côté, les Romains eux-mêmes y introduisirent à divers reprises des barbares germains ; Agrippa établit des Ubiens non loin de là dans le pays des anciens Éburons ; un siècle plus tard, on y trouve les Tongriens, les Toxandres et d’autres Germains, à qui Rome avait cédé une partie des terres de ce pays et de celui des Aduatiques ; en 291 l’empereur Maximien abandonne à une colonie de Francs venus de la Germanie, les terres restées incultes, arva jacentia, des Nerviens et des Trévires. Ces immigrations de Germains dans un pays sauvage et rebelle à la civilisation, suivies des invasions des barbares, durent nécessairement donner de l’influence aux mœurs et à la langue tudesques et permettent de comprendre comment la langue flamande, dialecte tudesque, est encore aujourd’hui parlée, dans le nord du pays de Liège et dans une notable partie du Brabant.

Au sujet du pays des Morins et de la plaine maritime, depuis l’Escaut jusqu’à Boulogne, l’étude des mouvements produits par les invasions des Germains et de la situation physique de la contrée, fait arriver aux mêmes conclusions. Les Ménapiens, qui étaient probablement d’origine germaine, furent successivement chassés, par diverses invasions de barbares du nord, des bords du Rhin qu’ils occupaient au premier siècle de notre ère, puis des îles de la Batavie, et plus tard de la région qui avoisine l’embouchure de l’Escaut, et ils vinrent occuper les terres des Morins, qui furent forcés de reculer vers la rivière de l’Aa. Au second siècle de notre ère, on voit des Toxandres et des Suèves, peuples germains, s’établir au-delà de l’Escaut, jusque près de Courtrai. Dans la seconde moitié du troisième siècle des pirates francs et saxons, après avoir ravagé, depuis le pays des Morins jusqu’à l’Armorique, les côtes du littoral, qu’on appelait à cette date litus saxonicum, et les terres voisines, vinrent occuper plusieurs localités près de Boulogne et s’établirent sur divers points des côtes, où déjà s’étaient fixés d’autres Saxons. Voilà donc des barbares germains usant certainement de la langue tudesque, qui prennent position depuis Boulogne jusque vers l’Escaut, sur les côtes et dans l’intérieur des terres. L’histoire et la tradition, rapportent qu’à la fin du VIIe siècle, Charlemagne transporta de la Germanie en Flandre, des milliers de familles saxonnes. Et plus tard encore, en 928, toute une nombreuse population de Danois vint s’établir dans le pays de Guînes et d’Ardres. Ces immigrations successives de peuples, parlant la langue tudesque, qui se poussent, comme des flots depuis l’embouchure du Rhin jusqu’à Boulogne ou que la mer conduit sur les rivages où ils s’établissent, ne peuvent-elles pas faire comprendre comment la langue tudesque, devenue plus tard la langue flamande, s’est répandue sur tout le littoral et dans les provinces de la Flandre-Maritime ?

Et l’on conçoit comment cette langue s’y est maintenue, en étudiant la constitution physique de cette région et les bouleversements qui se sont produits sur ses rivages. Le climat y est humide, et les pluies et les brumes très fréquentes ; le sol sablonneux en certains endroits, marécageux en d’autres et couvert çà et là de bouquets de maigres sapins, n’a pu être fertilisé qu’au moyen de travaux opiniâtres, renouvelés chaque année ; la population qui y réside est rude, impatiente du joug et défiante à l’égard des étrangers. Les rivages y sont souvent envahis par les inondations de la mer qui pénètre parfois assez avant dans les terres : de l’année 1003 à l’année 1570 de notre ère ont eu lieu trente-cinq grandes inondations maritimes, parmi lesquelles plusieurs amenèrent la disparition de certaines localités et l’émigration d’une partie notable des habitants. L’histoire n’a pas enregistré le souvenir des inondations antérieures à l’an 1003 ; mais il s’en est certainement produit. La chronique de Lambert d’Ardres, écrite en 1203, rapporte qu’anciennement, ab antiquo, la mer brisa sa barrière de dunes à Sangatte et forma dans les terres, un vaste golfe qui fut appelé le puits des païens, expression qui indique l’époque romaine. Les travaux d’un savant géologue, M. Gosselet, et d’un archéologue sagace, M. Rigaux, ont démontré qu’une ou plusieurs inondations de la mer ont couvert, dans le pays des Morins, de vastes étendues de territoire, qui avaient été peuplées avant et pendant la domination romaine, et y ont formé de grands golfes, qui se sont étendus l’un de Sangatte à Watten, et l’autre dans le bassin de l’Yser entre Dunkerque, Bergues et Nieuport. Des sépultures et des monnaies romaines trouvées sous d’épais dépôts marins attestent que l’une au moins de ces inondations est postérieure à l’année 270 de notre ère. Des débordements analogues ont eu lieu sur d’autres parties du littoral, entre autres dans le pays de Waes.

Les populations d’origine tudesque, comme nous l’avons dit, dont le pays avait été ainsi envahi par la mer, durent se réfugier sur quelques points plus élevés restés libres, et le long des rivages des nouveaux golfes ou dans l’intérieur des terres. Les documents nous apprennent qu’il leur fallut, à eux et à leurs descendants, plusieurs siècles de pénibles travaux, pour reconquérir et rendre propre à la culture, la partie de leur territoire qui était couverte d’une couche d’eau, de vase, de sable et de dépôts marins. Durant cette lutte de tous les jours contre les éléments, qui les forçait à rester isolés du reste de la population et rendait leur vie plus dure et plus sauvage, les habitants du littoral et de la plaine maritime de l’ancienne Gaule-Belgique durent conserver leur nationalité et leurs mœurs, ainsi que leur langue qui était le tudesque et qui devint le flamand, avec les différences qu’on lui connaît depuis Dunkerque jusqu’au nord de la Hollande.

De tout ce que nous venons de dire, nous croyons pouvoir conclure avec assez de probabilité que la loi qui a présidé à la diffusion et à la conservation de la langue romane et de la langue flamande dans le nord de la France a été la suivante : le flamand est resté l’idiome usuel dans les pays sauvages, parfois’ inondés, peu habités et peu cultivés, où, sous la domination romaine et après les invasions des barbares, des immigrations des peuples tudesques ont eu lieu et ont constitué une population presque complètement nouvelle et isolée du reste des habitants ; la langue romane s’est formée peu à peu dans les régions d’accès facile et propres à la culture, où s’étaient répandus la civilisation romaine et le latin, où des chefs barbares et des leudes de l’époque mérovingienne ont établi leur pouvoir au milieu de l’ancienne population gallo-romaine, dont ils n’ont pas tardé à prendre la langue, en même temps que la civilisation.

II. DÉLIMITATION DES DEUX LANGUES ET DIFFUSION DU WALLON DANS LE CAMBRÉSIS, LE HAINAUT ET DANS LES PAYS DE NAMUR ET DE LIÈGE.

Le wallon, nom qui se donne au roman ou français dans la Belgique et dans le nord de la France, est, comme nous venons de le dire, une langue qui s’est formée dû latin populaire auquel se sont mêlés quelques éléments étrangers propres aux anciennes populations du pays.

Plusieurs écrivains ont prétendu, que dans le pays de Liège et le Hainaut, le tudesque s’est conservé au-delà du neuvième siècle ; M. Ferdinand Hénaut a même soutenu, dans ses Études historiques et littéraires sur le wallon, que ce dernier idiome est, dans le pays de Liège, un tudesque latinisé formé principalement de la langue que parlaient les Aduatiques et les Eburons. Mais M. Grandgagnage, savant érudit, dont l’opinion a été adoptée partout en Belgique, a fait justice du système imaginé par M. Hénaut. Il a démontré que le wallon du pays de Liège est une branche de la grande famille dos langues romanes, avec un contingent un peu plus considérable d’éléments germaniques que dans les dialectes rouchi et picard, à cause du long séjour des Austrasiens en cette contrée ; il a en outre établi que, dès les origines, le wallon et le flamand avaient, dans la partie des Pays-Bas devenue aujourd’hui la Hollande et la Belgique, les mêmes limites qu’aujourd’hui: Maastricht, Tongres, Saint-Trond, Tirlemont, Louvain, Hal, Bruxelles, Grammont et Courtrai.

M. Willems, de Gand, a dit, comme nous l’avons rappelé, qu’au XIIe siècle le peuple de Valenciennes comprenait encore un peu le tudesque. Nous allons établir par une suite de faits et de textes, que, depuis les temps modernes jusqu’au IXe siècle de notre ère, c’est le français désigné sous le nom de wallon ou roman, qui est seul usité dans les anciennes provinces du Hainaut et du Cambrésis.

Il serait superflu de prouver, que, depuis nos jours jusqu’à la fin du moyen-âge, on a toujours parlé dans ces dernières provinces, le dialecte wallon, qui est appelé parfois rouchi, et qui forme l’intermédiaire entre le wallon du pays de Liège et le roman de la Picardie : c’est un fait évident pour tous ceux qui connaissent tant soit peu l’histoire de cette région.

Il en était déjà ainsi au XIVe et au XVe siècle. Dans ses chroniques, Froissart (1339-1402), le célèbre historien né à Valenciennes, emploie un grand nombre d’expressions et de tournures de phrases qui se retrouvent encore aujourd’hui dans le patois du Hainaut. A ceux qui nous diraient que Froissart s’est formé une langue à part qu’il a prise dans le Hainaut comme dans tous les pays où il a vécu, nous ferons remarquer que c’est bien le dialecte du Hainaut qui domine dans ses écrits, et qu’en tout cas l’historien de Cambrai, Enguerrand de Monstrelet (1392-1453), qui a passé toute sa vie dans son pays de naissance, offre non moins d’analogie avec le patois dont on se sert aujourd’hui dans la même contrée. Ce qui démontre d’une manière bien plus évidente la certitude de notre thèse, ce sont les documents conservés dans les archives de Mons, de Valenciennes, de Cambrai et des localités situées autour de ces villes. Il y a, dans les dépôts d’archives communales de ces localités, des milliers et des milliers d’actes passés devant les échevins, pour toutes les transactions qui interviennent dans la vie de l’homme, testaments, mariages, ventes et achats de biens : or, depuis le XVIIIe siècle jusqu’au XIIIe, tous ces actes sont écrits en wallon, sans que l’on en trouve un seul en flamand ; et ils sont écrits pour la plupart avec une correction et une observation des règles alors usitées, qui démontrent que c’était bien la langue du pays. Et tout cela se remarque non seulement sur la partie des actes qui restait dans les archives, mais aussi sur celle qui passait entre les mains des contractants. De même, les cartulaires, les états de biens et de rentes et les comptes des évêques de Cambrai, des comtes de Hainaut, des chapitres de Notre-Dame de Cambrai et de sainte Waudru, de Mons, et de toutes les recettes du Hainaut et du Cambrésis, sont écrits, quelques-uns en latin, presque tous en français, et pas un seul en flamand ou tudesque. On peut en dire autant, pour le XIIIe et le XIIe siècles, au sujet d’autres cartulaires des évêques de Cambrai et des comtes de Hainaut. Mais il y a, pour cette période, à appeler l’attention sur les chants des trouvères. M. Arthur Dinaux, érudit valenciennois, a publié deux recueils de chants des trouvères du Cambrésis, du Hainaut et des pays de Liège et de Namur. On trouve, dans ces recueils, de nombreux extraits de plus de cent trouvères, nés dans le Cambrésis, le Hainaut et les pays de Liège et de Namur, qui ont composé en wallon des pastourelles, des fabliaux, des poèmes chevaleresques, des légendes pieuses, des prières à la Vierge, etc. ; leur langue est si correcte et si élégante, la facture de leurs vers est si facile et si pure, que l’on peut conclure qu’ils parlaient un idiome depuis longtemps usité autour d’eux. Rien n’y rappelle le tudesque : on n’y trouve pas le moindre flandricisme. Et ces vers n’étaient pas seulement chantés dans les châteaux ; les trouvères allaient les redire dans les couvents et jusque dans les campagnes. Durant son adolescence, en 1080, saint Aybert, qui habitait chez son père, homme d’armes, dans un village voisin de Tournai, prit la résolution de se faire ermite, après avoir entendu un poète ambulant qui chantait la vie de saint Thibaud. M. Léon Gautier a prouvé que les jongleurs chantaient sur les places publiques pour le peuple.

Un certain nombre de faits historiques viennent à l’appui de ce que nous venons de dire au sujet de l’usage de la langue romane dans le Hainaut, le Cambrésis, et les pays de Namur et de Liège.

Au commencement du XIIIe siècle, un flamand nommé Garembert fut envoyé à Cambrai pour y apprendre le français, ce qui prouve qu’on parlait le wallon en cette ville. Baudouin, fils aîné du comte de Hainaut Baudouin V, fut armé chevalier à Spire, où il avait été envoyé pour apprendre le tudesque. Donc on ne parlait pas cette langue à Mons et à Valenciennes, lieu où résidait ordinairement son père. Deux religieux cisterciens ont publié, au sujet des miracles de saint Bernard, des lettres datées de 1147, qui font connaître quelles langues étaient usitées depuis les provinces rhénanes jusqu’à Cambrai. Ces religieux, qui accompagnaient le saint, rapportent qu’à Cologne, Aix-la-Chapelle et Maastricht, lorsqu’un miracle était accompli, les-fidèles chantaient en allemand : « Christ uns genade, Kirie eleison, die heiligen olle half en uns, Christ ayez pitié de nous ; que tous les saints nous assistent ». Mais, ajoutent les deux écrivains, lorsque nous fûmes sortis du pays allemand, on n’entendit plus ces paroles, parce que les peuples de langue romane n’ont pas de chants spéciaux pour rendre grâce à Dieu, quand s’opère un miracle. A Liège, le peuple ne chante plus : il exprime, son émotion par des sanglots… A Cambrai, on présenta à saint Bernard un enfant sourd et muet ; et lorsque ce dernier eut baisé la robe du saint, un des hommes de l’évêque s’approcha de l’enfant et lui dit dans la langue du pays : Oz-tu ? Et l’enfant subitement guéri répéta ce qui lui avait été dit : Os-tu ? De ce récit il résulte qu’on parlait la langue romane à partir de Liège et à Cambrai.

Il en était de même à Valenciennes et près de Namur en 1119, comme le fait connaître la vie de saint Norbert. En cette année, le saint, qui était allemand et qui connaissait et comprenait à peine quelques mots de la langue que l’on parlait à Valenciennes (c’est-à- dire la langue romane), accepta de prêcher au peuple de cette ville. Il avait l’espoir, dit son, biographe, que s’il s’adressait à ses auditeurs dans sa langue maternelle, l’Esprit Saint leur rendrait, sa parole intelligible, malgré le caractère barbare de la langue tudesque et les difficultés de la langue latine. Et c’est, ajoute le biographe, ce qui arriva. Avec divers auteurs qui ont rappelé ce récit, nous en concluons que le peuple de Valenciennes parlait la langue romane et ne comprenait pas la langue tudesque. Nous reproduisons en note le texte de la vie de saint Norbert, afin que nos lecteurs puissent apprécier par eux-mêmes qu’il en est bien ainsi et se rendre compte de la méprise dans laquelle est tombé M. Willems, lorsqu’il a dit qu’il résulte de ce récit que la langue tudesque n’était pas tout à fait inconnue à Valenciennes au XIIe siècle et que le saint s’était fait comprendre en s’exprimant en des termes très vulgaires et en entremêlant son discours de citations latines. Le texte dit très clairement, comme nos lecteurs peuvent s’en convaincre, que c’est la langue romane qui était en usage à Valenciennes, et que le tudesque et le latin de saint Norbert y furent compris par un miracle de l’Esprit Saint. Les Bollandistes, quoi qu’en dise M. Willems, ont interprété le texte dans le même sens que nous : en effet, en reproduisant ce passage, ils mettent sur la marge : « Valencenis teutonice concinans, intelligilur », à Valenciennes saint Norbert prêche en allemand, et on le comprend. Les savants écrivains regardent cela comme un miracle. La suite du texte de la vie du saint prouve que de même on ignorait le tudesque à Fosses près Namur, puisqu’un prêtre de cette localité, d’après le récit, ne comprenait pas saint Norbert, qui parlait en allemand. Donc à Valenciennes et près de Namur, on ne parlait pas le tudesque. Nous pouvons établir aussi par un texte que dans le pays de Liège, on parlait le roman au Xe siècle. L’épitaphe de Notger, évêque de cette ville, mort en 998, fait connaître qu’il parlait en latin au clergé et en wallon au peuple : Vulgari plebem, clerum sermone latino Erudiit.

Tout ce que nous venons de dire suffit, nous en avons la conviction pour établir notre thèse, à savoir que la langue romane a été, à partir du Xe siècle, en usage dans le Hainaut et le Cambrésis.

Au sujet de la langue qui était parlée au IXe siècle, il est difficile de trouver des preuves directes et certaines. M. Raoux, savant membre de l’Académie royale de Belgique, a fait une remarque qui a son importance. En 870, le partage du royaume de Lothaire eut lieu entre Louis-le-Germanique et Charles-le-Chauve : dans le lot de Louis-le-Germanique, toutes les localités situées en des pays où l’on parle aujourd’hui l’allemand ou le flamand offrent des désinences tudesques, comme Utrecht, Strateborch, Berck, etc. ; au contraire toutes les localités du lot de Charles-le-Chauve, qui sont situées en des pays où l’on parle aujourd’hui le français, ont des désinences celtiques, latines ou romanes, telles sont : Cameracum (Cambrai), Melbarium (Maubeuge), Crispinium (Crespin) et une foule d’autres. M. Raoux est porté à conclure, de cette remarque, que, dès 870, la ligne de démarcation des deux langues était à peu près la même que de nos jours.

Dans l’ouvrage de M. Duvivier, intitulé Recherches sur le Hainaut ancien, on trouve une liste de 296 noms de lieux mentionnés dans divers documents antérieurs au XIIe siècle, dont 23 du VIIe, 16 du VIIIe, 45 du IXe et 28 du Xe, qui permet de faire la même remarque ; nous en dirons autant du polyptyque de l’abbaye de Lobbes rédigé au IXe siècle.

Il en est de même dans le Glossaire topographique de l’ancien Cambrésis, recueil annoté de documents dont le plus ancien remonte à 911 et le plus récent à 1240, publié par M. A. Le Glay, archiviste du département du Nord. Sur plus de 400 noms que l’on y trouve, il n’y en a que 5 ou 6, dont les désinences n’offrent pas l’indice d’un milieu roman ou wallon.

Sans doute, il n’y a pas de preuves certaines à tirer des remarques de M. Raoux et des listes de M. Duvivier et de M. Le Glay Mais ne peut-on pas en conclure que déjà, dès le VIIIe et le IXe siècle, l’élément roman tendait, dans le Hainaut et le Cambrésis, à se dégager du latin et à devenir un idiome particulier ?

Nous pouvons donner une idée de la manière dont se formait ce travail, en reproduisant quelques lignes de deux documents provenant de l’abbaye de Saint-Amand et conservés aujourd’hui dans la bibliothèque communale de Valenciennes, qui sont, après le fameux serment de Strasbourg, les fragments en langue romane les plus importants qui existent.

Le premier de ces documents qui paraît dater du IXe siècle, est un commentaire de certains passages de la prophétie de Jonas, en langue latine mélangée clé mots romans. Voici une phrase empruntée à ce commentaire : « Et afflictus est Jonas afflictione magna et oravit ad Deum et dixit : Hune eo dixit Si fust mult Jonas propheta mult correcions et mult ireist, quia Deus de Ninivitis misericordiam habuit, et lor peccatum lor dimisit. »

Le second de ces documents est la célèbre cantilène de sainte Eulalie, dont la transcription semble dater du Xe siècle, mais dont le texte doit être plus ancien. Voici les premiers vers de cette cantilène :

Buona pulcella fut Eulalia :

Bel avret corps, bellezour anima.

Voldrent la veintre li Deo inimi,

Voldrent la faire diavle servir.

Cette chanson, qui est formée de vingt-quatre vers, a été découverte en septembre 1837 dans un manuscrit de la bibliothèque de Valenciennes par M. Hoffmann de Fallersleben et publiée la même année à Gand.

N’est-il pas curieux de constater que les deux documents en langue romane rangés au nombre des plus importants que l’on connaisse, viennent d’un pays et de localités dont certains écrivains ont voulu faire un pays de langue tudesque ? Ces documents viennent aussi, jusqu’à un certain point, à l’appui de notre thèse.

III. DÉLIMITATIONS DU FRANÇAIS ET DU FLAMAND DEPUIS COURTRAL JUSQU’A SAINT-OMER ET DANS LA FLANDRE WALLONNE ET LE TOURNAISIS.

A partir de Courtrai, la ligne de séparation des deux langues suit actuellement le cours de la Lys jusqu’à Comines. Elle s’éloigne ensuite un peu de cette rivière qu’elle longe à distance, en laissant sur la rive gauche une étroite zone de terrain où se trouvent plusieurs localités autrefois de langue, flamande, Nieppe, Steenwerck, Doulieu, Neuf-Berquin et Haverskerque, qui avoisinent la rivière. Au-delà, d’Aire à Saint-Omer, la ligne de démarcation des deux langues est continuée par le Neuf-Fossé, canal creusé au XIe siècle. En ne tenant pas compte de la zone étroite, dont nous avons parlé et sur laquelle nous reviendrons plus loin, on peut dire que de Courtrai à Saint-Omer, la délimitation entre les deux langues suit d’abord le cours de la Lys et ensuite le canal du Neuf-Fossé. Nous allons établir que, depuis notre époque, jusqu’au Xe siècle, il en a toujours été à peu près de même.

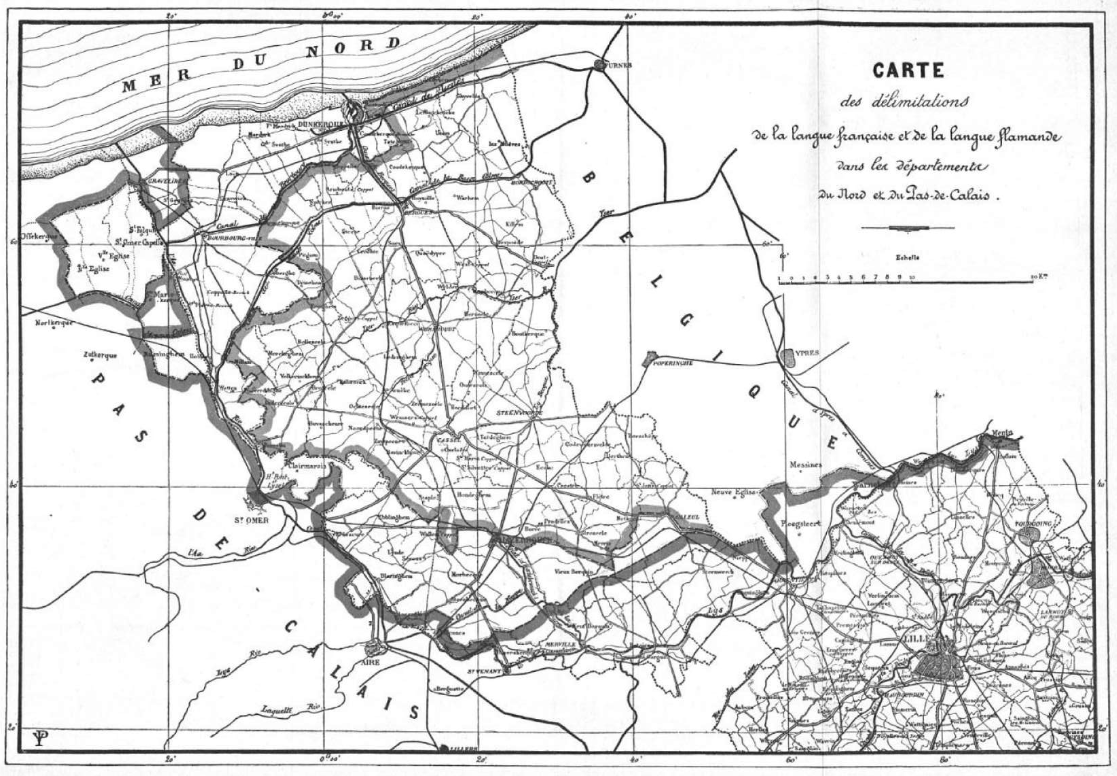

C’est bien la ligne de démarcation que nous trouvons dans deux cartes dressées, l’une en 1856 par les soins du Comité flamand de France (Annales du Comité flamand de France, t. III, p. 377) et l’autre en 1846 par la Commission historique du département du Nord (Bulletin de la Commission historique du département du Nord, t. II, p. 51). M. Raoux, membre de l’Académie royale de Belgique dont nous avons parlé plus haut, avait publié en 1825 une carte de délimitation des deux mêmes langues (Mémoires de l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, t. V (année 1825), p. 442 et 460). Si l’on tient compte du procédé de ce savant auteur, qui ne signale que les villes possédant un nombre assez considérable d’habitants, on voit clairement que les délimitations étaient alors les mêmes qu’aujourd’hui et en 1856 et 1846.

Dans son Mémoire, où il parle tout particulièrement des bornes formées par la Lys, M. Raoux fait appel aux souvenirs personnels de ses contemporains : « Il est connu, dit-il, de nos contemporains les plus âgés, que la limite des deux langues française et flamande était la même qu’aujourd’hui, il y a un demi-siècle, vers la fin du règne de l’Impératrice Marie-Thérèse, souveraine des Pays-Bas, et que dans toutes les villes grandes et petites où la langue flamande était vulgaire, elle l’est encore aujourd’hui. La seule différence est que, dans quelques villes et communes de la frontière flamande, où les habitants parlaient déjà le français, cette langue est devenue un peu plus commune pour le peuple. »

Ce dernier effet est analogue à celui qui fut produit par la loi du 2 thermidor an II, décrétant que, dans quelque partie que ce fût du territoire de la République française, les actes publics ne pourraient être rédigés qu’en français, et par l’édit de Louis XIV daté de décembre 1684 et enregistré au Parlement de Flandre le 4 janvier 1685, défendant à tous les hommes de loi de la Flandre occidentale de se servir à l’avenir de la langue flamande dans leurs plaidoiries et écritures sous peine de nullité. A la suite de ces mesures, les délimitations restèrent les mêmes : vers la fin du XVIIe siècle, l’intendant de Dunkerque, Des Madrys, dit dans son rapport adressé au roi que « la partie de la Flandre maritime où l’on parle la langue flamande s’étend de la mer jusqu’à la Lys. »

Mêmes observations sous la domination espagnole. En 1655, un érudit, Gilles Boucher (Bucherius), constatait que, les nobles, les membres du Parlement et les personnes attachées à la Cour avaient honte de ne pas connaître la langue française. En 1625, un autre érudit, le P. Buzelin, écrivait dans son histoire de la Flandre Wallonne que « c’est la Lys qui forme la séparation des deux langues, excepté dans quelques localités assises sur cette rivière. » Cette ligne de démarcation, qui ne diffère guère de celle d’aujourd’hui, se voit aussi dans l’atlas de Hondius, qui date du commencement du XVIIIe siècle (Elisée RECLUS. Nouvelle géographie générale, t. II, France, p. 784).

Vers la fin du XVIe, la situation était déjà la même. Un historien connu par l’exactitude de ses récits et de ses descriptions, Guichardin, dit à cette époque « que le quartier de la Flandre où on parle le teuton est borné vers le septentrion par l’Océan, au sud par la rivière de Lys et la Flandre gallicane, au levant lui git l’Escaut, et au ponant le Fossé neuve et le pays d’Artois (GUICHARDIN. Description des Pays-Bas). » C’est toujours la Lys et le Fossé neuf comme ligne de démarcation.

En 1571, l’historien Pierre d’Oudegherst, né à Lille d’une famille originaire de Poperinge, s’exprime dans ses Annales d’une manière bien plus explicite au sujet de la Lys et des localités de la Flandre flamingante et de la Flandre wallonne actuellement situées dans le département du Nord.

« La Flandre, dit-il, quasi de tout temps, a esté par le moyen de la rivière du Lys, en deux parties divisées, et tout ce qu’est deçà la Lys du côté de noort, se nomme Flandre flamingante, a raison du langage que on parle illec : et ce que depuis Menin vers le zuut est delà le Lys, s’appelle Flandre gallicant, pour ce qu’on y use de la langue wallée ou françoise (Annales de Flandre ; édition de 1789, t. I, p. 8, t. II, p. 540 et suivantes).

Et plus loin, l’annaliste complète cette indication générale mais très nette, en parlant en détail des localités situées dans l’une et l’autre Flandre. « En Flandre flamingant sont le seigneur de Haverskerque et le seigneur de Watten, anciennes bannières, la cour de Bergues et celles de Bourbourch, de Cassel et de Bailleul, la visconté de Wervy, sortissant au chasfel de Courtray, les viscontés de Berghes, Hondeschote, Drincham, Quenville et autres sortissant à la cour de Berghes-Saint-Winoch, Ravesberghe sortissant à la cour de Bourboureh, Sainte-Aldegonde, Hoymille, Borre, Haveskerke, Haesbroeck et autres ressortissant à Cassel, Caestre et Zoetstede et autres ressortissant à Bailleul (Annales de Flandre ; édition de 1789, t. I, p. 8, t. II, p. 540 et suivantes). »

Les 23 localités ou juridictions, indiquées comme se trouvant en 1571 dans la partie de la Flandre où l’on parle la langue flamande et comprenant toute cette partie, sont aujourd’hui situées dans la région du département du Nord où cette même langue est encore en usage, excepté les deux villages d’Haverskerque et de Zoetstede (Doulieu), qui se trouvent à l’extrême limite où l’on commencé à parler le français. Dans l’ensemble, la délimitation n’a donc guère changé. Nous arrivons à la même conclusion en étudiant les lignes consacrées par le même annaliste à la partie de la Flandre où l’on parlait de son temps la langue française. « Soubs Flandre gallicant, dit-il, sont compris les chasteaulx, villes et chastelenies de Lille, Douay et Orchies, où on use du langaige françois. Et y sont trois cours féodales du conte, sçavoir la salle de Lille, le chastel de Douay et la court d’Orchies. De la salle de Lille sont mouvans Wavrin, Cisoing, Comines, Hallewyn, Rohaix, Sainctes (Santes), Lannoy, Wilerval, Estrées, Haultbourdin, Semelles (Peut être Linselles), Bondues, Fresnoy, Warwaene et plusieurs autres (Pierre D’OUDEGHERST. Op. et loc. cit., t. II, p. 512 et 542 et suivantes). Les 17 localités qui viennent d’être mentionnées, dans un ouvrage datant de 1571, comme se trouvant en pays de langue française, sont encore aujourd’hui situées en pays où l’on use de cette langue. Dans ses Décades, ouvrage publié en 1531, Meyer, qui connaissait très bien la Flandre, indique comme limite de séparation entre les deux langues, la Lys et le Neuf-Fossé. Au reste, le nom de Flandre wallonne, donné aux trois villes et châtellenies de Lille, Douai et Orchies, prouve bien en faveur de notre thèse. En ce qui concerne plus particulièrement la ville de Douai, nous rappellerons qu’une lettre des échevins de cette ville, écrite à Charles-Quint en 1531, demande qu’on y établisse une Université, « pour que ne soit plus besoing ceux de la langue thioise (flamande) se transporter ès universitez hors le pays pour apprendre le languaige franchois, dont on use audit pays de Douay (DEHAISNES. Les origines de l’Université do Douai ; Paris, 1864). »

La Lys formait déjà la séparation ; au commencement du XVe siècle, comme l’établissent certains faits rapportés par le même annaliste d’Oudegherst, d’après des documents authentiques. A la fin du XIVe siècle, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, époux de Marguerite, l’héritière du comté de Flandre, avait établi à Lille une cour de justice devant laquelle devaient se rendre, pour les appels, les habitants des pays de langue flamande. Ceux-ci étaient mécontents d’être forcés à aller en pays français, quand ils appelaient d’un jugement rendu en pays flamand. Aussi, lorsque Jean sans Peur, le successeur de Philippe le Hardi, fit son entrée solennelle à Bruges, « ils luy requirent qu’il fit traicter les matières du païs, des loix. et ensemble des cours féodales dedans le païs de Flandre flamengant, par sa court, en langaige flameng, et deçà le Lys, comme avoyent faict ses prédécesseurs. A quoy leur fut respondu, par la bouche de messire Henry Van den Zype, gouverneur de Lille, que mondit seigneur tiendroit désormais l’audience et court accoustumée en Flandre flamengant deçà le Lys et en langaige flameng, feroit vuyder les procès démenez à Lille en langaige françois et cesser icelle chambre, comme il le fit. » Donc, au commencement du XVe et au XIVe siècle, sous Philippe le Hardi, c’était déjà la Lys qui était considérée comme formant la séparation entre les deux langues.

Nous avons dit que cette ligne de démarcation, suivant la Lys, commençait à Courtrai. Une intéressante mention historique nous fait connaître que la même situation existait au commencement du XIIIe siècle. Guillaume Le Breton, le chapelain de Philippe-Auguste, qui suivit le roi durant toute la campagne achevée par la bataille de Bouvines, a raconté, dans un poème latin en douze chants, intitulé la Philippéide, les exploits et les marches de l’armée française. Il rappelle, dans le livre IX de son poème, que le roi avait, en 1213, soumis plusieurs villes de la Flandre flamingante et s’était emparé de Courtrai, et il dit ensuite combien il fut heureux en quittant cette dernière ville pour se rendre à Lille, d’entendre enfin, après avoir longtemps souffert de la rudesse d’une langue barbare et inconnue, résonner à ses oreilles les accents du français, sa langue natale.

Hinc quoque Cortraci vi msenia capta subivit,

Nos ubi, barbaricae post verba incognita linguas,

Sub qua longa diu fueramus taedia passi

Demum nativae cognovimus organa vocis ;

Insula post triduum modica fuit obsidione,

Vertice demisso, regi parere coacta.

Encore aujourd’hui, quatre à cinq kilomètres après avoir quitté Courtrai, on trouve, sur la route de Lille, des localités où l’on parle le français. Il en était de même en 1213.

Des renseignements historiques, d’un caractère plus général, mais qui permettent de tirer des conclusions en ce qui concerne la ligne de démarcation de la Lys et la situation de l’ensemble des villes sous le rapport de la langue qui y était usitée, existent pour le XIe siècle. En 1071, lorsqu’une guerre éclata entre la comtesse Richilde et Robert-le-Frison, la Flandre, dit le savant annaliste Meyer, se divisa en deux parties, l’une formée des pays de langue flamande et l’autre des pays de langue française, qui se réunirent en confédérations et luttèrent les uns contre les autres. Les villes de langue flamande qui s’associèrent entre elles, chacune avec ses dépendances, furent Gand, Bruges, Ypres, Courtrai, Harlebecque, Cassel, Furnes, Bergues, Bourbourg, Rousselaer, Turnhout, Oudenburg, Rodenbourg, localités où l’on parle encore aujourd’hui le flamand. Les villes de langue française qui firent entre elles une association rivale de celle que nous venons de faire connaître, furent, aussi avec leurs dépendances, Arras, Douai, Tournai, Saint-Omer, Aire, Béthune, Boulogne et Saint-Pol, ainsi que Lille, ville où la comtesse résidait au début de la guerre ; dans ces villes, aujourd’hui encore, on parle le français, comme on le faisait au XIe siècle à l’exception de Saint-Omer où les deux langues étaient usitées. Les annales de Pierre d’Oudegherst offrent les mêmes noms pour les deux confédérations. Ces faits établissent que la ligne de démarcation était au XIe siècle, dans son ensemble, ce qu’elle est aujourd’hui, et pour la Lys et le Neuf-Fossé et pour les trois villes et châtellenies de Lille, Douai et Orchies.

L’usage de la langue française dans ces trois villes et châtellenies et dans le Tournaisis est encore démontré par l’étude des manuscrits et des documents conservés dans les bibliothèques et les dépôts d’archives. On n’y trouve ni manuscrits, ni actes scabinaux en flamand. Bien loin de là, c’est dans ce pays que se rencontrent les actes administratifs en français les plus anciens dont l’existence est connue ; il y en a un à Tournai qui date de l’année 1200 et plusieurs autres qui sont antérieurs à 1221 ; à Douai, il y en a un de 1204 et un autre de 1219. Et des remarques importantes peuvent être faites au sujet de ces actes, qui sont des pièces d’intérêt privé passées devant échevins : on y constate une observation exacte des principes régissant la langue romane, ce qui démontre que cette langue était très bien connue et qu’on devait la parler depuis longtemps dans ces villes. Et ce ne sont pas des documents isolés ; à Douai, à Tournai, on les compte par centaines pour le XIIIe siècle, et il y est question des affaires concernant l’ensemble de la population : donc, ou y parlait le français et non le flamand.

Nous trouvons une autre preuve en faveur de notre thèse dans les Trouvères de la Flandre et du Tournaisis, recueil publié par M. Arthur Dinaux. Cet ouvrage présente des extraits de trente trouvères du XIIe et du XIIe siècle, parmi lesquels on remarque : à Douai, Gandor, l’auteur du Chevalier au Cygne, et Durand, le spirituel écrivain à qui l’on doit les Trois Boçus ; à Lille, Jacques Gielée, qui a composé l’une des parties les plus célèbres du roman du Renard, Jacques Fremaux, roi dans les concours poétiques, et Marie Dergnau, femme poète qui a chanté l’hiver d’une manière charmante ; à Tournai, Gilles Le Muisis et Philippe Mouskés, qui ont mis en rimes l’histoire de leur ville et celle de la France ; à Cysoing et au Maisnil, deux chevaliers connus par leurs chants d’amour. Seule, une contrée où était cultivée la langue romane, a pu produire une telle efflorescence de grandes et remarquables œuvres poétiques, écrites non seulement par des chevaliers, mais aussi par de simples bourgeois.

Pour les siècles antérieurs au onzième, durant lesquels on écrivait en latin et les dialectes étaient encore en voie de formation, nous ne pouvons trouver que des inductions, tirées de la langue latine. Dans la charte de 1066, par laquelle le comte Bauduin accorde une dotation à la collégiale de Saint-Pierre de Lille qu’il venait de fonder, on trouve deux énumérations de localités, les unes en pays aujourd’hui français, les autres en pays aujourd’hui flamand, par la langue. Ces dernières ont un caractère flamand bien accusé, Godelinchehem, Isenchehem, Elverzenges, Flambertenges, Rosleirs, etc. Les autres, au contraire, qui sont de la châtellenie de Lille; ont des noms et des désinences qui rappellent .le latin, le celte et le roman, ce sont Ulma, Wasemïas, Lechin, Schelmes, Anetieres, Marham, Fourmestraus, Fléz, Anaspiam, Batceda. Il y a toutefois, parmi celles-ci, trois qui viennent du tudesque, c’est Fredelenchem (Frelinghem), Doulesmons et Haluin ; mais ces deux derniers prennent déjà la forme romane au lieu de la forme flamande Deulemund et Hallewyn.

Des remarques analogues résultent de l’étude du Testament de saint Evrard; seigneur de Cysoing, document daté de 867. Les noms des localités, situées dans les environs de Lille, Douai et Tournai sont bien latins, celtes ou romans par leur forme et leurs désinences, ce sont : Anaspis et Anaspio, Groecinum (Gruson), Cisonium (Cysoing), Confinium (Camphin), Summinium (Somaing), Vitrei (Vitry). Au contraire, les noms des lieux, situés en pays aujourd’hui tudesque par la langue, ont déjà ce dernier caractère ; ce sont : Ermen, Mareshem, Bolghuidam, Helinsheim, Hostrenheim, etc. (Ignace DE COUSSEMAKER. Cartulaire de l’abbaye de Cysoing, 1883).

Sans parler d’autres documents au sujet desquels nous pourrions faire des observations analogues, nous rappellerons que les 41 noms de lieux inscrits par l’érudit archiviste-paléographe, M. d’Herbomez, à la suite de longues recherches comme étant certainement du Tournaisis avant la fin du XIIe siècle, sont tous d’origine celtique, latine ou roman, excepté trois qui confinent à une contrée où l’on parle encore aujourd’hui la langue flamande.

Nous tenons à rappeler, comme nous l’avons fait, en parlant du Hainaut, que le caractère celtique, latin ou roman de la presque totalité des noms de lieux dans les villes et châtellenies de Lille, Douai et Orchies et du Tournaisis, n’est qu’une induction portant à croire que la langue romane tendait à se former en ce pays aux IXe et Xe siècle et à y dominer. Et nous devons ajouter que la coexistence dans la Châtellenie de Lille d’un certain nombre de dénominations tudesques, telles que Erquinghem, Verlinghem, Capinghem, Frelinghien et la présence d’un grand nombre de noms de personne tudesques dans les cartulaires de l’abbaye de Cysoing et de la collégiale Saint-Pierre de Lille prouvent que l’élément germain a exercé une influence en ce pays, soit par des familles et des colonies, soit par des chefs francs, comme Adalbald à Douai et Evrard à Cysoing, qui sont venus s’y établir. Ces Francs, au moment de leur arrivée, parlaient la langue tudesque ; mais plus tard, ils ont adopté la langue de la population au milieu de laquelle ils résidaient, et le pays a été appelé du nom significatif de Flandre Wallonne.

Après avoir parlé plus spécialement de la Flandre Wallonne et du Tournaisis, il nous reste à entrer dans quelques détails au sujet des localités situées sur les rives de la Lys et dans la zone étroite comprise entre cette rivière et la ligne de démarcation actuelle que nous avons signalée plus haut. De Menin à Warneton, la délimitation des deux langues semble n’avoir pas changé depuis les temps les plus anciens, excepté à Comines, ville séparée en deux parties parla Lys. A Comines-Belgique, où le flamand était autrefois la langue usuelle, le français domine aujourd’hui ; à Comines-France. où de nos jours on ne parle que le français, on usait autrefois des deux langues, mais surtout du français, comme le prouvent les archives, où les pièces en français sont plus nombreuses que celles en flamand, et les lieux-dits qui ont presque tous des dénominations françaises.

A Armentières, ville située aussi sur la Lys, tous les noms de lieux-dits et de chemins sont français, et les archives qui remontent, au XIVe siècle ne présentent aucun document en flamand. Il en est de même, dans les quatre villages des pays de Lalleu, La Gorgue, Laventie, Sailly et Fleurbaix, dont la charte originale, datant de 1245, est rédigée en roman. De même à Estaires et à Merville, localités situées sur a Lys qui confinaient à des localités de langue flamande, la forme et la désinence de leur nom et de ceux des lieux-dits et des chemins que l’on trouve dans les cartulaires de l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras et de la collégiale Saint-Amé de Douai, indiquent que très anciennement, aux IXe et Xe siècles, on s’y servait du latin populaire et de la langue romane ; dans les archives de ces deux villes, il n’y a pas un seul document en flamand. Mais, au contraire, à Nieppe, à Steenwerck, à Doulieu, à Neuf-Berquin, à Haverskerque, à Thiennes et à Renescure, villages où l’on parle aujourd’hui le français, il y a, dans les archives un certain nombre d’actes en flamand, ce qui prouve, comme l’indiquent d’ailleurs, les noms des chemins et des lieux-dits, qu’autrefois la langue flamande y était en usage. Il paraît certain que cette dernière langue était autrefois seule parlée à Boëseghem, à Blaringhem et à Clairmarais, où aujourd’hui l’on parle les deux langues avec prédominance du français. Sur les bords de la Lys, la langue flamande a donc perdu un certain nombre de localités ; mais si l’on suit sur la carte les noms de ces localités le long de la Lys et du Neuf-Fossé, on voit qu’en réalité le territoire qu’elle a perdu se borne à une bande de territoire variant entre 3 et 7 kilomètres de largeur, ce qui, on le reconnaîtra, est peu considérable. Il est donc permis de conclure de tout cela que, de Courtrai à Saint-Omer, la ligne de démarcation des deux langues n’a subi que des modifications peu importantes.

IV. LE FLAMAND ET LE FRANÇAIS A SAINT-OMER.

Dans la ville même de Saint-Omer, on ne parle plus, depuis quelques siècles déjà, que la langue française ; mais, dans les deux faubourgs de cette ville, celui de Lyzel et celui de Hautpont, il y a encore des familles, établies dans ces faubourgs depuis un temps immémorial, où l’on use habituellement de la langue flamande.

On peut croire qu’en 1593 la langue française dominait à St-Omer, puisqu’à cette date le roi d’Espagne, Philippe II, défendit aux échevins de rendre leurs sentences criminelles en flamand. Il en était ainsi vers le milieu du XVIe siècle : en effet, Jacques Meyer, l’historien si savant et si judicieux de la Flandre, qui était un partisan du flamand, sa langue maternelle, écrivait à cette époque que, la ville de Saint-Omer, où sans doute anciennement on ne parlait que la langue flamande et où ensuite les deux langues avaient été en usage, était devenue presque complètement française en ce qui concerne la langue et qu’on pouvait se demander, en voyant les progrès du français, si le flamand n’allait pas être relégué du côté du Rhin. L’autorité de Meyer, surtout dans une question de cette nature, est incontestable.

L’article 7 de la coutume de Saint-Omer publiée en 1509, dans lequel il est dit que les échevins « ont accoustumé rendre leurs sentences criminelles en langaige flameng » et les extraits d’un compte de la maison des Ladres pour l’année 1496 écrit en français, mais où il y a un certain nombre de noms de rues de Saint-Omer indiqués en flamand, peuvent servir à prouver qu’il y avait dans cette ville bon nombre de personnes connaissant et parlant la langue flamande. Mais il ne faudrait pas en conclure que cette ville était complètement flamande Lorsqu’en 1324, le chapitre de la collégiale de Saint-Omer fit la reconnaissance et l’ostension des reliques de son patron, les lettres authentiques trouvées dans la châsse furent lues au peuple et affichées dans le chœur et au doxal, en flamand et en français. Dans les archives de Saint-Omer se trouve un tonlieu du XIVe siècle écrit complètement en français, même pour les objets les plus vulgaires (A Bailleul, tous les registres aux bourgeois, toutes les séries de comptes autres que ceux de la ville, beaucoup de pièces comptables et les actes passés devant les échevins sont en flamand).

Nous trouvons une preuve de l’existence à Saint-Omer de beaucoup de personnes usant de la langue française, dans les archives de cette ville, où existent un grand nombre de comptes et de pièces comptables avec des actes de mariage, de vente et de partage passés devant les échevins au XIVe et au XIIIe siècles écrits en français. A Bergues, à Bailleul, à Ypres, à Gand et à Bruges les actes de cette nature sont presque tous écrits en flamand. Pour qu’il en fût autrement à Saint-Omer, il fallait que l’ensemble de la population comprit la langue française.

Nous pouvons, à plus forte raison, tirer cette conclusion des documents publiés par M. Giry dans sa savante Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions : A partir de 1221, les actes passés devant échevins, les statuts de la hanse, les ordonnances d’administration et de police qui auparavant étaient rédigés en latin sont tous écrits en roman, sans que l’on y trouve une seule de ces pièces en langue flamande ; et toutes les règles de la langue romane du XIIIe siècles y sont observées avec un soin qui prouve que cette langue était parfaitement connue par les scribes de la ville de Saint-Omer. M. Courtois publie quelques lignes en français d’une liste des marchandises payant tonlieu, d’où il résulte, dit-il, « qu’au XIIe siècle la langue française était en usage en cette ville de Saint-Omer et qu’elle y était écrite plus correctement que dans d’autres parties de l’ancienne Gaule-Belgique, plus éloignées du pays où l’on parle flamand. » Sans doute, on trouve aussi des listes de marchandises et certains bans d’administration écrits en français dans les archives de Bruges, de Gand, de Bailleul et de Bergues, villes flamandes ; mais la différence qui existe entre ces villes et Saint-Omer, c’est qu’en cette dernière cité les actes échevinaux et les actes qui ont un caractère local sont rédigés en français, tandis que dans les villes que nous venons de nommer les actes en question sont généralement rédigés en flamand.

En 1071, lorsque la guerre éclata, comme nous l’avons dit plus haut, entre la comtesse Richilde et Robert le Frison, et que les villes de langue française et celles de langue flamande formèrent deux confédérations hostiles, Saint-Omer fait partie des premières.

Dans l’abbaye de Saint-Bertin, qui possédait beaucoup de biens et en pays de langue flamande et en pays de langue française, on connaissait les deux langues. En parlant de l’élection d’un abbé du nom de Jean en 1124, l’auteur du cartulaire de Saint-Berlin fait remarquer qu’il parlait très bien la langue teutonique, lingua theutonica disertum. Déjà en 1099, le même auteur avait rappelé qu’un autre abbé connaissait parfaitement le latin, le roman et le flamand, lingua latina, romana et theutonica adprime eruditum.

D’autres faits portent à conclure que, dès le IXe siècle, il y avait des religieux qui parlaient le roman. Nous en rencontrons la preuve dans deux fragments du cartulaire de cette abbaye, qui ont été rédigés l’un vers 850 et l’autre vers 869, par deux religieux de l’abbaye, en un latin qui rappelle les mots et les tournures de phrase usités dans la langue romane. Parmi celles de ces expressions qui ont été relevées par M. Courtois, nous mentionnerons les suivantes : carrus ad host, un char pour l’host (l’armée) ; berbicoe, brebis ; caballarius, cavalier ; brace, braie (mouture pour la bière) ; bonaria, bonnier (mesure de terre) ; jornalis, journal (autre mesure de terre) ; camsiles, camisole ; kamisias, chemises ; drappos, drap ; clocha, cloche. On trouve, en outre, ille employé comme article, el doyen (le doyen), el major (le mayeur), et des gallicismes comme faciunt in hebdomada duos dies, ils font (travaillent) deux jours par semaine ; facit servicium, il fait le service et facit sicut superius, il fait comme plus haut. Et le caractère, évidemment roman, donné à ces expressions latines, est d’autant plus remarquable que l’un, au moins, des deux religieux a rédigé plusieurs chartes en un latin très correct. Tout en usant entre eux et avec les rois et les chefs de ce latin correct, les religieux employaient, pour les inventaires et les comptes, un latin qui se rapprochait de la langue parlée par les habitants du pays.

On trouve, dans la vie de saint Bertin et dans celle de saint Momelin, deux passages très intéressants au sujet des langues parlées à Saint-Omer et à Thérouanne au VIIe siècle. En 638, Bertin, avec ses deux compagnons, Ebertramme et Momelin, qui étaient, comme lui, originaires des bords du lac de Constance et, par conséquent, d’un pays où l’on parlait la langue tudesque, se rendit auprès du saint évêque Orner, qui résidait à Thérouanne. Celui-ci les accueillit avec bonté et leur confia le ministère sacré, non-seulement à cause de l’affection qu’il leur porta, mais aussi, dit le chroniqueur, parce que, étant tudesques d’origine, ils connaissaient bien la langue qui se parlait dans le pays, tam amore ipsius sancti (Bertini), quam quia patrioe linguam, ulpote teutonici, bene sciebant. On peut conclure de ce passage qu’en 638, on parlait la langue tudesque à Thérouanne, à Saint-Momelin et à Wormhout où vivaient et prêchaient les disciples de saint Omer et de saint Bertin. C’étaient, sans doute, les mouvements de population et les immigrations des barbares, dont nous avons parlé plus haut, qui y avaient introduit cette langue. Mais, l’arrivée de Bertin et de ses compagnons coïncidait à peu près avec l’époque où le roman, idiome né du latin rustique et populaire, comme nous l’avons déjà dit, commençait à se former. Nous voyons dans la vie de saint Momelin, qui’ était resté dans le diocèse de Thérouanne, qu’en 659, après la mort de saint Éloi, il fut élu évêque de Tournai et de Noyon, à cause de ses travaux apostoliques et parce qu’il excellait dans la langue tudesque, et aussi dans la langue romane, quia proevalebat non tantum in teutonica, sed etiam in romana lingua. Le germain Momelin avait donc appris la langue romane, sans doute, dans l’abbaye de Saint-Bertin, où il était arrivé vingt et un ans auparavant; on parlait donc cette langue dans l’abbaye et il était nécessaire de la connaître pour être évêque de Tournai et de Noyon. Cette mention est d’autant plus importante qu’elle est de beaucoup la plus ancienne qui concerne la langue romane.

De tout ce que nous venons de dire, il est permis de conclure qu’à Saint-Omer, on a parlé longtemps les deux langues ; le flamand n’y a point beaucoup perdu, puisqu’il est encore parlé dans les faubourgs de cette ville.

V. LE FLAMAND ET LE FRANÇAIS DANS LES COMTÉS DE GUINES ET D’ARDRES ET SUR LA COTE MARITIME DE GRAVELINES A BOULOGNE.

Cette côte, en y comprenant le territoire qui l’avoisine sur une profondeur de 6 à 8 lieues, où se trouvaient les comtés de Guînes et d’Ardres et les pays de Langle et de Bredenarde, a été primitivement occupée par les Morins. Comme nous l’avons dit plus haut, des pirates du Nord, francs et saxons, vinrent s’y établir au troisième siècle sur plusieurs points et, probablement peu de temps après, une grande inondation de la mer vint y former le golfe de Sangatte et forcer la population à émigrer, en partie au moins, dans l’intérieur du pays.

Les Saxons, transportés en Flandre par Charlemagne, ont peut-être occupé plus tard cette contrée marécageuse; ce qui est certain, c’est qu’en 928, comme le rapporte le chroniqueur Lambert d’Ardres, un chef danois, Sigfried, convoqua ses parents et amis auxquels il réunit un grand nombre de guerriers, traversa les mers et vint fonder une colonie dans cette région d’où la mer s’était peu à peu retirée, mais qui était encore inculte et presque déserte ; il prétendait que ce pays avait été autrefois en la possession de ses aïeux. Il fonda la ville de Guînes et l’on vit bientôt ses gens et leurs descendants établir les villes d’Ardres, de Tournehem et d’Audruicq, les châteaux-forts de la Montoire, de Montgardin, de Rorichove, de Sangatte et de Colwede, et plus tard, les abbayes et hospices de Licques, d’Ardres, de Beaulieu, de Saint-Léonard, de Saint-Inglevert et de Léodherme. La langue tudesque, qui était la langue des Danois, dut nécessairement être parlée pendant un temps assez long dans cette région que Sigfried et ses successeurs avaient trouvée presque déserté et où ils avaient défriché le sol et fondé des villes et des villages.

Tout ce que nous venons de dire explique comment, sur la côte maritime et dans l’intérieur des terres jusqu’à 6 ou 8 lieues, il y a un si grand nombre de noms de localités tudesques et des désinences en ghem, en heim, en hove, en hout, en seele, en inghe, en brouck, en kerk, etc., au milieu desquelles on trouve diverses désinences d’origine celtique ou latine, telles que ac et acum, tun (peut-être le dunum des Gaulois), en mont, ville, court, etc.. Incidemment, une nombreuse population d’origine tudesque s’est établie et a dominé dans ce pays, où auparavant avaient résidé des Gaulois, dont les descendants s’étaient faits plus ou moins à la langue des Romains.

Les Danois du Xe siècle ont contribué à établir et à répandre la langue tudesque dans cette contrée. Mais cet idiome y était en usage auparavant, puisque, dans le cartulaire de Saint-Bertin, nous voyons parmi les localités du Boulonnais et du pays de Thérouanne, en 648, Tatinga (pour Tatinghem), et au VIIIe siècle, Strato (pour Strahem), Sceldogatheim, Lonnigahem, etc., etc.. On peut en conclure que des peuples d’origine germanique étaient déjà venus s’établir en ce pays avant les Danois, comme le témoigne, d’ailleurs, le nombre considérable de noms germaniques qui sont portés par les personnes figurant dans le cartulaire de Saint-Bertin.

La langue tudesque se maintint longtemps dans cette région. Dans sa chronique, qui date de 1229, Guillaume, religieux de l’abbaye d’André, rapporte que, d’après la coutume du pays, les affaires soumises à la cour de l’abbaye ne se traitaient qu’en flamand, non nisi in flandrensi idiomate. En 1454, un curé du pays de Langle, qui voulait en appeler d’une sentence, s’exprime en flamand, et trois ans plus tard, un acte de donation, passé dans le même pays, est aussi écrit en cette langue. En 1507, on lit encore, dans la coutume de la ville d’Ardres que « les baillis et eschevins de la ditte ville poevent renouveler leur loy et tenir leur plais en flameng, en la mainere accoustumee. »

Après cette date, la langue française ne tarda pas à se répandre et même à dominer, puisqu’en 1586, Philippe II, roi d’Espagne, ordonna que dans le pays de Langle, « toutes procédures et actes judiciaulx se feront en langue franchoise. » Toutefois, dans un registre aux déclarations du pays de Bredenarde, on trouve une ordonnance, portée par Louis XIV en mars 1674, traduite en flamand. Aujourd’hui, dans les anciens comtés de Guînes et d’Ardres, les pays de Langle et de Bredenarde et sur la côte maritime de Boulogne à Gravelines, on ne parle plus le flamand, excepté dans quelques familles de Saint-Omer-Cappelle et de Sainte-Marie-Kerke, petits villages du Pas-de-Calais. A Bourbourg, où, comme le prouvent les archives, on a longtemps parlé le flamand, le français domine : à Gravelines, c’est la langue ordinairement employée. Dans cette région la langue flamande a résisté longtemps ; mais elle a ensuite perdu beaucoup de territoire.

VI. LE FLAMAND ET LE FRANÇAIS DANS L’ARTOIS ET LA PICARDIE.

Contrairement à ce qui se rencontre dans le Boulonnais et le Calaisis, on trouve, dans l’Artois proprement dit, des noms de localités qui ont pour la plupart des désinences celtiques, latines ou romanes, ac, ay, ville, court, etc. Les documents relatifs à l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras en fournissent la preuve. Le privilège le plus ancien, qui a été accordé en 674, par le roi mérovingien Thierri, présente, dans le pagus d’Arras, Atheas (Athies), Felci (Feuchy), Bornevillam (Berneville), Dangeuvillam (Dainville), noms dont la forme et les désinences indiquent un pays ou dominait l’influence latine et romane, tandis que, pour les pays tudesques, elle offre des caractères, qui sous la forme latine, laissent apparaître un idiome germain, par exemple Rexnam, Wulfarem, Rothem, Hambeca, Athem, Cambach. De même, dans un charte de confirmation des possessions de l’abbaye, accordée vers le milieu du VIIIe siècle par le pape Etienne, outre les noms qui précèdent, nous trouvons près d’Arras Tilgidum ( Tilloy ), Hadas (Achicourt), Hattoncurtem, Saltiacum (Sauchy), Liniacum (Ligny), et dans le pagus de la même ville, 21 noms de localités dont 16 sont évidemment d’aspect celtique, latin ou roman, tandis que les cinq qui ont un aspect tudesque paraissent situés sur les frontières des pays germains. Les mêmes remarques peuvent être faites au sujet des privilèges octroyés par Hincmar en 870, par Charles-le-Chauve en 877, par le roi Eudes en 891, par le pape Benoît VIII en 1022 ; par Lambert, évêque d’Arras en 1098 et le pape Pascal II en 1102. Dans le cartulaire de Saint-Vaast et dans celui de Saint-Georges d’Hesdin, on trouve, comme dans celui de Saint-Bertin, un grand nombre de personnes portant des noms tudesques, ce qui prouve que la race germaine dominait dans le pays. Mais cette race ne tarda pas à prendre la langue de l’ancienne population, qui parlait le latin corrompu.

En 1071, comme nous l’avons dit plus haut, Arras, Saint-Pol, Aire, Béthune, Saint-Omer et Boulogne, se trouvent parmi les villes de langue française, qui forment une confédération en faveur de Richilde. A partir de ces dernières dates, nous trouvons des preuves, plus nombreuses de la diffusion de la langue romane dans l’Artois.

Pour se convaincre qu’aux XIIe et XIIIe siècles, l’usage du roman était répandu, et depuis un certain temps déjà, dans tout l’Artois, il suffit de lire les poésies si correctes, de langage, qui ont été recueillies dans les Trouvères Artésiens, volume in-octavo de 479 pages, publié par Arthur Dinaux. Cet écrivain dit dans son introduction : « Selon nous, il faut placer au premier rang des chansonniers du moyen-âge non seulement les Audrefroy-le-Bâtard et les Quesnes de Béthune, mais aussi Adam de la Halle, Jehan Bodel, et Baude Fastroul d’Arras, Guillaume de Béthune, Jacques de Hesdin, Adam de Givenchy et Baude de la Quarrière. Ils méritent d’être mis en tête de la glorieuse phalange qui illustra l’Artois poétique du XIIIe siècle, dans le genre délicat de la chanson et du fabliau. Leurs chants sont en tout dignes d’être remis en lumière. Ces trouvères, dit M. Nodier, que nous ne connaissons pas ou ne connaissons guères, Audrefroy-le-Bâtard et Quesnes de Béthune, n’ont pas été sur passés, jusqu’à nous, en grâce, en délicatesse, en mâle et suave harmonie. Au second rang de la nombreuse troupe des chanteurs artésiens s’avancent en se pressant l’un contre l’autre, dans le même siècle, messire Andrieu Contredis, Colars Le Bouthillier, Carasaux, Courtois, Engrebans, Kaukesel, Hue, Jehan Bretel, li Cuvelier, li Tinturier, Mados, Maniot, Robert, Sauvage et Vilain d’Arras. Et que l’on ne croie pas que la capitale de la province ait seule à se glorifier de ces prémices littéraires : toutes les autres localités un peu importantes peuvent aussi fournir, à la biographie des trouvères, quelques noms plus ou moins illustres. Pour ne citer que les sommités, Saint-Omer revendique Hue de Tabarié ; après le vieux Quesnes et son frère, Béthune offre le nom du chansonnier Sauvage ; Hesdin a produit Jacques, Jehan Acars et Simon, Bapaume le fécond Guillaume, chantre de Guillaume au Court nez, Montreuil l’ingénieux Gerbert, père du gracieux Roman de la Violette, Boulogne est fière de Girard, Ardres de Gautier Silens, Renti de messire Jehan et enfin Harnes a droit de se glorifier de son comte Mikiel dont les travaux guerriers n’arrêtèrent point les soins qu’il donna à la traduction rimée de la fameuse chronique de Turpin. Quant à la liste des trouvères anonymes de l’Artois, elle est immense. Ils sont trop nombreux pour que nous en parlions séparément : mais nous pouvons avancer, sans crainte d’être démenti, qu’ils se font remarquer par la naïveté et la gentillesse du style comme par la finesse et la délicatesse des pensées… Les noms de lieux, les tournures de phrase, l’orthographe même des mots qui donne la prononciation du vieux langage restée dans le patois d’aujourd’hui, annoncent assez que ces pièces ont été composées par des Artésiens… Le pays des trouvères a été tout à la fois le berceau de la langue et de la monarchie française.

Si, à la suite de ces remarques, de M. Arthur Dinaux, il paraissait utile de fournir d’autres preuves pour établir que l’on parlait la langue romane dans l’Artois au XIIIe, au XIVe et au XVe siècle, il nous suffirait de rappeler que, dans le riche dépôt départemental du Pas-de-Calais, il y a, pour cette époque, un nombre très considérable de comptes, de pièces comptables et de documents administratifs rédigés en français, et pas un seul en flamand, et que, de même parmi beaucoup de traités., de chroniques, d’histoires et de poèmes qui se trouvent parmi les manuscrits de la bibliothèque d’Arras, tout est en français, à l’exception de deux de ces petits livres d’heures en flamand du XVe siècle que l’on recherchait pour les miniatures et que les membres, d’une famille se transmettaient par testament. Tout, dans l’ensemble de ces manuscrits, prouve que la langue française était parlée très correctement dans les diverses villes et localités de l’Artois. M. Courtois, partisan déclaré de la diffusion du flamand hors de ses limites actuelles, est obligé de reconnaître que, dès le IXe siècle, le roman était passé à l’état de langue vulgaire en Artois et en Picardie.

En ce qui concerne cette dernière province, on a prétendu que le peuple y chantait des poèmes en langue teutonique; vers la fin du IXe et du XIe siècle. Ce sont des interprétations tout-à-fait fausses de deux textes latins qui ont répandu ces erreurs. En voici la preuve.

On sait que Mabillon a trouvé, dans un manuscrit de l’abbaye de Saint-Amand, un chant en langue tudesque, célébrant la victoire remportée en 881 à Saucourt sur les Normands par le roi de France Louis III. Dans le tome IX du Recueil des historiens des Gaules et de France, les Bénédictins, en reproduisant ce chant tudesque, ont dit qu’il en était question dans la chronique, écrite au XIe siècle par Hariulfe, moine de Saint-Riquier; où se trouve le passage suivant : « Cet événement, avec ses circonstances, est non-seulement consigné dans les histoires; mais le souvenir s’en conserve parmi les gens du pays, qui le chantent encore tous les jours. »

S’appuyant sur cette assertion des Bénédictins, les historiens Desroches et Lesbroussart, l’auteur du glossaire de la langue romane, Roquefort, l’abbé De la Rue et, à leur suite, Elisée Reclus, ont soutenu que l’on chantait une cantilène en tudesque et que, par conséquent, on comprenait cette langue près de Saint-Riquier, à l’époque d’Hariulfe, c’est-à-dire au XIe siècle. Certains érudits, l’abbé Le Beuf, Raoux et de Reiffenberg, ont fait remarquer que le texte d’Hariulfe ne dit pas en quelle langue l’on chantait. Mais il y a plus : ainsi que l’a fait remarquer M. Willems dans les Elnonensia, le passage de la chronique d’Hariulfe. où il est parlé d’un chant répété par les habitants du pays de Saint-Riquier, ne concerne pas, comme l’ont cru à tort les Bénédictins et comme l’a dit aussi M. Léon Gautier, la bataille de Saucourt et la cantilène tudesque. En effet, il y a trois parties distinctes dans le texte de cette chronique ; une première qui rappelle les causes de l’invasion des Normands et où il est dit que leur roi, Guaramond, fut excité à faire cette invasion par un chef franc, traître à son pays, Isambard, qui avait encouru la disgrâce du roi de France ; une seconde partie où il est question des ravages des Normands dans le Ponthieu et surtout à Saint-Riquier ; et enfin, soixante-six lignes plus bas que la première, une troisième partie où la bataille de Saucourt est rappelée en quelques lignes.

Or, le passage, cité plus haut, où il est parlé d’une chanson répétée par les habitants du pays de Saint-Riquier, se trouve à la fin de la première partie. Il ne peut, par conséquent, concerner la cantilène en tudesque où il est question de la victoire de Saucourt, sujet traité dans la troisième partie. Que concerne-t-il donc ? Comme l’ont fait remarquer M. Léon Gautier et M. Paul Meyer, il y a eu une série de chansons de geste, relative à Guaramond et à la trahison d’Isambard, et Mgr de Ram a découvert des fragments considérables de l’une de ces chansons, qu’il a publiés en 1836 et où se trouvé un refrain, ce qui prouve qu’ils ont été chantés. Ces fragments rappellent les diverses circonstances, relatées dans la première partie du récit d’Hariulfe; c’est à cette chanson évidemment que le chroniqueur fait allusion. Or, elle est écrite en une langue romane, qui rappelle l’époque du chroniqueur. Par conséquent, la conclusion qui pourrait être tirée du passage d’Hariulfe, c’est que, contrairement à ce que l’on a voulu déduire de l’appréciation erronée des Bénédictins, on chantait autour de Saint-Riquier, en langue romane, à l’époque où vivait Hariulfe, c’est-à-dire en 1081. Quant à la cantilène tudesque, on ignore en quel pays elle a été composée et où elle était chantée. On ne peut donc en conclure que le tudesque était parlé soit en Picardie, soit ailleurs. Des confusions et des erreurs bien plus étonnantes ont été commises par ceux qui, comme M. Courtois, prétendent que l’on parlait la langue tudesque à Corbie, à Amiens et dans les environs, à la fin du IXe ou au Xe siècle de notre ère.

Un religieux de l’abbaye de Saint-Gall en Suisse, Ratpert, a composé, vers la fin du IXe siècle, un chant en l’honneur de saint Gall, en langue allemande, afin que la population du voisinage, qui parlait l’allemand, pût le redire. Et plus tard, ce chant fut traduit en latin par un autre religieux de la même abbaye, Ekkeward IV. En rendant compte, dans le Journal des Savants, d’un ouvrage de M. Edelestand du Méril qui a pour titre les Poésies latines chantées avant le XIIIe siècle et où se trouve la traduction latine du chant en l’honneur de saint Gall, M. Magnin, confondant Ralpert, moine de Saint-Gall, avec Paschase Radbert, moine de l’abbaye de Corbie, attribue le chant tudesque et sa traduction en latin à deux religieux de cette dernière abbaye. Comme ce chant avait été composé, ainsi que le dit le texte, pour être chanté par le peuple du voisinage, M. Courtois en a conclu que, dans les environs de Corbie, la langue tudesque était encore en usage à la fin du IXe et au Xe siècle.

Il suffit de lire le texte, publié d’après un manuscrit original, dans le tome second des Monumenta, de Pertz, auquel M. du Méril a emprunté ce qu’il dit à ce sujet, pour se convaincre que Ratpert et Ekkeward, l’auteur et le traducteur du chant, étaient deux religieux de Saint-Gall en Suisse, et que le chant était composé pour le peuple allemand qui habitait dans le voisinage de cette abbaye. M. Magnin et M. Courtois citent comme autorité Metzelerus dans l’ouvrage qui a pour titre De viris illustribus Sancti Galli ; or, cet auteur dit clairement que les deux religieux en question étaient de l’abbaye de Saint-Gall et ne fait aucune mention de l’abbaye de Corbie. Tous les textes qui concernent cette question ont été reproduits dans la Patrologie de l’abbé Migne et en partie dans le tome VIIe du mois d’octobre des Acta Sanctorum; ils prouvent, de la manière la plus évidente, que dans le texte dont nous venons de parler, il s’agit de Saint-Gall et de la Suisse, et nullement de Corbie et de la Picardie. Nous reproduisons deux de ces passages en note afin que nos lecteurs puissent se rendre compte de l’inconcevable méprise de M. Magnin et de ceux qui s’en sont rapportés à lui sans examen.

M. Courtois, à la suite de ce qu’il a écrit sur le chant tudesque, cite un passage de M. Magnin, où il est dit qu’Adélhard, abbé de Corbie, né en 750 et mort en 827, parlait la langue thèotisque ou tudesque avec une éloquente facilité. Ce passage ne prouve pas, comme le croit M. Magnin, que l’on parlait le tudesque à Corbie. Adélhard, qui était petit-fils de Charles-Martel, neveu de Pépin et cousin-germain de Charlemagne, avait vécu à la cour de ces princes, où l’on parlait souvent la langue tudesque et il avait longtemps résidé à l’abbaye de Corwey, en Saxe, où la même langue était en usage ; cela explique comment il connaissait cette langue. Voici d’une manière complète le texte dont parle M. Magnin.

« Si Adélhard. parlait la langue vulgaire ou romane on aurait cru qu’il ne connaissait que cette langue, et ce n’était pas étonnant, car en tout il avait reçu l’instruction la plus large ; s’il s’exprimait en tudesque, son discours avait le plus brillant éclat; parlait-il latin, il était encore plus parfait. » De ce passage, où il est dit qu’Adélhard parlait très bien les trois langues, et non le tudesque seul, il est absolument impossible de conclure que l’on parlait la langue allemande dans l’abbaye de Corbie. Les lignes que nous avons citées sont précieuses pour l’histoire de la langue romane ; elles prouvent qu’un puissant seigneur et abbé, appartenant à la famille des Carlovingiens, connaissait non-seulement le tudesque, sa langue natale, et le latin, langue de l’Église, mais aussi le roman, la langue vulgaire, qui avait fait partie de son éducation. Après avoir démontré que les deux seuls arguments invoqués en faveur de l’usage de la langue flamande en Picardie ne s’appuient que sur des interprétations complètement erronées, nous nous contenterons de rappeler que cotte province a donné son nom à l’un des dialectes de la langue romane, dialecte essentiellement différent de la langue flamande.

VII DÉLIMITATIONS ACTUELLES DE LA LANGUE FLAMANDE ET DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE NORD DE LA FRANCE

Nous compléterons notre travail par un exposé aussi exact que possible des délimitations actuelles des doux langues dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.