Histoire vraie de deux négriers

Auteur : Henri Malo – Le Mercure de France / 16 février 1910.

Il n’a jamais été facile de savoir ce qui se passe à bord des navires. Les nombreuses commissions chargées d’enquêter sur notre marine militaire ont pu s’en apercevoir. Quant à l’indiscret qui, il y a quelques années, eut la malencontreuse idée de vouloir pénétrer les mystères d’un terre-neuvier breton, on se souvient qu’il en mourut.

S’il en est encore ainsi de nos jours, on s’imagine ce qu’il en dut être dans un temps où le capitaine était réellement le seul « maître à son bord après Dieu ». Les voyages étaient de longue durée ; on relâchait dans des régions lointaines d’où les nouvelles mettaient de longs mois à venir. Quant à la sincérité des déclarations faites par les gens de mer à leur retour aux greffes des Amirautés, elle est fortement sujette à caution : les rapports sont truqués à volonté ; certains capitaines avouent même tenir deux livres de bord, l’un, en clair, contenant la vérité pour les autorités compétentes, l’autre, en une écriture convenue et secrète, contenant la vérité vraie.

Les ordonnances royales se montrent impuissantes à empêcher les équipages de prêter solennellement le serment de ne rien dévoiler de ce qui se passera à bord: le bavard a trop lieu de craindre de rudes représailles.

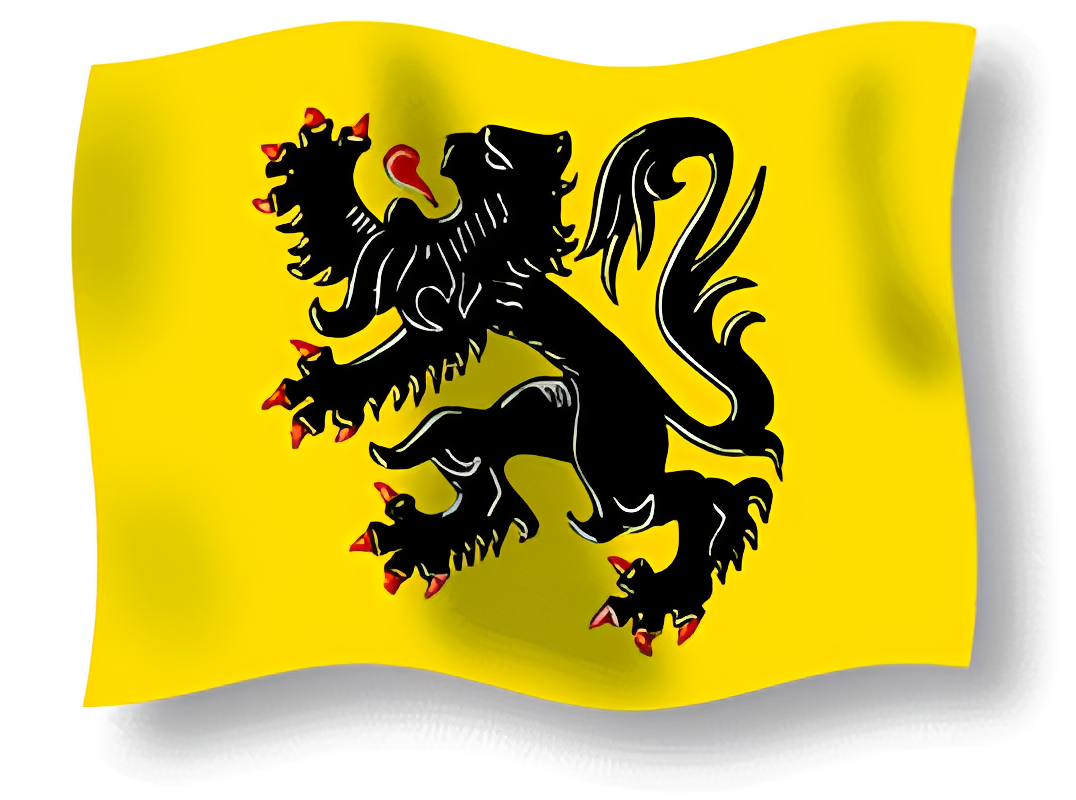

Parfois, une dénonciation anonyme parvient au procureur de l’Amirauté; l’appareil judiciaire se met en mouvement; des rancunes qui couvaient trouvent soudain l’occasion de s’exercer, les langues se délient, et la vérité arrive à se faire jour. Ce sont des pièces d’instructions judiciaires qui nous ont permis de reconstituer l’histoire vraie de deux négriers. Tous deux se rattachent au port de Dunkerque, privilégié sous l’ancien régime pour le commerce avec les colonies françaises ; les armateurs y joignirent tout naturellement la traite des noirs.

Une des principales franchises conservées par Louis XIV à sa nouvelle conquête fut l’exemption des classes pour les gens de mer qui la fréquentaient. Afin d’avoir un certain nombre d’inscrits maritimes dans cette région, le roi dut les y importer du quartier de Boulogne. Mais ce désavantage pour la marine militaire fut largement compensé par le bénéfice que retira le port de l’afflux d’une quantité de marins étrangers, qui formèrent le principal noyau des équipages des bâtiments corsaires.

Au début du 18e siècle, trois ans après la paix d’Utrecht, un Irlandais appelé Edmond Burke commandait une frégate de Dunkerque, le Saint-Jacques, armée par Mathieu de Wulf, qualifié « bourgeois de cette ville, marchand et capitaine de navires », lequel avait été l’un des plus fameux corsaires de la dernière guerre (Arch. du Greffe du Trib. de commerce de Dunkerque, Registre secret, I, f° 18).

Un peu plus tard, vers la fin de l’année 1721, la société d’armement « de Wulf et Compagnie » armait une autre frégate, le Comte de Toulouse, pour aller faire le commerce des nègres ; le commandement en fut confié à Burke. Il s’associa dans l’armement pour un huitième. Sa commission de premier capitaine lui valut 400 livres d’appointements par mois; ses droits de commission furent réglés à 4% des nègres qui seraient achetés, et à 4% de ceux qui seraient livrés à terre; il eut encore droit à vingt nègres de privilège, et enfin à 4% sur toutes autres marchandises. Ses armateurs le munirent d’une lettre pour le sieur Lejeune, leur correspondant au Cap Français de Saint-Domingue, chargé de recevoir sa cargaison : et Burke mit à la voile.

Il fit route pour Madagascar, commerça dans les parages de l’Océan Indien, et réussit à échanger ses marchandises de troc contre une cargaison d’or, d’argent, de diamant, de marchandises des Indes très riches, c’est du moins lui qui l’affirme ((Bib. Nat. f° Fm. 2558), et d’esclaves. Ainsi chargé, il se dirigea sur le lieu de sa destination, et aborda au Cap Français le i5 mars 1723.

A son arrivée, un négociant, le sieur Charles Legac, lui apporta une lettre de ses armateurs lui enjoignant de ne pas remettre au sieur Lejeune celle qu’il avait entre les mains, et de s’en rapporter à Legac pour toutes ses opérations commerciales. Sitôt à terre, il alla, conformément aux ordonnances, faire sa déclaration à l’Amirauté et au Domaine; après quoi, il fit visiter ses noirs par Legac, un médecin et un chirurgien-major : les noirs furent reconnus en bon état, la vente en fut autorisée.

Burke se préparait à réaliser les gros bénéfices qu’il escomptait, lorsque, trois jours après son arrivée, le 18, il se vit arrêter par ordre du gouverneur, et mener prisonnier à bord du vaisseau du roi le Portefaix, commandé par M. de Tilly. Deux garnisons, comprenant un sergent, un caporal et quinze soldats, furent installées sur le Comte de Toulouse et à la factorerie de Legac. Burke affirma par la suite que, sans que le moindre inventaire en ait été dressé, ses effets furent abandonnés aux soldats et à ses « ennemis » ; on saisit ses registres, ses connaissements, ses livres de compte, ses factures, bref tous ses papiers de bord avec ses instruments de navigation. Le lieutenant général de l’Amirauté aurait encore fait enlever et forcer neuf coffres pleins d’or et d’argent. Au doigt même de Burke, on prit un brillant qui lui avait coûté 4oo livres à Madagascar. Enfin, « pour comble de malheur », il se vit impliqué dans une affaire d’assassinat.

Que s’était-il donc passé ? c’est ce que le procès criminel qui s’en suivit va nous apprendre (Bib. Nat., f° Fm, 1883).

Quelque temps après que le Comte de Toulouse avait quitté Dunkerque, Grégory, le second capitaine, s’aperçut que, contrairement à son attente, on n’allait pas faire la traite à la côte de Guinée. Il eut une explication avec Burke, et apprit que l’on devait tout, d’abord vendre des armes aux pirates et forbans de Madagascar. Il se refusa à accepter la responsabilité d’un trafic qu’il considérait comme un « crime capital »; il insista, ignorant que le capitaine obéissait aux instructions de ses armateurs, et tenta de s’opposer à la décision prise. Constatant qu’il n’y pouvait rien changer, il déclara qu’on ne la réaliserait que contre son gré, et sans son consentement.

Dès lors, Burke jura sa perte. Il se concerta avec Laurent O’Kalan, l’aumônier du bord (un assez inconcevable aumônier, comme on va le voir) et son propre beau-frère, Henry Voilche (Walsh). Tous trois s’assurèrent la complicité de plusieurs hommes de l’équipage.

Leur plan une fois arrêté, Burke séquestra son second pendant deux jours et demi dans sa chambre ; après ce temps, l’aumônier vint l’y trouver, et l’amusa de bonnes paroles pour tâcher de le faire revenir sur ses dispositions premières. Voyant qu’il n’y réussissait pas, il sortit de la chambre pour y rentrer quelques instants après accompagné de matelots affidés. O’Kalan tira sur Grégory le premier coup de pistolet, aussitôt suivi de plusieurs autres, puis le jeta à la mer par la fenêtre. La victime essaya de se sauver à la nage : l’aumônier, le pistolet au poing, contraignit le nommé Berlemont à l’achever d’un coup de fusil. On repêcha ensuite le cadavre pour le dépouiller de ses hardes ; on lui ôta ses boucles et tout ce qu’il portait de précieux. Au cours de ses voyages en Chine et aux Indes, Grégory avait amassé des biens assez considérables : ses assassins se les partagèrent.

Burke avait tenté d’entraîner dans son parti les frères Bouand, Suisses de nation, l’un chirurgien-major, l’autre apothicaire sur le Comte de Toulouse. Ils ne répondirent pas à ses sollicitations, et d’eux aussi le capitaine chercha à se débarrasser. Il est bon de dire qu’ils possédaient personnellement sur le navire pour plus de 45000 livres de marchandises. Un jour, qui tombait en temps de carnaval, étant à la côte de Madagascar, ils descendirent à terre en leur compagnie, sous prétexte d’aller à la chasse. Sitôt hors de la vue du rivage il les mit aux fers. Pour que les gens de son équipage, qui semblent n’avoir pas approuvé des cruautés dont ils pouvaient devenir victimes, ne les entendissent pas crier, il avait fait organiser par l’aumônier O’Kalan un « tam-tam » retentissant : tandis que tambours, cymbales, trompettes et violons faisaient rage, dix nègres assommaient les frères Bouand à coups de bûches. Ils les traînèrent ensuite enchaînés et accrochés par une main et par un pied, dans la direction de la mer, avec l’intention de les y jeter. Un homme de l’équipage s’en aperçut, et donna l’alarme ; les autres accoururent, et décrochèrent les deux malheureux. Mais lorsqu’ils voulurent les rafraîchir et les panser, Burke et ses complices les en empêchèrent, les armes à la main.

Cette attitude des hommes leur donna toutefois à réfléchir. Pour se tirer d’embarras et perdre les Bouand, voici ce qu’ils imaginèrent : l’aumônier, sans prendre la peine de baptiser deux jeunes nègres de la cargaison, les fit communier, puis leur suggéra de déclarer qu’ils avaient vu quatre diables sortir des lits des frères Bouand. Le Comte de Toulouse ayant relâché à Pernambouc, qui appartenait aux Portugais, O’Kalan s’empressa de dénoncer au gouverneur les Suisses comme sorciers. Le gouverneur les renvoya devant le tribunal de l’inquisition. Les inquisiteurs commencèrent leurs interrogatoires, et ne tardèrent pas, en confrontant les dépositions de Burke et de O’Kalan avec celles de l’équipage, à en constater les faussetés, à deviner que tous deux en voulaient surtout aux richesses de ceux qu’ils accusaient. Ils enfermèrent l’aumônier dans un couvent. Mais Burke parvint à négocier avec le supérieur, qui délivra le prisonnier. Ce supérieur fut par la suite interdit à perpétuité, et déposé. De leur côté, Burke et O’Kalan s’étaient sauvés à bord de leur navire, qui mit aussitôt à la voile.

C’est dans ces conditions que le Comte de Toulouse avait gagné Saint-Domingue, le lieu de sa destination.

Là, l’équipage, libéré de la contrainte de la discipline du bord, avait dénoncé l’assassinat de Grégory, et les sévices exercés contre les Bouand (B. N. f° Fm 1883). L’arrestation des coupables s’ensuivit aussitôt; leur procès fut instruit au criminel. L’interrogatoire des hommes révéla sur le compte du capitaine des détails plutôt pittoresques : le trompette du Comte de Toulouse, s’étant permis de blâmer les cruautés de Burke, s’en était vu faire l’application ; l’irascible Irlandais lui coupa l’oreille droite, lui fendit le visage, et lui brûla les deux mains. Un matelot, Portugais de nation, ayant engagé le trompette à se soustraire à de pareils traitements, fut châtié de deux coups de pistolet, et, comme il n’en mourait pas assez vite, O’Kalan l’acheva d’un coup de fusil.

Et encore, le maître-coq ayant eu le malheur de laisser de l’écume sur la soupe, Burke, pour le punir, le coiffa de la marmite bouillante ; puis, quotidiennement, il le fit attacher nu sur un affût de canon, et fustiger jusqu’à ce que le pauvre diable, un vieillard de soixante-cinq ans, en mourût.

Une sentence du 22 mai 1723 condamna Burke, O’Kalan, Voilche et Berlemont à être pendus, après avoir restitué à la veuve de Grégory et aux Bouand les biens dont ils les avaient dépouillés. Ce premier jugement fut confirmé par un arrêt du Conseil supérieur du 8 juin suivant. Mais alors la Compagnie des Indes intervint pour demander la cassation de l’arrêt; les armateurs réclamèrent la mainlevée du navire et de la cargaison, confisqués à tout hasard par le receveur de l’Amiral de France, si bien que l’affaire fut évoquée de la colonie à la métropole. Tandis que Burke goûtait les charmes d’une villégiature au Fort-l’Evêque, Voilche était pendu à Ostende, et O’Kalan mourait en prison, à Nantes. Un doute plana sur la fin de l’aumônier ; elle avait été précédée d’un testament innocentant complètement le capitaine : ce dernier affirma qu’elle fut naturelle, tandis que ses adversaires la mirent sur le compte du poison, en faisant remarquer que Burke avait un intérêt capital à ce que son complice ne subît pas la question.

Burke bénéficia de ce doute : il fut condamné en fin de compte à un an de prison, et à 3000 livres envers la veuve de Grégory. En 1728, nous le trouvons encore au Fort-l ’Evêque, d’où il demandait instamment sa liberté. Dans sa supplique, il se déclarait volé : sa cargaison devait valoir de quatre à cinq millions de livres et on n’en retrouvait plus que pour 90.000 (B. N., f° Fm 2558.).

Il est possible que la traite des noirs, ainsi comprise, rapportât de sérieux bénéfices ; mais pratiquée plus normalement elle semble avoir été moins fructueuse. Le commissaire des guerres Sergent, après une inspection à Dunkerque, écrivait en juillet 1729 (Mémoires concernant la ville de Dunkerque, Bull. Union Faulconnier, 1907, t. X, p. 115.) : « Il est party, il y a dix jours, un vaisseau de 260 tx. pour le compte des négociants de Dunkerque, pour aller en Guynée y achetter des nègres et les transporter aux isles françoises de l’Amérique et l’on n’en a point encore vu qui ayt bien réussi. Il est très difficile et fort risquable par les maladies qui se mettent dans ces gens-là, et par les calmes qui les arrestent trop longtemps dans ces mers. » En vérité, le cas du capitaine Morel, commandant le Duc-de-Choiseul, ayant vu mourir de maladie tout son équipage à la côte d’Afrique et restant seul avec le chirurgien pour contenir vingt-cinq captifs, n’est pas aussi exceptionnel qu’on serait tenté de le croire (Lettre de Sartine à d’Anglemont, du 12 novembre 1776, Arch. de Mar. de Dunkerque, B2, reg. 7.).

Mais les difficultés de cette nature ne furent pas les seules, ni peut-être les moindres, que rencontrèrent les traitants.

Les Anglais ne trouvèrent pas d’emblée, afin de ruiner nos colonies d’Amérique, le moyen si simple et si peu coûteux de nous faire renoncer de nous-mêmes au commerce des noirs en jouant avec une admirable maestria de cette fameuse « sensibilité » qui fut comme la marque de fabrique des âmes de nos pères au 18e siècle, et dont les dernières vibrations-nous font encore à l’heure actuelle commettre un nombre si respectable de solennelles bévues. Au début, il leur fallut bien employer la force. Ils n’y manquèrent pas, et ils le firent comme tout ce qu’ils font, en toute conscience. L’action tenace et inlassable des particuliers vint ici encore en aide aux vues de leur gouvernement, avec un ensemble, une discipline, dont seuls ils donnent un pareil exemple, et qui constituent une de leurs plus grandes forces.

Les registres des Délibérations de la Chambre de Commerce de Dunkerque ont gardé l’écho des plaintes adressées à leurs armateurs par les capitaines que molestaient les Anglais. Pierre-Jean Bart, officier du Roi, neveu du fameux corsaire, et qui devait avec son fils trouver une mort héroïque sur la Danaé au début de la guerre de Sept ans, commandait en 1750 la Flore, navire armé par Pierre Tugghe pour la traite des nègres et le commerce des isles d’Amérique. Le 1er mai de cette année, il se plaignait amèrement dans une longue lettre des obstacles que les Anglais lui avaient opposés ; il avait dû surmonter les difficultés les plus inextricables pour acheter 407 esclaves, dont 108 étaient morts avant d’arriver au Cap Français de Saint-Domingue. Il insistait sur ce que nos rivaux « gâtaient » le commerce de la France, non seulement en lui suscitant une opposition systématique et des empêchements sans nombre, mais aussi en introduisant dans les colonies françaises des nègres et autres marchandises à plus bas prix que les négociants français, malgré la croisière des navires de guerre (Bibl. Nat., ms. nouv. acq. fr., 4.977, f° 213 v.).

La Chambre de Commerce transmit les doléances des armateurs au ministre de la Marine, Antoine-Louis Rouillé, comte de Joui, qui répondit : « Le roi a déjà fait porter des plaintes à la Cour d’Angleterre sur les difficultés que les navires français éprouvent pour la traite à la côte d’Anamalou, et il y a lieu d’espérer qu’il sera donné des ordres convenables pour faire cesser ces difficultés.» II y eut, en effet, « lieu d’espérer », jusqu’au jour où les Anglais eurent définitivement anéanti notre marine, et accaparé notre empire colonial (Reg. del. Ch. de comm. de Dunk., XXIII, f° III).

Un de leurs nombreux actes d’hostilité motiva la procédure où nous avons puisé les éléments d’un récit, qui nous permettra d’entrer dans le détail exact de l’existence et des opérations des traitants (Déclaration du capitaine Maginel, du second capitaine Courson, à l’Amirauté du Bourg-Saint-Pierre de la Martinique ; série des procès-verbaux de bord du Samuel-Marie, aux Arch. du Greffe de Tribunal de commerce de Dunkerque.).

Le 27 avril 1760, à quatre heures du matin, le senault le Samuel-Marie, jaugeant 90 tx., armé de 4 canons et 7 pierriers, équipé de 37 hommes, appareilla du port de Dunkerque. L’armateur, Rutlidge, était ce banquier qui, cinq ans plus tôt, avait avancé la majeure partie des fonds nécessaires à l’armement des navires sur lesquels le Prétendant Charles- Edouard passa en Ecosse (Emile Mancel, Gaspard Bart et ses descendants, Bull. Union Faulconnier, 1904, t. VII, p. 29.).

Le capitaine, nommé Jean-Baptiste Maginel, avait ordre de faire la traite à la côte de Guinée. Il emportait une cargaison de « fer, plomb, rasades, eau-de-vie, et autres marchandises permises et convenables pour ladite traite ». Tous ses papiers de bord étaient en règle, depuis le congé de l’Amiral jusqu’à l’autorisation de la Compagnie des Indes, datée de Paris, le 14 février précédent.

Parvenu à l’atterrage de la côte de Guinée, il relâche à Gorée pour faire de l’eau et du bois : le gouverneur lui refuse le second objet. Il remet bien vite à la voile, le 29 mai, pour en quérir ailleurs. C’est son premier déboire. Le second lui vient de son subrécargue., un Anglais nommé Fowler, qui fait en outre fonction de pratique,, et dont il a ordre de suivre les instructions. Tous deux ne s’entendent que par interprète, et y parviennent difficilement, Fowler entrant à tous propos dans de furieuses colères. Or, le Samuel-Marie ayant sa chaloupe et son canot à la traîne, Maginel, qui prévoit du gros temps, veut la hisser à bord : cela suffit pour que le subrécargue s’y oppose, sous prétexte que, dans ce pays, il est d’usage de la laisser à la traîne. Le capitaine, après une violente discussion, doit s’incliner ; comme il l’a prévu, une tempête s’élève; il faut mettre à la cape ; la mer devient grosse ; une lame emplit la chaloupe qui chavire, et qu’il faut bien alors hisser à bord : son gouvernail est brisé, et elle perd trois tierçons cerclés de fer et sa grand’voile. Le vent souffle de plus belle; la situation devient dangereuse. Maginel réunit en conseil son état-major, et, afin d’éviter de se perdre corps et biens, on décide de courir vent arrière pour aller mouiller à la rivière de Sierra-Léone, où l’on parvient sans plus d’encombre le 17 juin.

C’est un endroit très fréquenté des négriers. Sept navires s’y trouvent en ce moment, quelques-uns depuis plus de six mois. Maginel reconnaît un Nantais, deux Bordelais, et un compatriote de Dunkerque ; les trois autres arborent pavillon britannique. Il lui semble qu’il y a là trop de monde pour opérer fructueusement, mais Fowler, dit-il, « m’aubligea d’y rester et de faire la traitte comme les autres, ce que je réusisez asez bien aprez la mort dudit Fauler ». Une dernière colère, et probablement aussi une crise d’alcoolisme, l’ayant à sa grande satisfaction débarrassé de son fâcheux subrécargue, Maginel, son navire réparé, approvisionné d’eau et de bois, cingle vers les îles Bananes. Le 30 juin, parvenu heureusement à la rade de la grande île Banane, lui et ses officiers commencent leur trafic le long de la rivière de Cerbera. Chacun s’installe à terre dans une hutte en torchis décorée du nom de magasin. Il va falloir ruser avec les concurrents, résister aux pilleries des chefs du pays, et aussi des habitants, contenir les captifs toujours prêts à la révolte, et les ménager cependant de manière à ne pas les détériorer, car ils représentent une valeur marchande. Et cela tandis que la fièvre mine et brise toute énergie. Que de mélancolie dans le texte fruste de ces procès-verbaux qui constatent l’ouverture des caisses de vin de Malaga, de vin mousseux, ou de bière ! L’état-major est réuni au complet, les hommes jettent un coup d’œil inquiet : la caisse ouverte, on constate que les deux tiers des bouteilles sont brisés, ou que les bouchons ont sauté. L’eau, embarquée lorsque les paquets de mer ont inondé-le pont, a pénétré jusqu’à la cale ; des vivres et des marchandises sont avariés. Il ne reste qu’à continuer à grelotter de fièvre, sans le cordia qui donne du ton ou le breuvage qui rafraîchit.

Le 10 septembre, J.-B. Maginel a récolté 78 captifs. Il en aurait davantage, sans une série de lamentables mésaventures.

D’abord son second, Courson, eut le malheur de perdre deux esclaves, « lesquels, malgré que quatre gens de son équipage fussent couchés avec eux, eurent la finesse et la ruze, quoyque bien enchainés, de se débarrasser et de faire un trou au mur » par lequel ils se sauvèrent. On se mit en campagne à leur poursuite ; on n’en rattrapa qu’un, retombé aux mains d’un chef du pays, qui le rendit contre une rançon de 32 barres. Le second, on l’apprit par la suite, arrêté par d’autres noirs, fut revendu au capitaine d’un bâtiment de Bordeaux.

La nuit du 3 septembre, ç’avait été une autre fuite : le capitaine souffrant d’une forte fièvre, le chirurgien l’oblige à se coucher. Il s’y décide, « après avoir fait une petite remontrance à l’équipage d’avoir à bien veiller, »… et à minuit, on l’avertit que deux des plus beaux nègres, « malgré qu’ils étaient bien enchaînés, eurent le secret de sortir de l’entrepont dudit senault, et de passer par la petite écoutille de l’avant, après quoy ils prirent le canot avec tant d’adresse et de subtilité que personne du bord ne s’en aperçut ».

Le capitaine fait tirer trois coups de canon pour donner l’alarme à terre, dans le vague espoir qu’on arrêtera les fugitifs, mais il n’en reçut depuis aucune nouvelle, malgré les recherches les plus actives.

Quant à son canot, il sut qu’on l’avait vu échoué « dans une ance chez un seigneur nègre », à six lieues de là. Malgré sa fièvre, il descend à terre avec un pratique du pays, va « chez ce seigneur-là », qui consent à lui rendre l’embarcation moyennant le paiement de 600 barres. Après de longues négociations, le nègre abaisse ce chiffre à 200, mais Maginel le trouve encore trop élevé, et le « quitte là ».

Etant près de l’endroit où Gourson tient son « magasin », il s’y rend. Il espère obtenir justice pour son canot et ses deux fugitifs, d’un chef qu’il appelle « le Grand Roy », ni plus ni moins que s’il se fût agi de Louis XIV. « Ledit Roy me fit faire réponce qu’il n’avoit point de justice à me rendre, et qu’il estoit sy malade que moy ce qui l’empechoit de venir me voire, qu’il avoit cinq captifs à me vendre. »

Le « magasin » de Courson est l’objet de la convoitise des gens du pays ; Maginel confesse avoir trouvé son second entouré « d’une trentaine de voleurs », qui ont été jusqu’à le souffleter, menaçant de le tuer, avec l’écrivain qui l’accompagne. Il est plus prudent d’aller ailleurs établir son comptoir; mais au moment de déménager les marchandises, ces gens s’y opposent si énergiquement qu’il faut les leur laisser entre les mains.

Plus tard, le canot fut rendu par des courtiers, contre 32 barres : ce n’était pas 600, mais il n’en fallait pas moins payer pour rentrer en possession de son bien.

Le 17 du même mois, l’alerte fut autrement chaude. Les « captifs estans forts et robustes, quoy que enchaînés et enferrez de deux en deux », se débarrassent sournoisement de leurs fers; à huit heures du matin, après que le chirurgien vient de passer la visite habituelle, ils montent brusquement derrière lui, envahissent le pont, se saisissent de tout ce qui leur tombe sous la main, « tant morseaux de bois que poulies et autres vieux fermands ». Ils se jettent sur les officiers et l’équipage, s’emparent de plusieurs haches nouvellement aiguisées pour aller faire du bois, en donnent sur la tête du chirurgien qui, « sans une poulie qui Iuy para une partie du cout, luy auroit coupé la tette en deux, de mesme qu’au cuisinier ». Ils s’acharnent sur les blancs affaiblis par la fièvre. « Le nommé Laurent Fleury Crépain et le petit Glason, qui estoit alors dans la pirogue le long du bord, furent coupez à cout d’ache par les dits nègres qui sautèrent dans la pirogue où ledit Crépain fut mort sur-le-champ, et le petit Glason fut remis à bord extrêmement blesséz. » Les révoltes s’efforcent de couper les câbles des ancres. Il faut se mettre en défense.« Le carnage et révolte desdits nègres fut si terrible que, ne pouvant se rendre maîtres des blancs, ils se seroient tuez les uns les autres et plusieurs se jettèrent à la mer », malgré les précautions et les ménagements pris pour les conserver, car la denrée est précieuse et vaut qu’on la sauvegarde. « On fut contraint de faire main basse sur lesdits nègres quoy qu’ayant tollérez tout ce qu’on pouvoit pour tâcher d’apaiser cette révolte, ce qu’il ne fut point possible sans prendre des armes et de faire feu sur eux, ce qui les épouvanta. » Beaucoup se jettent à l’eau ; la chaloupe d’un négrier mouillé dans le voisinage aide à en repêcher quelques-uns. Les captifs sont enferrés à nouveau, et plus étroitement, des pieds et des mains. Le résultat de la bagarre se chiffre par deux blancs tués, deux qui se sont noyés en se jetant à l’eau par peur des coups, et cinq à six blessés ; de l’autre côté, par treize nègres tués ou noyés, et plusieurs dangereusement blessés, « l’un le bras cassez, l’autre plusieurs cout de coutelat de sur la tette, grande partie estropiez… de sorte que de 78 captifs qu’il y avoit à bord avant la révolte bien portans, il ne s’en est conservé et trouvé après ladite révolte que 65 ; qu’il est en outre mort de maladie deux nègres, de manière qu’il n’en restoit plus que 63 des deux sexes, grands et petits ». L’un des révoltés, évadé, fut racheté moyennant 26 barres (une pièce de bass bleu valant 6 barres ; une pièce cheeks, 8 barres; une demi-ancre d’eau-de-vie, 4 barres; un baril de poudre, 4 barres ; 36 couteaux, 2 barres ; 4 bouteilles d’eau-de-vie, 1 barre).

La paix rétablie à bord du Samuel-Marie, le capitaine recommence sa traite.

Sur ces entrefaites, « le Grand Roy vint à mourir. Cela fit une révolution dans le pays, que tous ces misérables nègres ne faisoient que courir pour piller et voiler partout où ils pourvoit attrapez, et entre eux-même ». Pendant six jours et six nuits consécutifs, Maginel, avec six hommes de son équipage, doit monter la garde au magasin qu’il a installé à la côte, pour défendre ses marchandises qu’on cherche à lui voler. La situation se prolongeant, il décide de les rembarquer dans sa chaloupe : pour y réussir, il doit prier, menacer, promettre d’en envoyer d’autres, et payer encore une ancre d’eau-de-vie et deux boucauts de denrées.

II mène sa chaloupe à deux lieues de là, et, le 1er octobre, à trois heures du matin, mouille le grappin devant le territoire du « seigneur Augustin ». Une pirogue vient à lui : « Je chargeai quatre fusils moy-même pour la faire parler, ce qui fut impossible. Je restai à faire le quart jusqu’au jour ; la pirogue est disparut à 7 heures du matin. »

Confiant la chaloupe à Courson, le capitaine descend à terre voir le « seigneur Augustin » qui lui a promis de venir à bord du senault échanger des esclaves contre des marchandises. A son retour, il trouve Courson et ses six hommes « les mains amarrées derrière le dos » ; ils se sont laissé surprendre par une bande de nègres qui ont pillé et emmené les marchandises à trois lieues de là. « Le sieur Maginel fit tous ses efforts pour ravoir les dittes marchandises, ce qui ne fut pas possible ; il s’exposa parmy une bande de vollers qui estoit armez des aches, des armes, pistolet et sabres ; il resta un jour et demy parmy eux. Voyant qu’il ne pouvoit rien avoir, il s’en retourna dans sa chaloupe. »

Entre temps, six captifs sont morts, et une négresse a été échangée avec un autre capitaine de négrier, Souchay, contre un lot de marchandises propres à réassortir la cargaison de troc du Samuel-Marie.

Au cours de la révolte, les nègres ont réussi à couper les câbles de trois ancres, si bien qu’il ne reste plus que deux petites ancres de toue ; on s’en sert pour draguer le fonds, et l’on repêche une des ancres perdues. Mais J.-B. Maginel s’en trouve insuffisamment muni pour aller vers la Côte d’Or, où il espère trafiquer plus avantageusement. Il s’en est rendu compte la nuit du 13 au 14 octobre, où un ouragan a failli lui causer de graves avaries.

Noa loin de là, la Béhinniêre, une goélette de Nantes, capitaine Michel de Kervenny, se livrait également à la traite des noirs. Maginel s’entend avec le second, nommé Macnamara, gérant de la cargaison de ce navire, pour réunir en un stock toutes leurs marchandises, et opérer en commun. Dans l’état des choses, un tel contrat de société ne peut qu’être profitable à ses armateurs, dont les intérêts sont fort compromis. Maginel et Macnamara signent leur traité le 4 novembre. Mais le Samuel-Marie n’étant pas propre au voyage à la Côte d’Or, Maginel en confie le commandement à Courson, auquel il donne toutes les instructions nécessaires, avec l’ordre d’attendre son retour; il ignore ce que durera son absence, six semaines, deux mois peut-être. Le 22 novembre, il quitte son bord et passe sur la Béhinniêre pour aller à la Côte d’Or, « avec mille protestations [tant] de messieurs les officiers que de l’équipage, me promettant qu’il auroit tout le soin possible du navire et des nègres ».

A son retour, il ne trouve plus le Samuel-Marie: il le cherche en vain du cap de Monte aux îles Bananes. Le seul parti à prendre pour vendre au lieu de sa destination les 17 nègres et demi qui lui reviennent pour sa part dans la traite commune, est de passer au Bourg-Saint-Pierre de la Martinique sur la Béhinniêre.

La goélette mouille à la rade de ce port le 28 mai 1751. Le premier navire qu’y aperçoit Maginel est le Samuel-Marie. Il en trouve l’équipage réduit à dix-neuf hommes : quatre ont déserté, le reste est mort de maladie. Courson a vendu les marchandises de la cargaison et celles de pacotille sans en opérer la distinction, sans retirer les reçus des mains des acheteurs, sans même prendre les précautions les plus indiquées pour les empêcher de se gâter. Sa déclaration à l’Amirauté est entachée de mensonges et il a gravement contrevenu à l’Ordonnance de la Marine, en n’attendant pas son capitaine le temps de trois mois, ainsi qu’il est prescrit.

La déclaration de Courson, dont nous avons eu sous les yeux l’original, est en effet fort peu claire et souvent contradictoire.

Il explique qu’après le départ du capitaine il continua sa traite dans la rivière de Cerbera, jusqu’à ce qu’un navire anglais de la Compagnie le contraignît à la cesser, le 2 décembre 1750, menaçant de le couler s’il n’appareillait pas sous trois jours. Un vaisseau du Roi d’Angleterre appuyait ces démonstrations, qu’accentua à coups de canon un navire marchand de Bristol, le Triton, armé de huit pièces de canon. Il fallut bien obtempérer. Courson cingla vers les îles Bananes, où il arriva le 6 décembre. Il aurait attendu Maginel pendant quarante-cinq jours, au cours desquels il traita de 14 captifs, «pour ne pas perdre son temps… de sorte que sa traite se seroit montée à 115 noirs tant grands que petits, mâles et femelles, pour le compte de la cargaison ; qu’en outre ledit sieur Maginel auroit envoyé à bord dudit lieu de Cerbera avant de s’embarquer dans ladite goélette (la Béhinniêre), 7 noirs, sans qu’il ait sçu s’ils estoient de la cargaison ou de pacotille ».

Courson comptait continuer encore quelque temps lorsque survint un navire anglais, une frégate du Roi d’Angleterre, dit-il en un endroit, et en un autre le Triton, qui, le 2 janvier 1751, l’obligea à déguerpir à coups de canon. Les boulets passèrent entre les mâts du senault. Un senault de Nantes, la Marguerite, capitaine Gervaizeaux, fut maltraité de même ; « de sorte que les Anglois font un tort considérable à ses armateurs ».

Après une traversée exempte de « fâcheuses rencontres », et favorisée par le temps, il avait gagné le 27 février la rade du Bourg-Saint-Pierre, où il ne put mouiller définitivement que le 2 mars. A ce moment, il ne lui restait plus que 59 captifs.

Le 2 juin 1751, J.-B. Maginel reprit sans opposition le commandement de son navire. Un dernier procès-verbal, daté du 7 juillet, porte qu’il traita « toujours à l’amiable » avec Courson, pour « tâcher d’en tirer quelque chose, et qu’il fit son retour en France pour le remaitre entre les mains de Messieurs les Armateurs dudit s’naux, pour en faire telle qu’il jugerez à propos ». Le Samuel-Marie entra au port de Dunkerque en août. L’armateur Rutlidge « jugea à propos » d’entamer un procès contre Maginel et Courson. Ce dernier s’étant évadé avant le départ de la Martinique, Rutlidge affirma qu’il n’avait pu y parvenir que grâce à la connivence de son capitaine. Il fut prouvé au contraire que Maginel l’avait fait arrêter et emprisonner au Havre, d’où il fut transféré à la prison de Dunkerque. Il y resta jusqu’en 1764.

Le capitaine avait été complètement innocenté. Plusieurs sentences furent rendues contre Rutlidge et ses cointéressés, de sorte que les frais du procès leur incombèrent. Ils perdirent en outre de 20 à 30% de leur mise dans l’opération, soit environ 50000 livres. Maginel gagnait son procès, mais perdait toute sa pacotille (Arch. Mar. Dunk., B2, cart. 12).

Telle est l’histoire vraie du Comte de Toulouse et du Samuel-Marie. Elle nous dévoile un coin pittoresque des mœurs maritimes dans la première moitié du 18e siècle. Elle nous prouve que le sort des négriers ne fut pas toujours enviable ; des générations sensibles ont trempé de larmes les pages de « la Case de l’Oncle Tom », et sans doute avaient-elles raison, en morale sinon en droit économique, si bien qu’il n’en reste plus à verser sur l’existence de ces équipages soumis d’une part à tous les dangers d’une navigation périlleuse, dont le confort des modernes transatlantiques ne peut donner la moindre idée ; et d’autre part attaqués par la fièvre et les voleurs de toutes sortes dont leurs marchandises de troc excitaient la cupidité, sans compter les mutineries des captifs et les violences des Anglais, qui piétinaient avec sérénité les règles les plus élémentaires du droit international, sitôt leurs intérêts en jeu.

Pour toutes ces causes, le commerce du « bois d’ébène » ne semble pas avoir été aussi rémunérateur qu’on s’est plu à le dire. Le passage du Mémoire du commissaire des guerres Sergent, que nous avons cité plus haut, paraît rigoureusement exact. Ce négoce, peu paisible, ne donna que des bénéfices très aléatoires, et nous avons pu constater qu’à Dunkerque, où l’on fit cependant de forts armements pour les colonies d’Amérique, les armateurs ne le pratiquèrent jamais bien activement. Dès avant la Révolution, ils l’avaient à peu près complètement abandonné.

- Disponible sur Westhoekpedia : Dunkerque et la traite des Noirs au XVIIIe siècle par Louis Lemaire.

- Lire également : Dunkerque, port négrier au XVIIIe siècle par Agathe Leyssens