Une histoire d’Hondschoote par Alphonse Deblock et Nestor Siroen

En 1905, Alphonse Deblock et Nestor Siroen, employés à la mairie d’Hondschoote participent au concours organisé par la Société dunkerquoise pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts. Il s’agit de fournir une étude aussi complète et sérieuse que possible sur l’histoire d’une commune de la Flandre maritime. L’oeuvre de nos deux historiens amateurs sera récompensée d’une simple médaille d’argent. Emile Bouchet, vice-président de la Société dunkerquoise, dans un compte-rendu, louera les bonnes intentions des deux auteurs, reconnaissant la qualité de leur présentation et la production d’archives et de listes très utiles (fonctionnaires, curés, morts sous les drapeaux, etc.). Les reproches portent plus sur la forme du travail fourni. La première partie, qui est une desciption détaillée de la ville d’Hondschoote au début du XXe siècle, relève plus du guide touristique que de l’étude historique. La seconde partie – établie sous la forme d’annales – manque certes d’unité et de liant narratif, mais de notre point de vue, fourmille d’anecdotes qui satisferont les passionnés d’histoire locale. On pourrait également regretter que certains faits sont survolés trop rapidement ou absents de l’étude comme la période des troubles religieux ou de la Révolution française. Mais, dans la dernière partie de l’ouvrage, le lecteur retrouvera pêle-mêle tous les faits et informations à qui on n’a pu assigner une place dans la chronologie mais qui enrichissent encore plus nos connaissances historiques sur Hondschoote.

Cette histoire de la ville d’Hondschoote reste donc de nos jours une référence à côté de l’histoire publiée en 1884 par Henri Vanstenberghe et celle plus récente publiée par un collectif d’historiens à l’occasion du centenaire de la bataille d’Hondschoote de 1793.

Nous sommes donc heureux de vous proposer cette version numérique. Très bonne lecture.

AVANT-PROPOS

L’idée de publier un petit ouvrage qui contînt les renseignements nécessaires pour faire connaître, d’une manière aussi complète que possible et concise à la fois, notre histoire locale, nous vint lorsque nous eûmes remarqué combien les annales historiques lisibles dans le vestibule de l’hôtel de ville d’Hondschoote, offraient d’intérêt au public, et particulièrement aux touristes.

Nous ne présentons pas au lecteur une œuvre d’érudition. Non, certes. Loin de nous cette prétention. Nous ne nous permettons de livrer à la publicité qu’un modeste travail de vulgarisation qu’on aura souvent, nous en sommes persuadés, l’occasion de consulter avec fruit.

Nous avons divisé notre livre en trois parties. La première, dans une esquisse sommaire, nous montre la ville telle qu’elle est aujourd’hui. Un rapide coup d’œil en arrière nous fait voir en même temps ce qu’elle fut jadis. Suit une notice historique et descriptive de ses monuments.

La deuxième partie comprend l’histoire proprement dite de la commune, exposée dans un ordre rigoureusement chronologique. La forme sous laquelle, ici, les faits sont présentés, ne prête pas aux développements littéraires savants et peut paraître en conséquence manquer d’élégance. Nous répétons que nous avons adopté cette structure spéciale afin de condenser le plus possible les faits, ce qui nous a obligé de sacrifier l’agréable à l’utile.

Dans la troisième partie figurent tous les sujets dont l’insertion dans les Annales ne nous aurait pas semblé rationnelle ou dont l’importance réclame un chapitre à part.

A la fin, nous avons placé une table des matières facile à consulter, qui indique la page ou l’année à laquelle on doit se reporter pour être renseigné sur un objet désigné.

Nous nous estimerions suffisamment récompensés de nos efforts si nous avions réussi à intéresser le public. Si, en effet, notre ouvrage reçoit bon accueil, nous aurons la légitime satisfaction d’avoir fait besogne utile, cela nous suffît.

PREMIÈRE PARTIE : HONDSCHOOTE AUJOURD’HUI

APERÇU GÉNÉRAL

Hondschoote est une jolie et paisible petite ville, bien bâtie, de 3.365 habitants, située dans l’arrondissement de Dunkerque, département du Nord, qui faisait partie de l’ancienne Flandre maritime. Elle est le chef-lieu de canton le plus septentrional de France.

Hondschoote se trouve à 1.200 mètres de la frontière belge, à 15km de la mer, à 19 km de Dunkerque, à 78 km de Lille et à 272 km de Paris.

Son territoire, qui figure assez exactement un rectangle au périmètre plus ou moins zigzagant ou sinueux, a une superficie de 2.473 hectares. Sa plus grande longueur, prise à vol d’oiseau, mesure 10 km et sa plus petite largeur, 2 km.

Le pays est plat et peu couvert, essentiellement agricole, riche et fertile.

– Poste aux lettres. Bureaux télégraphique et téléphonique.

– Chemins de fer : d’Hondschoote à Hazebrouck avec embranchement sur Bergues, et d’Hondschoote à Bray-Dunes-plage.

– Canal navigable communiquant avec le canal de la Basse-Colme.

– Industrie peu active. Brasseries, fours à chaux, meunerie, fabrication du lin, fabrique de savon mou et fabrique de carton.

– Commerce par contre important en produits de l’agriculture surtout, d’engrais, d’amendements, de matériaux de construction, etc.

– Marché : tous les vendredis. Foire : le vendredi après la Pentecôte, pour porcs ; le premier vendredi des mois d’avril, mai, octobre, novembre, pour bestiaux.

– Kermesse le deuxième dimanche de juillet, pendant cinq jours.

– Le canton d’Hondschoote comprend huit communes : Bambecque, Ghyvelde, Hondschoote, Killem, Les Moëres, Oost-Cappel, Rexpoëde et Warhem.

Il a une population de 12.000 habitants pour une superficie de 12.860 hectares.

Hondschoote était, il y a quelques siècles, une ville florissante. Au XVIe siècle sa population était évaluée à 28.000 âmes. Cette situation prospère était due à sa remarquable industrie. Hondschoote était, en effet, à ladite époque, célèbre par ses fabriques d’étoffe de laine (saye), dont le nombre s’élevait à 3.024 en l’année 1581. Ses produits s’expédiaient jusqu’aux confins de l’Europe.

Malheureusement cette prospérité ne dura pas. La décadence était complète vers le milieu du XVIIe siècle. Les guerres, les incendies, les troubles incessants de la Réforme furent la cause de cette ruine.

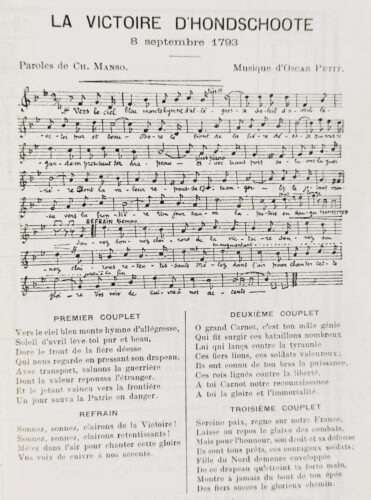

Le nom d’Hondschoote est passé à la postérité par la brillante victoire qu’y remportèrent, le 8 septembre 1793, sur l’armée des coalisés, les troupes françaises commandées par le général Houchard.

MONUMENTS ET CURIOSITÉS

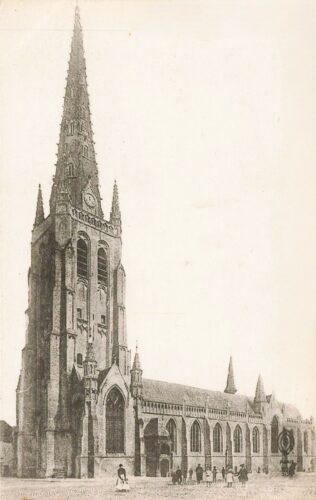

Tour

La tour porte dans l’un de ses piliers la date de 1513. Elle est construite en briques blanches du pays et surmontée d’une flèche octogonale percée à jour dont les arêtes sont ornées de crosses végétales. La partie carrée se termine par une galerie portant quatre clochetons disposés aux angles et offrant des diminutifs de la grande tour. A l’intérieur se trouvent quatre cloches qui y ont été placées en 1888. On y voit aussi encore la charpente métallique de l’ancien carillon, lequel a été détruit pendant la Révolution.

L’édifice a une hauteur totale de 80 mètres. La tour peut se voir à une grande distance. Elle est connue dans le pays sous le nom de « Witte torre » (Tour blanche).

Eglise

L’église, dédiée à saint Vaast, est une construction d’architecture gothique qui date du commencement du XVIIe siècle. Elle est, comme la tour, avec laquelle elle fait corps, bâtie en briques blanches. Elle a trois nefs et un transept formant une croix. Un petit clocher à flèche couverte d’ardoises est placé au point central du transept. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous apprenons que le Conseil municipal a décidé le rétablissement de la galerie qui ornait autrefois l’église. L’édifice était en effet couronné d’une balustrade en arcades qui fut démolie en 1828.

Autels. — L’église possède sept autels dont quatre à retable :

Autel Saint-Vaast. — Occupe l’emplacement principal. Sculpture à la moderne.

Autel de la Sainte-Vierge. — Se trouve dans la chapelle du bas côté de gauche. Sculpture en bois tendre, style Louis XV, à colonnes et chapiteaux corinthiens. Le sujet principal du retable représente saint Dominique recevant le scapulaire. A côté, statues d’évêques sculptées.

Autel des Ames. — Se trouve dans la chapelle du bas côté de droite. Même genre de travail que celui de l’autel précédent auquel il fait pendant. Le sujet principal du retable est un tableau peint sur panneaux de chêne, représentant la descente du Saint-Esprit au milieu des Apôtres. Ce tableau est signé : Geslenus Vroilynck, 1612. De chaque côté de l’autel se voit une statue sculptée représentant l’une saint Crépin, patron des cordonniers, l’autre saint Séverin, patron des tisserands.

Autel de Notre-Dame de Douleur. — Situé dans le transept nord. Ouvrage de style Louis XIV et Louis XV. Le sujet principal du retable représente le Christ mort, étendu sur les genoux de sa mère. A côté, des statues dé saintes dont l’une représente sainte Apolline, et l’autre sainte Isberge tenant une anguille. La statue de sainte Isberge se trouvait anciennement dans l’église du couvent des Pénitentes. On vient invoquer sainte Isberge contre les écrouelles et les maladies de la peau. On célébrait autrefois une neuvaine qui attirait un grand nombre de pèlerins. Ceux-ci apportaient des anguilles vivantes qu’ils offraient à la sainte, aux pieds de laquelle était placée une cuve qui recueillait les offrandes.

Autel du Sacré-Cœur de Jésus. — Autel d’installation récente, situé dans le même transept que le précédent.

Autel de la Sainte-Famille. — Placé dans le transept opposé. Également installé il n’y a pas longtemps.

Autel Saint-Sébastien. — Placé à côté du précédent. Sculpté en style Louis XIV. Sur le haut du retable se voient les armoiries de la société de Saint-Sébastien. Le fond est un tableau représentant Notre-Dame du Perpétuel Secours. Un autre tableau occupait autrefois le retable. Il était peint sur bois et représentait le martyre de saint Sébastien. En dégradation complète, il fut remplacé par celui qui s’y voit actuellement.

Chaire. — Elle est de 1755. Cette date se trouve sur un écusson que tient un ange placé au-dessus du pilier de la rampe. Sculpture en bois de chêne, style Louis XV. La cuve est composée de cinq panneaux représentant le Sauveur du monde et les quatre évangélistes : saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Entre chaque panneau se trouvent des statues symboliques qui représentent : 1° la Force divine, sous l’emblème d’un enfant vêtu d’une peau de lion, tenant entre ses mains une colonne ; 2° le Décalogue ou loi de Dieu, sous l’emblème d’un enfant tenant entre ses mains les tables de Moïse ; 3° la Rédemption ou le péché d’Adam, sous l’emblème figuratif d’un enfant écrasant le serpent ; 4° le Châtiment céleste sous l’emblème d’un enfant tenant un glaive enflammé. En haut, faisant partie de l’abat-voix, se tient un ange présentant les armoiries de la maison Coppens. (La chaire est un don du seigneur de ce nom). Sur la colonne de soutien, entre la cuve et l’abat-voix, on voit, sculpté en relief, le buste de saint Vaast. Au pied de la chaire, sous la cuve, se trouve saint Jean-Baptiste avec l’agneau, en bois sculpté.

Buffet d’orgues. — Sculpture en bois de chêne. Le positif est en style Renaissance. L’appui de la tribune est à jour et ornementé dans le style Louis XV. Il est composé de six panneaux dont quatre portant des trophées de musique, et deux garnis de médaillons représentant l’un sainte Cécile, patronne des musiciens, et l’autre le prophète David.

Banc de communion. — Il est de 1746. Sculpture en bois de chêne ; style Louis XV. Il est composé de six panneaux ornementés à jour. Les panneaux sont encadrés par des médaillons sculptés en relief, au nombre de huit, offrant les sujets suivants : 1° l’arche d’alliance ; 2° le cimier céleste ; 3° le puits d’eau vivante ; 4° le sacrifice d’Abraham ; 5° l’agneau de Dieu ; 6° les pains de proposition ; 7° l’autel des parfums ; 8° la manne dans le désert. Sur le montant du milieu, est sculpté le Saint-Sacrement.

Stalles. — Sculpture en bois de chêne ; même style que le banc de communion. Des dessins variés et sculptés à jour ornent les panneaux.

Boiseries. — Les boiseries qui entourent l’église sont en bois de chêne sculpté, légèrement ornementé dans le style Louis XV. Huit confessionnaux, dans le même style, sont surmontés de médaillons représentant: 1° le bon Pasteur ; 2° la Magdeleine ; 3° David recevant le fléau de Dieu ; 4° Jésus guérissant les lépreux ; 5° Jésus et la Samaritaine ; 6° l’enfant prodigue ; 7° David pénitent ; 8° saint Pierre.

Tableaux. — L’église possède plusieurs tableaux. On y voit entre autres, dans le transept nord, un tableau peint sur toile qui fut donné à l’église d’Hondschoote par le Gouvernement sur la demande de Lamartine. Il est signé : H. Decaisne, 1838. Il représente la Mère de Dieu méditant la douleur et la joie qu’elle éprouvera un jour. A la gauche, des anges représentent l’harmonie céleste ; à la droite d’autres anges représentent les tourments et la douleur.

Verrières. — L’église est pourvue de plusieurs verrières peintes, très décoratives. Celles qui sont dans l’abside derrière le maître-autel, ont été placées en 1861. Elles offrent l’histoire scénique de la vie de saint Vaast, patron de l’église d’Hondschoote. Celles qui se trouvent dans les transepts ainsi que celles que l’on voit près de l’entrée de l’église, côté de la grand’place, ont été placées plus récemment. On y voit aussi des vitraux qui, bien qu’incolores, attirent l’attention par l’élégance et Ia variété des dessins qu’ils figurent. La majeure partie des fenêtres est toutefois à petites vitres carrées en verre incolore.

Carrelage. — Le carrelage est un travail moderne qui a fait disparaître les dalles armoriées qui se trouvaient autrefois dans l’église et indiquaient l’emplacement des sépultures de personnes notables. Il existe encore cependant, mais en très petit nombre, des dalles portant des épitaphes.

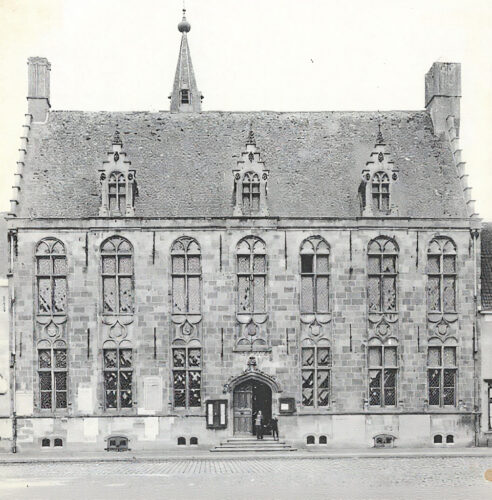

Hôtel de ville

L’hôtel de ville date de 1558. Cette date est visible dans une pierre du milieu de la corniche. Dans une salle de l’édifice, à l’étage, on peut lire sur l’une des poutres historiées qui s’y trouvent, la date de 1556. Le monument est de style ogival. Il est construit en grès et pierre blanche. Sept baies en plein cintre offrant deux rangées de fenêtres séparées par des meneaux et coupées au milieu par des cartouches renfermant des armoiries, en ornent la façade. Les armes figurées dans ces cartouches sont celles de : 1° la ville d’Hondschoote ; 2° la seigneurie d’Hondschoote ; 3° la Prévôté ; 4° la maison de Hornes ; 5° la maison Coppens ; 6° la société saint Sébastien ; 7° la maison des Trinitaires.

Les deux pignons du bâtiment sont élevés et garnis de pas de moineaux. Un petit clocher est attenant à l’arrière. La porte d’entrée offre un arc surbaissé avec des crosses végétales. Elle s’ouvre sur le vestibule, salle spacieuse où l’on peut lire l’histoire d’Hondschoote résumée sur des panneaux en bois fixés au mur. Au-dessus de l’entrée de la salle de la justice de paix, on voit une jolie statuette ancienne représentant la Justice les yeux bandés et tenant en mains le glaive et la balance symboliques.

Tableaux. — Le vestibule est encore orné de plusieurs tableaux peints sur toile que l’on a retrouvés dans les greniers et dont on ignore la provenance. Ils paraissent remonter au commencement du XVIIe siècle. Ils représentent, en des costumes conventionnels, les sujets historiques suivants : Pauline, Porcia la captive victorieuse, Zénobie, la Judith française, Jeanne d’Arc, Jocaste, De Bora, Monime, Lucrèce.

La salle de réception et des délibérations du Conseil municipal, au rez-de-chaussée également, renferme d’autres tableaux très précieux, dont l’un est un portrait en pied du baron Jacques-Josse Coppens, seigneur d’Hondschoote, qui succéda à la famille des Hornes, en 1749.

Les autres sont des souvenirs de la victoire d’Hondschoote (1793) :

1° Un tableau à l’huile signé : A. Bellangé, 1840, donné en 1852 à la ville par le Ministère de l’intérieur, d’après la demande faite en 1839 par M. Lamartine, député. Il représente le principal théâtre du combat, lors de l’effort de Houchard et des représentants contre les troupes autriciennes de Walmoden. Ce tableau est la copie de celui qui se trouve au musée de Versailles. Au palais des Beaux-Arts, à Lille, on peut voir aussi un autre tableau de la bataille d’Hondschoote.

2° Un tableau signé : E. de Boislecomte, 1901, acheté par la ville en 1902. Il fait pendant au précédent. Il représente le général Houchard devant le tribunal révolutionnaire. On sait que le vainqueur d’Hondschoote fut accusé d’avoir négligé de poursuivre les assiégeants de Dunkerque (obligés de fuir à la suite de l’affaire d’Hondschoote) qui échappèrent ainsi à un anéantissement certain, et d’avoir eu des alliances avec l’étranger. Au cours de sa comparution devant ses juges, il y eut une scène émouvante. Le président Dumas ou l’accusateur public Fouquier-Tinville lui jeta ces mots violents : « Vous êtes un lâche ! » Le général, bondissant sous l’injure, déchira ses vêtements et s’écria en présentant sa poitrine couverte de cicatrices : « Citoyens jurés, lisez ma réponse, c’est là qu’elle est écrite. » La colère lui fit verser des larmes et le rendit inconscient de ce qui ce passait autour de lui. Jusqu’au moment où il monta à l’échafaud on ne put tirer de lui d’autres paroles que celles-ci : « Le misérable ! il m’a traité de lâche ! »

3° Une gravure plus modeste montre une autre phase de la bataille d’Hondschoote. Elle rappelle l’héroïque intervention de l’intrépide Vandamme, enfant de Cassel, le futur général, alors encore colonel, et de Leclerc. Les gendarmes passent, qui à pied, qui à cheval, qui en barque, la large inondation de la Becque. Ils combattent au milieu de l’eau et s’emparent d’une redoute défendue par les Anglais.

Archives. — Les archives sont déposées au secrétariat. Elles sont nombreuses et importantes. Le classement qui en avait été maintes fois résolu ne fut entrepris définitivement et mené méthodiquement qu’en 1873, par M. Decleene, employé des Archives départementales, qui en rédigea l’inventaire sous la direction de M. l’abbé Dehaisnes, archiviste. L’inventaire s’arrête à l’année 1790. Les documents conservés sont écrits en flamand, en latin ou en français. Ils ne remontent guère, sauf quelques exceptions, plus haut que le XVIe siècle. La perte des pièces antérieures à cette époque est attribuée aux désastres dont la ville a souffert : incendies, ravages par les troupes, etc. Les mêmes fléaux qui sont réapparus postérieurement à cette époque, semblent avoir épargné les archives. Le plus ancien document qui s’y trouve est de 1285. Il est écrit en latin sur parchemin portant un petit scel. Il concerne une réunion de supérieurs ecclésiastiques tenue dans le but de terminer un différend existant entre les religieux et les curés de la paroisse d’Hondschoote relativement aux oblations et à la possession des dîmes. Ce qui offre le plus d’intérêt et le plus d’importance dans ces archives, ce sont les pièces qui concernent l’industrie et le commerce des sayes. La fabrication de ces étoffes de laine à Hondschoote avait été, en 1373, l’objet d’un privilège octroyé par le comte de Flandre, Louis de Male. L’original, écrit en flamand, est encore aujourd’hui conservé (Voir la traduction à l’année 1373 des Annales ci-après). Les fabricants avaient été, en effet, autorisés par cette charte à marquer et à plomber leurs étoffes d’un scel portant d’un côté les armes du comte et de l’autre celles de la ville. Le but de cette faveur était de protéger et d’encourager leur industrie. Les archives renferment des registres très volumineux contenant les noms des fabricants de sayes, et, à côté de chaque nom, la marque personnelle que chacun adoptait. Rien n’est, plus curieux à consulter que ces registres ; la forme originale de la plupart des marques qui y sont déposées n’est pas toujours dépourvue d’une certaine élégance.

Statue

Le monument qui se dresse sur la grand’place a été inauguré en 1890. Il est dû au ciseau du statuaire lillois Darcq. Ses dimensions sont peut-être un peu petites proportionnellement à l’étendue de la grand’place. Il perpétue le souvenir de la bataille dont Hondschoote fut le théâtre sanglant en 1793.

La statue est une allégorie. Elle représente la Victoire sous les traits d’une femme qui se tient debout et qui presse contre elle le drapeau qu’elle étreint de la main gauche ; la main droite tient levée en l’air une épée nue qui est prête à frapper l’assaillant imaginaire ; le pied droit est posé sur un mortier.

Le piédestal porte les inscriptions suivantes :

Côté ouest, face à l’hôtel de ville : Victoire d’Hondschoote le 8 septembre 1793. A. Darcq, statuaire ; Ch. Marteau, architecte.

Côté nord, face à l’église : Monsieur Sadi Carnot étant Président de la République, ce monument a été inauguré le 15 juin 1890, en présence de M. Loizillon, commandant le 1er corps d’armée, délégué par M. de Freycinet, Ministre de la Guerre ; M. Vel-Durand, Préfet du Nord ; M. Alfred Outters, Maire d’Hondschoote ; M. Trystram, Vice-Président du Conseil Général ; M. le Général Jung, Gouverneur de Dunkerque.

Côté est : Les armes de la ville.

Côté sud : En 1793, les armées autrichiennes et hollandaises avaient envahi la région du nord de la France ; les Anglais assiégeaient Dunkerque et faisaient le blocus de Bergues. On avait envoyé contre tous ces ennemis, un corps d’armée commandé par Houchard, général en chef qui avait sous ses ordres : les généraux Jourdan, Hédouville, Leclerc, et le colonel Vandamme. Le 8 septembre 1793, l’armée française se conformant aux indications de Lazare Carnot, membre du Comité du Salut public, chargé de l’Administration de la guerre, attaqua, près d’Hondschoote, les Autrichiens et les Hanovriens. Elle remporta sur eux une victoire décisive.. Cette action eut pour effet de délivrer la région, car les Anglais levèrent aussitôt le siège de Dunkerque, et Bergues fut en même temps débloquée.

DEUXIEME PARTIE : ANNALES HISTORIQUES

628. — Hondschoote fait partie de la Morinie. C’est un endroit où se trouvent d’humbles masures habitées, que les eaux des Moëres (moëre, marais), avoisinent. Le pays est entièrement boisé et peu frayé. Le Looweg existe et paraît être antérieur aux voies romaines. Clotaire II, voulant s’opposer aux incursions des pirates saxons qui ravagent les côtes du pays, le constitue en province sous l’administration d’un grand forestier (prince gouverneur). La province, un peu plus tard est appelée Vlaenderen (Flandre). Ce mot paraît venir du saxon (Fléondra-lant, terre des exilés). Il semble avoir été donné au pays par ceux des Saxons cherchant un refuge dans les prairies marécageuses de la Hollande et de la Belgique. Le mot Vlaenderen paraît aussi avoir pour racine vlaen, probablement contracté de vlaeken, vlakten (flaques d’eau, estuaires), il signifierait ainsi estuaires desséchés, polders.

804. — Baudouin Bras de fer reçoit en dot de Charles le Chauve, son beau-père, la Flandre (comprenant Hondschoote) qui est érigée en comté, redevable d’un simple hommage à la couronne de France.

1096. — Guillaume d’Hondschoote, célèbre dans la Flandre à cause de son illustre naissance, suit le comte Robert à la première croisade.

1121. — Une église ayant deux curés, et une haute tour ornée de petites cellules, y existent.

1200. — Hondschoote est baignée au nord par les Moëres qui forment deux lacs dont le niveau est de 2 m. 50 au-dessous de la basse-mer. Ils communiquent à un canal naturel aboutissant à Zuydcoote auquel il sert de port. Une horrible tempête accumule à l’extrémité du canal des masses de sable qui arrêtent l’écoulement des eaux. Les Moëres deviennent ainsi une sorte d’étang pestilentiel.

Winoc d’Hondschoote et Thierry, châtelain de Dixmude, prennent la croix avec le comte Baudouin dans l’église de saint Donat, à Bruges, le mercredi des cendres.

1204. — Gauthier d’Hondschoote fonde à Hondschoote une maison de Trinité pour la rédemption des captifs.

1220. — Gauthier d’Hondschoote, du consentement d’Adelaïs, son épouse, et de Jean, son fils aîné, fait donation et aumône au couvent des Trinitaires qu’avait fondé son père et où celui-ci était inhumé, de sa terre du Vivier.

1222. — Adam, évêque de Thérouanne, confirme la Fondation du couvent d’Hondschoote dit dès lors ; « les Trinitaires du Clair-Vivier ».

1243. — La comtesse Jeanne, fille du comte Baudouin, assistée de son mari, le comte Thomas de Savoie, fait don et aumône aux Trinitaires de 30 bonniers de terre. Elle leur accorde aussi le droit de pêche et de chasse aux Moëres.

1249. — Le pape Innocent IV confirme tous les privilèges des pères Trinitaires d’Hondschoote en les exemptant de la dîme et du vingtième qu’on levait pour la croisade.

1255. — Les Waeteringues existent déjà.

1279. — Hondschoote est sans pauvres, par suite de l’état prospère de ses finances.

1285. — Réunion de supérieurs, tant séculiers que réguliers, tenue à Hondschoote pour terminer un différend qui existait entre les religieux des différents ordres et les curés de la paroisse, relativement aux oblations et à la dîme.

1294. — Gui, comte de Flandre, consent que les religieux Trinitaires de la ville conservent les terres par eux acquises, contrairement à la défense faite par sa mère Marguerite, jadis comtesse de Flandre, et par lui, aux abbayes, maisons de religieux, prêtres, gens non nobles, et autres défensables à la loi, d’acquérir en Flandre, fiefs, rentes, terres, héritages et autres semblables acquêts. ‘

1300. — Les artisans du pays affluent à Hondschoote. Ils y sont attirés par l’appât d’un gain sûr et journalier.

1301. — Galtère acquiert Hondschoote et l’érige en seigneurie. Le nom de la ville est porté par lui et les siens. La seigneurie porte : D’or à un lion de sable lampassé et armé de gueules.

1323. — La ville commence sa renommée par ses manufactures.

1334. —Le roi, Philippe VI de Valois, maintient, en faveur des frères d’Hondschoote, l’exemption de la dîme et du vingtième, levés pour la croisade, et qui leur avait été accordée par le pape en 1249

1373. — Les produits des manufactures sont si parfaits, que la serge d’Hondschoote acquiert une renommée universelle. Elle est recherchée par .toute l’Europe. Outre les étoffes de laine, on y confectionne aussi des toiles, à carreaux blancs et rouges ou bleus, également très renommées. Louis, comte de Flandre, accorde aux habitants la franchise de fabriquer des serges avec scel et plomb à ses armes.

La Charte de Louis de Male

« Nous, Louis, comte de Flandre, duc de Brabant, comte de Nevers, de Rethel, et seigneur de Malines, faisons savoir à tous que nos gens de notre bourg d’Hondschoote, qui sont venus à nous, remontrant que, de temps ancien, il était d’usage dans notre dit bourg, de fabriquer des draps que l’on appelle serges ; au moyen de quoi nos gens ont pu pourvoir à leurs nécessités et gagner leur pain ; mais que, maintenant, le gain est tombé à rien parce que, là et ailleurs dans les environs, on fabrique des serges qui ne sont pas aussi bonnes que dans les temps anciens ; d’où il résulte que les marchands et autres qui en achètent et s’en servent, ont été trompés et le seront encore davantage s’il n’y est porté remède, ainsi qu’ils le disent. Et ils nous ont supplié d’ordonner que l’on y ferait à l’avenir les serges dont il s’agit aussi bonnes en longueur et en largeur qu’elles l’étaient au temps passé ; et, pour que l’on puisse mieux apprécier et connaître que ces serges ont été faites à Hondschoote et que chacun sache ce qu’il achète, ils nous ont demandé que nous voulussions consentir à leur accorder un plomb et un scel pour les dites serges qui se fabriquent dans notre bourg ; à établir des égards et à faire des règlements pour l’avantage des dites draperies. Et afin que nous rendions à leurs désirs, ils se sont engagés à nous donner, ainsi qu’à nos successeurs les comtes de Flandre, deux escalins parisis de chaque pièce de serge qui sera faite et marquée. C’est ainsi que nous accueillons la demande de nos gens de notre dit bourg qui nous ont supplié de leur rendre service pour qu’à l’avenir les dites serges soient fabriquées aussi bonnes et même mieux que dans les temps passés, et pour que les marchands puissent sûrement s’y connaître et être rassurés, nous avons, pour nous, nos héritiers et nos successeurs les comtes de Flandre, consenti et donné, consentons et donnons par ces lettres, le droit de franchise pour les gens de notre bourg susdit afin qu’eux et leurs descendants puissent fabriquer de la serge à poil long et à poil ras; la serge à poil long mesurant dans ses plis trente-six aunes de longueur et sept quarts de largeur, et celle à poil ras, également trente-six aunes de longueur et six quarts et demi de largeur ; et elles seront plombées et scellées, les serges et les draperies confectionnées porteront l’indication de leur valeur, A cet effet, nous avons investi le bailli de Bergues du pouvoir de choisir et nommer, avec le concours de certaines personnes se connaissant en draperies sus-dites, des égards qui seront élus d’année en année. Et ordonnons que toutes les serges soient scellées et plombées par eux, qu’ils fassent des keures et ordonnances, et qu’ils établissent des amendes pour le profit et l’amélioration des draperies, dont, pour nous, nos héritiers et nos successeurs les comtes de Flandre, nous abandonnons le bénéfice puisqu’il nous sera payé de chaque serge qui sera plombée, deux escalins parisis, et de la pièce en proportion qui sera fabriquée, nous et nos successeurs comtes de Flandre auront dix-huit deniers. Et pour que Woutters d’Hondschoote, ses héritiers et ses successeurs, fassent bien leur service et livrent les plombs, les pincettes et tout ce qui est nécessaire au scellage, nous consentons à leur abandonner sur les deux escalins parisis susdits, quatre deniers parisis de chaque pièce qui sera plombée et de la pièce en proportion, pour être retenus perpétuellement et héréditairement par Woutters susnommé, ses héritiers et ses successeurs, possesseurs du fief d’Hondschoote, et un fief par lui seul relevant de nous, nos héritiers et les comtes de Flandre qui succéderont, avec permission de le transmettre par mariage, échange ou vente, moyennant de payer un droit du dixième denier par mutation, droit qui est perçu suivant les coutumes » et l’usage établis pour les autres fiefs situés dans les environs et qui sont tenus communément de nous. Et à ceux qui seront égards et auront la charge d’apposer les plombs et les sceaux sur les serges, nous accordons pour leur peine et afin qu’ils le fassent fidèlement et avec conscience, deux deniers parisis de chaque serge qui sera plombée et de la pièce en proportion, et pour avantager les dites draperies et afin que les serges qui seront importées dans notre dit bourg puissent être connues, nous avons consenti et ordonné, consentons et ordonnons par ces lettres, pour plus grand avantage de notre dit privilège, que les bonnes gens du dehors, des trois plus proches paroisses qui sont, savoir : Killem, Leysele.et Houthem, feront tisser, filer ou rembourrer sous la franchise, de notre dit bourg d’Hondschoote, ou y apporteront ou feront apporter-pour la vente, seront soumises aux égards d’Hondschoote préposés spécialement et seront plombées et scellées en tant qu’elles soient valables, avec le plomb et le même scel que sont plombées et scellées les autres serges que la bonne ville d’Hondschoote fait elle-même fabriquer et vendre. Ils feront les ordonnances et imposeront les amendes nécessaires pour le plus grand avantage et le perfectionnement des dites serges. Les amendes et les droits-seront toujours acquis en entier à nous et à nos successeurs les comtes de Flandre. Et ces concessions de privilèges ont été accordées par nous à perpétuité à nos bons sujets d’Hondschoote aux conditions sus-exprimées et avec la pensée que nous, et nos descendants les comtes de Flandre ne changerons rien aux présentes lettres, mais avec la pensée aussi que le dit Woutters d’Hondschoote ni ses successeurs ne s’arrogeront plus de droits que ceux que nous avons sincèrement consentis et donnés ci-dessus. Nous nous réservons nos droits dans tous autres cas, et, dans tous les cas, tous les autres droits et le privilège de juger les différends qui pourraient résulter d’une fausse interprétation, ayant seuls, nous et nos successeurs les comtes de Flandre, la connaissance d’éclaircir les points douteux avec notre Conseil, le prévôt de Saint-Donat à Bruges, notre chancelier de Flandre, Mgr Philippe de Massieu, le prévôt de Notre-Dame à Bruges, me prévôt de Saint-Pharaïlde de Gand, maître Teestaert de la Woestine, hôtelier de Tournai, Henri Lippin, notre receveur, Maes Krempe et beaucoup d’autres. Et comme nous voulons que nos dits bons sujets de notre bourg y soient tenus à perpétuité, avons clos et scellé ces présentes avec notre grand sceau pendant extérieurement. Donné de notre main à Gand le septième jour de mars dans l’année de Notre Seigneur mil trois cent soixante-treize. Ainsi signé en présence de Monseigneur, son Conseil susnommé et beaucoup d’autres. »

1383. — Les Anglais, faisant invasion en Flandre, s’emparent d’Hondschoote, dépourvue de garnison. Charles VI, cédant aux sollicitations qui lui sont faites, accourt pour les expulser du pays. La ville devient le théâtre de sanglants combats et, dans la lutte meurtrière qui s’engage, est incendiée. L’église et la tour sont détruites.

1384. — Hondschoote passe avec la Flandre dans la Maison de Bourgogne apr le mariage de Marguerite de Flandre avec le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, fils du roi de France, Jean le Bon.

1386. — La tour est relevée.

1389. — Rétablissement de la sonnerie et du carillon.

1400. — Fondation de la Maison des Sœurs-Grises de Saint-François.

1406. — Le cimetière, qui entourait primitivement l’église devient place publique. Il est transféré à l’est de la ville (derrière la rue de Furnes et celle des Pénitentes).

1412. — Le ministre de la Maison des Trinitaires d’Hondschoote, nommé Thierry Varreland, flamand d’origine, est promu à la dignité de ministre général de l’ordre.

1415. — La seigneurie passe dans la famille de Hornes, Arnould de Hornes ayant épousé en l’année 1400 la fille de Gauthier d’Hondschoote, qui venait d’être tué à la bataille d’Azincourt et qui ne laissait pas d’héritier mâle. Les Hornes portent : D’or, à trois corps de gueules, enguichés et virolés d’argent, les embouchures à senestre. L’écu timbré d’un casque d’argent grillé et liseré d’or, assorti de son bourrelet et lambrequins d’or et d’azur. Pour cimier un bonnet d’hermine issant d’une guirlande faite de miroirs de plumes de paon au naturel.

1418. — Le couvent des Pénitentes ou Récollettines est augmenté par Nicolos Bardeloos. La fondation en est ancienne et inconnue.

1430. — Philippe, duc de Bourgogne, concède, moyennant une somme de 8.000 livres parisis, à Jean de Hornes, seigneur d’Hondschoote, le droit de haute, moyenne et basse justice dans la ville.

1477. —Hondschoote passe sous la domination de l’Autriche par le mariage de Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, avec Maximilien d’Autriche.

1488. — Un incendie ravage toute la ville,

1500. — Construction d’une nouvelle halle aux serges. C’est la que les fabricants déposent leurs marques et font plomber et sceller leurs produits. Les drapiers conviennent d’établir sur les serges une taxe destinée à faire chanter tous les jours, en l’église, les heures canonicales. La mesure est prise pour attirer la faveur céleste sue la fabrication des serges qui périclite.

1513. — Construction de la tour.

1517. — Hondschoote est une des villes les plus considérables de la Flandre.

Il s’y fonde vers cette époque une société de rhétorique : de Persetreders fonleynisten (les Fontainistes). Elle est honorée de la protection de Charles-Quint qui lui accorde une médaille de vermeil.

1531. — Charles-Quint octroie aux drapiers une charte pour favoriser leur industrie. Il accorde à la ville une franche foire annuelle, les jeudi, vendredi et samedi après la Pentecôte, et un marché le mardi de chaque semaine pour la vente de toutes sortes de denrées et marchandises, Un marché hebdomadaire, qui a lieu le vendredi, existe déjà.

1537. — Charles-Quint accorde à la ville le droit d’établir une taxe sur les serges. Le produit en doit servir à restaurer la warrande, le marché et les chaussées.

1544. — La ville est autorisée à percevoir, sur ses habitants, une somme de 3.000 florins carolus, dont elle gratifie le chevalier Martin de Hornes, à l’occasion de son mariage et de son avènement à la seigneurie d’Hondschoote.

1544-1546. — La peste envahit la ville. Elle décime la population.

1555. — Après l’abdication de Charles-Quint, Hondschoote passe dans les Etats du roi d’Espagne, Philippe II.

1556-1558. — Construction de l’hôtel de ville, l’ancien étant en ruine.

1558. — La ville est dévastée par les troupes françaises.

1561. — Lettres de Philippe II accordant aux échevins de la ville d’Hondschoote l’autorisation de faire graver un scel aux causes, portant les armes de la ville d’Hondschoote, pour en sceller toutes les sentences, les procurations et autres actes qui se passent devant eux.

1562. — Construction d’une nouvelle halle des drapiers, au nord de la grand’place.

1567. — Le curé Maeseman est assassiné dans l’église par les Gueux, et le vicaire faillit l’être. Hondschoote est, en effet, à l’époque de la Réforme, à cause de la masse d’ouvriers étrangers que le commerce des serges attire, un des foyers ardents qui adoptent et cherchent à propager les idées nouvelles.

1568. — Il y a à Hondschoote 18.000 communiants. La population en est évaluée de 27 à 28.000 âmes.

1576. — Un incendie consume 600 ateliers, ainsi qu’une grande partie de la Prévôté.

1578. — La peste décime de nouveau la ville. Le cimetière devient insuffisant pour recevoir les morts.

1580. — Alexandre Farnèse, duc de Parme, au service de l’Espagne, pardonne à la ville pour la part qu’elle a prise aux troubles religieux en Flandre.

1581 — Il y a à Hondschoote 3.024 fabricants de serge.

1582. — Pillage, incendie et destruction de la ville par les Français. 17 rues et plus de 900 fabriques sont anéanties. La plupart des habitants se sauvent ou meurent de pauvreté et de misère. De plus de 4-000 maisons, il en reste à peine 200.

1584. — Restauration de la halle aux serges qui avait été détruite lors du dernier incendie de la ville. On ne compte plus que 872 fabricants.

1595. — Installation d’un carillon de 11 cloches.

1602. — Les fabricants ne sont plus que 725.

1609. — Leur nombre s’élève à 1.273.

1611. — L’archiduc d’Autriche, Albert, et Isabelle, infante d’Espagne, gouverneurs des Pays-Bas, en vue de parvenir à la reconstruction des habitations de la ville, dont les 4/5 et plus ont été incendiés durant les troubles du pays, autorisent les bailli, échevins et ceurheers, à prescrire des mesures pour forcer les propriétaires d’héritages ruinés à les rebâtir, vendre ou donner pour être réédifiés. Les reconstructions faites l’ont été parfois dans de si tristes conditions, même en paille, que dans les principales rues de la ville, il y a des maisonnettes au toit desquelles on peut facilement mettre le feu avec la main.

1617. — La ville est divisée en deux paroisses à la suite d’un conflit ecclésiastique qui prit naissance en 1594.

1620. — Achèvement des travaux de reconstruction de l’église, qui avait été détruite par le feu ainsi que les autres édifices, lors des nombreux troubles qui éclatèrent vers la fin du XVIe siècle.

1623. — Le baron Wenceslas Coobergher, savant ingénieur, natif d’Anvers, fait procéder au dessèchement du lac des Moëres, dont les eaux stagnantes baignent les terres d’Hondschoote, A cet effet il fait entourer le lac d’une digue de cinq lieues de développement, Il fait ensuite creuser à l’extérieur de cette digne un canal circulaire (Ringslot) dans lequel des moulins déversent les eaux du lac qui s’écoulent vers l’arrière-port de Dunkerque.

1623-1630. — Le commerce et la fabrication des sayes sont à leur apogée.

1626. — Les Récollets établissent leur couvent.

1630. — Il y a à Hondschoote au moins 20.000 communiants, 27 brasseries, 52 ou 53 hôtelleries ou anciens cabarets.

1645. — Hondschoote est de nouveau baigné par les eaux des Moëres, les écluses ayant été ouvertes à Dunkerque par le général espagnol, gouverneur de cette ville, qui espérait par ce moyen pouvoir sauver Dunkerque, assiégé par le prince de Condé. Le village des Moëres, avec sa population, est entièrement englouti par les flots, à la fureur desquels le clocher seul résiste ; on le voit, en effet, encore apparaître au-dessus de l’eau.

1648. — La décadence de l’industrie est complète. On ne trouve plus que 275 fabricants de serges,.

1657. — Pillage, incendie et nouvel anéantissement de la ville par l’armée française. Il ne reste d’elle que son nom.

1664. — Hondschoote est sous la domination française.

1668. — En vertu du traité d’Aix-la-Chapelle, Hondschoote passe définitivement à la France, après avoir appartenu 78 ans à l’Autriche et 113 ans à l’Espagne.

1675. — Louis XIV octroie à la ville quatre foires franches, à tenir les derniers mardis des mois d’avril, juin, août et octobre.

1688. — La ville n’a plus que 2.643 habitants.

1708. — Les Hollandais envahissent Hondschoote et portent le coup de mort à l’industrie manufacturière en incendiant presque complètement la ville. Ils y commettent des actes de cruauté et de barbarie inénarrables.

1709. — Le cimetière, situé à l’est de la ville, est, transféré au nord de l’église et y attenant,

1712. — Toute Fabrication cesse et la cité dans sa grande infortune, vend ses plombs et marchandises à la ville de Bruges.

1716. — La population ne comporte plus que 2.452 âmes dont 3 prêtres séculiers, 30 religieux et 40 religieuses.

1722. — C’est vers cette époque que la pomme de terre fait son apparition à Hondschoote. Elle est introduite en Flandre par Louis De Quid, d’Amsterdam, qui l’apporte à son frère Jean De Quid, jardinier à Warhem.

1746. — Le comte Hérouville commence un nouveau dessèchement des Moëres qui, depuis 1645, étaient restées submergées, malgré la concession qu’en avait faite Louis XIV en faveur de-Colbert et Louvois, à charge par eux d’en poursuivre le dessèchement.

1749. — La seigneurie est acquise par Jacques-Josse Coppens, négociant à Dunkerque, qui fait solennellement son entrée à Hondschoote le 24 août..

La réception du nouveau seigneur.

« Les seigneurie et baronnie d’Hondschoote qui, depuis le temps de Philippe de Bourgogne, en 1400, et même auparavant, appartenaient à la noble maison de Homes, furent vendues, en l’an 1749 par le prince de Hornes, qui habitait Bruxelles, à noble sieur Jacques Josse Coppens, seigneur de Coupigny, Hersin, etc., » conseiller et secrétaire du roi en sa maison et couronne de France, riche négociant, demeurant à Dunkerque, ayant un grand nombre de navires sur la mer, pour la somme de 90.000 florins, et l’on estime qu’avec les charges reposant sur la dite seigneurie, le prix s’élève à 150.000 florins.

Monsieur Coppens, après les publications préalables et les cérémonies usitées en pareil cas, est venu de la façon suivante prendre possession de la seigneurie le 24 août :

1° Les trois confréries de « Saint-Sébastien », » « Sainte-Barbe » et « Sainte-Élisabeth », armées de fusils, arrivèrent sur le marché vers les neuf heures et vinrent chercher Messieurs du Magistrat, puis ils se dirigèrent tous, par la rue de l’Ouest, vers le pont qui sépare la prévôté de la ville d’Hondschoote, et y attendirent l’arrivée du seigneur.

2° Le seigneur, accompagné de quinze voitures et carrosses remplis de seigneurs et de nobles dames de Dunkerque, arriva par le chemin de Looweg et, après avoir atteint le territoire de la Prévôté, non loin du dit pont, il descendit de voiture, ainsi que toute sa compagnie (les voitures et les carrosses prirent alors les devants jusqu’au marché de crainte d’accident) ; alors la grosse cloche et le carillon sonnèrent, puis trois cloches et le carillon (car on avait empêché la sonnerie dans la matinée). Cette sonnerie dura jusqu’à ce que le cortège fût dans l’église.

3° Aussitôt que le seigneur fut arrivé sur le pont, le sieur et maître Jacques Ternynck, conseiller pensionnaire de cette ville, le complimenta au nom du Magistrat ; après lui, contrairement à la règle, le gardien des Récollets, ainsi que deux Trinitaires, au nom do leur supérieur, adressèrent également leur compliment; puis le seigneur entre le (conseiller) pensionnaire et le premier échevin accompagné du Magistrat et de sa suite, vint directement, à pied à l’église, précédé des confréries, qui ne firent, alors aucune décharge.

4° Je soussigné Gyselen, curé, me tins à la porte de l’église avec les trois vicaires et les deux clercs, tous en surplis, sans chape de chœur et sans croix ; je n’avais même pas d’étole, rien que le surplis. Je fis là mon compliment et le clerc me passa le goupillon ; je présentai l’eau bénite au seigneur et j’en jetai sur les autres assistants. Aussitôt l’orgue se fit entendre et nous conduisîmes le seigneur à la place qui lui appartenait. Lorsqu’il fut dans l’église, les confréries firent quelques décharges de mousqueterie et sept petits canons firent des salves en même temps.

5° Dès que le seigneur fut à sa place, j’allai m’habiller, ainsi que les vicaires, et nous commençâmes immédiatement la grand’messe du jour, revêtus des plus beaux ornements blancs, l’église décorée avec le plus de soin possible, les autels garnis et le temple parsemé de verdure. La grand’messe fut chantée à grande musique de notre mieux ; pendant la consécration on sonna les cloches et l’on tira quelques coups de canon et de fusil. La même sonnerie de trois cloches eut lieu après la messe et il fut également tiré quelques coups.»

6° Après la messe, j’ai ôté ma chasuble et mon manipule près de l’autel, et après avoir récité le De proftindis, j’ai présenté l’eau bénite au seigneur et j’en ai jeté sur les autres personnes qui étaient dans le chœur. Je me suis déshabillé et suis sorti seul de la sacristie; j’ai adressé mes félicitations au seigneur ; je suis ensuite parti de l’église à côté de lui, entre Messieurs du Magistrat et des autres assistants, au son des cloches et au bruit du canon. Les confréries nous ont conduits jusqu’à la maison de ville où elles ont fait de nouvelles décharges et où je suis resté dîner et souper, ayant été invité quelques jours à l’avance au nom du seigneur.

7° Après-midi, les vêpres et le salut ont eu lieu à l’ordinaire, sans solennité, parce que personne n’y a assisté. Il n’y a eu sermon ni le matin ni l’après-dîner.

8° Le seigneur ayant trouvé mauvais que je n’eusse pas tenu l’offrande, Voulut absolument qu’il y en eut une le lendemain, disant qu’il y avait droit ; désormais le curé devra, en pareil cas, tenir l’offrande, parce qu’en semblable occasion dans toutes les paroisses, il est reconnu que l’acte de prise de possession consiste dans l’offrande.

9° Chaque fois qu’il a entendu la messe, le seigneur s’est agenouillé à l’intérieur du banc de communion, à l’angle de l’évangile, sur un prie-Dieu, recouvert d’un tapis, il avait derrière lui un fauteuil. Chaque fois aussi, après la messe et après le De profundis je lui ai présenté l’eau bénite et j’en ai jeté aux autres personnes pour éviter certaines difficultés qui s’étaient élevées entre les seigneurs de Hornes et le curé, vers l’an 1724.Le premier jour, le seigneur a été introduit par la grande porte sous la tour, ainsi qu’il a été dit ci-dessus et il à été reconduit par la même issue ; mais les jours suivants il est entré et sorti par la petite porte sans aucun cérémonial.

10° Le premier jour, après-dîner, la société de « Saint-Sébastien » a tiré à l’oiseau, le prix était un moutardier d’argent aux armes du seigneur et à celles d’Hondschoote. Les confrères sont venus chercher le seigneur chez lui et se sont dirigés vers la perche avec le cérémonial du lundi de la Pentecôte ; le seigneur a lancé trois flèches. Le second jour la société de rhétorique de « Sainte-Elisabeth » a représenté devant le seigneur, qu’on avait été chercher comme la veille, la tragédie de Catullana. Le troisième jour après-midi la confrérie de « Sainte-Barbe » (toujours après avoir été chercher le seigneur) a tiré à l’oiseau. Le prix était un gobelet d’argent aux mêmes armes que dessus. Comme chaque prix était d’une valeur de sept à huit couronnes, le seigneur a donné à la société de rhétorique sept couronnes en argent.

11° Le premier jour, après le souper de gala, il a été donné un bal qui a duré jusqu’à quatre heures du matin. Je n’y ai pas assisté parce que cela n’est pas convenable, et je me suis retiré immédiatement après le souper. Tous les autres jours, y compris le matin de son départ, j’ai dîné et soupé avec le seigneur et sa suite, pendant sa résidence chez le sieur Plets, dans la rue de l’Ouest. Au départ du seigneur, on a tiré de nouveau trois salves d’artillerie, ces Messieurs se sont habillés en noir, Le premier jour les convives étaient au nombre de quatre-vingts ; les jours suivants au nombre de quarante.

12° Chaque confrérie a reçu un sixième de vin rouge, et l’on en a mis deux sur la placé A la disposition du peuple, On a jeté à la foule des pains français et des saucisses; dans la soirée du premier jour, tes principales maisons ont été illuminées.

13° La ville n’a pas eu de frais à supporter pour ces fêtes, car le seigneur a tout payé, même le festin de l’hôtel de ville, de sorte que la ville n’a dût fournir que le luminaire pour le souper et pour le bal. Le seigneur a distribué en outre des récompenses à chacun, et s’est montré généreux partout si ce n’est à l’égard de l’église, des clercs et des sonneurs, qui n’ont eu aucune part à ses largesses. Il a payé tout le reste, même la poudre.

14° Comme il n’existe rien dans les registres concernant l’entrée des seigneurs dans l’église, parce que les comtes de Hornes n’y sont jamais venus qu’un jour ou deux après leur entrée solennelle, en qualité de simples particuliers, j’ai cru devoir consulter le doyen, sieur et maître Henri Grammon, curé à Dunkerque. Il m’a écrit qu’il ne savait rien à ce sujet et que je devais m’adresser à l’évêque qui m’a répondu qu’il ne voulait porter dommage ni aux droits des seigneurs, ni aux usages établis; mais qu’en ce moment (il était en visite pastorale à Eversam), il ne pouvait me dire ce qui se trouvait sur ses registres et qu’il me l’écrirait à son retour à Ypres. Monseigneur ne se trouvant pas à Ypres le 24 août, je n’ai pu recevoir sa réponse ; c’est pourquoi, sans préjudice des droits de chacun, j’ai reçu le seigneur en surplis, ainsi qu’il est dit plus haut au paragraphe 4 et cela pour ne rien ajouter ou enlever à ses prérogatives et pour éviter toute difficulté.

Signé : Gyselen, curé. »

Le nouveau seigneur se fait bâtir dans sa nouvelle résidence une magnifique demeure sur remplacement de l’ancienne halle aux serges devenue inutile, et sur une partie de l’ancien cimetière. Il se fait construire ensuite, au côté nord de la rue de Furnes, un superbe château.

— Les Coppens portent : D’azur à trois coupes d*argent.

1750. — Vente des matériaux de la halle aux sayes, démolie.

1767 — Emeutes populaires en ville par suite de la rareté des blés.

1771. — Bornage de la banlieue pour l’octroi.

1774. — Le cimetière qui est au nord de l’église et y touche, est transféré un peu plus au nord.

1779. — La compagnie hollandaise Vandermey et Compagnie reprend et achève le dessèchement du lac des Moëres entrepris précédemment par le comte Hérouville qui avait laissé son œuvre inachevée.

1789. — « Le samedi 21 mars 1789, en l’assemblée générale des habitants de la ville et juridiction d’Hondschoote, formant le tiers état, dûment convoqués, n’a pu être rédigé le cahier de doléances, plaintes et remontrances par rapport à l’affluence et grand concours de monde qui a occasionné du désordre et l’impossibilité de procéder au recueillement des voix, cette assemblée se tenant dans la chambre échevinale qui, à beaucoup près, n’était point assez spacieuse . En conséquence, l’assemblée dont s agit a été remise à mardi prochain de voix unanime et fixée à huit heures du matin vingt-quatre du présent mois de mars en l’église paroissiale de cette dite ville. De tout quoi nous avons tenu le présent acte pour valoir là et ainsi que de raison qui a été signé par nous Bailli et premier échevin de la ville et juridiction d’Hondschoote, date que dessus.

Signé : De Saint-Hilaire de Cruyninghe, Sapelier.»

— La partie de territoire comprise entre le canal d’Hondschoote et le territoire de Killem, et connue sous le nom de « Prévôté », qui avait jusqu’à cette époque, bien qu’étant une partie territoriale de la commune d’Hondschoote, dépendu de la juridiction seigneuriale de la Prévôté de Saint-Donat de Bergues, devient partie administrative de la ville d’Hondschoote. L’écusson armorial de la prévôté porté : D’or à un Lion de sable chargé d’une croix d’or pendante sur son estomac et attachée à un collier de même dont le lion est accolé.

1792. — Les communautés religieuses Trinitaires, Récollets, Pénitentes, Sœurs-Grises, sont supprimées.

— Par ordre administratif, lé mobilier des couvents désignés ci-dessus est vendu. Les cloches ainsi que l’argenterie de leurs églises sont envoyées à la Monnaie ou fonderies nationales. Les cloches de la tour de l’église paroissiale, au nombre de huit, et dont l’une d’elles peut s’entendre à deux lieues par un temps calme, reçoivent, sauf la grosse cloche qu’on laisse, la même destination. Le carillon, qui comprend seize grosses clochettes et sonne l’heure, la demie et le quart, disparaît également. Chaque année, le jeudi saint, on en changeait l’air.

1793.— La garde nationale, sous la conduite de Herwvn, son colonel, accourt à la défense de Dunkerque assiégée. Elle y arrive tambours battants et enseigne déployée.

— 8 septembre. — Mémorable victoire remportée par les Français sur les Anglo-Hanovriens-Autrichiens. Elle sauve la France et force les Anglais à lever le siège de Dunkerque. L’histoire la compare aux batailles de Platée et Marathon dans l’antiquité.

La bataille d’Hondschoote.

M. Pitt, ministre de la guerre, qui n’attendait des autres nations européennes aucun effort énergique et sincère, voulut au moins assurer à l’Angleterre un point à la fois maritime et territorial sur le sol français. Le siège de Dunkerque fut résolu.

L’amiral Maxbridge eut ordre de faire préparer une escadre pour foudroyer la place pendant que le duc d’York l’attaquerait par terre. L’armée anglo-hano vrienne s’avança par Furnes et se divisa en deux corps, dont l’un, sous le commandement du duc d’York, assiégea Dunkerque ; l’autre, sous les ordres du maréchal Freytag, occupa la petite ville d’Hondschoote et couvrit ainsi l’armée assiégeante. Ces deux armées comptaient au moins trente-six mille combattants. Elles étaient liées à l’armée du prince de Cobourg par le corps d’armée du prince d’Orange, fort de seize mille combattants.

Le général Houchard, qui commandait en chef l’armée française du Nord, reçut de Carnot l’ordre de délivrer Dunkerque à tout prix, Cette place, hors d’état de se soutenir longtemps, faisait des prodiges de patriotisme et de courage pour échapper à l’humiliation de se rendre aux Anglais. Jourdan, chef de bataillon peu de jours avant, aujourd’hui général par 1 inspiration de Carnot, commandait un corps de dix mille hommes campés sur les hauteurs de Cassel, à cinq lieues de Dunkerque. Informé des projets de l’ennemi sur cette ville, il y était accouru, avait présidé aux dispositions de défense, et en retournant à sa division de Cassel, il avait laissé le commandement de Dunkerque au général Souham.

Un officier, dont le nom ne devait pas larder à éclater dans nos guerres, Lazare Hoche, assistait le général Souham dans les soins de la défense. Ce jeune homme se signalait au coup d’œil de Carnot par une ardeur et par une intelligence qui sont le crépuscule des grands hommes.

Carnot détacha quinze mille hommes des meilleurs soldats de l’armée du Rhin, et les envoya au général en chef de l’armée du Nord pour donner du nerf aux recrues qui composaient en masse cette armée.

Carnot vint lui-même apporter à Houchard l’esprit et le plan des opérations difficiles dont le Comité du Salut public le chargeait.

Houchard s’avança à la tête de quarante mille hommes contre la ligne des Anglais. En passant à Cassel, il rallia les dix mille hommes de Jourdan et marcha sur Hondschoote. Le duc d’York et le maréchal Freytag s’étaient fortifiés dans cette position. Leur flanc droit s’appuyait sur Bergues, leur gauche sur Furnes, leur centre sur les moulins, les redoutes, les haies, les murs crénelés dont ils avaient à loisir hérissé Hondschoote, Ils étaient adossés ainsi à l’immense marais des Moëres qui s’étendait entre Hondschoote et la mer. Des chaiussées faciles à couper y assuraient leur retraite ou leur communication avec le corps sous Dunkerque. Il semblait impossible d’aborder l’ennemi dans cette position.

Le duc d’York, Freytag, Walmoden se reposaient avec une entière sécurité sur la force de cette assiette et sur le nombre de leurs troupes. Ils ne cessaient cependant d’accuser la lenteur de l’amiral Maxbridge a exécuter les ordres de M. Pitt et à conduire devant Dunkerque l’escadre qui devait seconder les assiégeants. Cette escadre ne paraissait pas en mer. Une flottille de chaloupes canonnières françaises, embossées dans la grande rade de Dunkerque, labourait incessamment de ses projectiles les dunes de sable où campait l’armée anglaise.

Le 6 septembre, les avant-postes des deux armées se heurtèrent à Rexpoëde, gros village entre Cassel et Hondschoote. Jourdan, dispersant tout ce qui se trouvait devant lui, avait balayé la route et les villages jusque-là, et faisait halte pour passer la nuit. Trois bataillons occupaient le village. Le corps principal de Jourdan campait en arrière, la cavalerie bivouaquait dans les prairies et les jardins. A la chute du jour, le général Freytag et le prince Adolphe, un des fils du roi d’Angleterre, qui précédaient de quelques pas leurs troupes, tombèrent dans ces bivouacs et furent faits prisonniers par les Français . Walmoden occupait Wormhout. Informé de la présence des Français à Rexpoëde, il quitta à minuit sa position, fondit sur Rexpoëde, dispersa l’avant-garde des trois bataillons, délivra Freytag et le prince Adolphe, et faillit prendre le général Houchard et les deux représentants du peuple, Delbrel et Levasseur, qui venaient d’arriver et qui soupaient dans ce village, Jourdan, accouru aux coups de fusil, ne put que sauver son général en chef et les représentants. Les trois bataillons engagés dans le village se débandèrent et furent recueillis par le général Collaud qui bivouaquait à Oost-Cappel. Jourdan, après de vains efforts pour rentrer dans Rexpoëde, revint dans la nuit rejoindre Houchard et les représentants à Bambecque. Son cheval criblé de coups de fusil tomba mort sous lui à la porte du village. Walmoden, après cette heureuse rencontre, replia sa division sur Hondschoote, et ranima par ses récits la confiance de l’armée anglaise.

Le 7, Houchard groupa ses forces. Il reconnut de plus près la ville et les avant-postes d’Hondschoote. Un excès de prudence l’engagea à détacher une de ses divisions pour observer les vingt mille Anglais campés sous Dunkerque. Il se dissémina- et s’affaiblit ainsi. Tous ces généraux vieillis dans la routine oubliaient qu’une victoire donne tout au vainqueur. Le 8, il attaqua.

Freytag, blessé l’avant-veille à Rexpoëde, était incapable de monter à cheval. Walmoden commandait. Il avait déployé son armée dans les prairies en avant d’Hondschoote. Du côté des Français, Collaud commandait la droite, Jourdan la gauche, Houchard le centre, Vandamme l’avant-garde. Une redoute de onze pièces de canon couvrait la ville et battait à la fois la route de Bergues. Une autre redoute balayait la route de Warhem. Les abords de ces redoutes étaient inondés. Il fallait les enlever en marchant dans l’eau jusqu’à la ceinture, exposés pendant dix minutes au feu des pièces et des bataillons couverts par des murs et par des taillis. Houchard qui ménageait ses troupes, usait le feu, et perdait le jour à des attaques chaudes, mais lentes, qui ne permettaient pas à un corps de son armée de dépasser l’autre, et qui, en ne compromettant rien, perdaient tout. Le représentant du peuple Levasseur, militaire ignorant, mais patriote intrépide, ne cessait de gourmander le général, de lui demander compte de chacun de ses ordres, de le menacer de le destituer s’il n’obtempérait pas à ses observations. A cheval à la tête des colonnes, passant de la gauche au centre et du centre à la droite, Levasseur, revêtu de l’écharpe tricolore et le panache flottant sur son chapeau, faisait rougir les soldats et trembler les généraux. Il montrait d’une main Hondschoote en avant, et de l’autre la guillotine en arrière. La Convention avait ordonné la victoire, la patrie voulait sauver Dunkerque. Levasseur n’admettait pas de discussion, même avec le feu.

Au moment où il haranguait au haut d’un tertre une colonne hésitante, engagée et foudroyée dans le chemin creux de Killem, un boulet de canon brise les reins de son cheval. Levasseur tombe, se relève, se fait amener un autre cheval, et s’aperçoit que le bataillon s’est arrêté, — Marchez toujours, dit-il, je serai à la redoute avant vous, — Et il se replace à leur tête.

Il rencontre Jourdan blessé, perdant son sang et s’indignant comme lui de l’indécision du général en chef. — Qu’allons-nous devenir avec un pareil chef ? s’écriait Jourdan ; il y a deux fois plus de monde pour défendre Hondschoote que nous n’en avons pour l’attaquer. — Jourdan, lui dit Levasseur, vous êtes militaire, dites-moi ce qu’il y a à faire, et cela sera fait. — Une seule chose, dit Jourdan, et nous pouvons vaincre encore ; cesser le Feu, qui nous décime sans affaiblir l’ennemi, battre la charge sur toute la ligne et marcher à la baïonnette.

Levasseur et Delbrel sanctionnent par leurs ordres l’inspiration de Jourdan. Jourdan lui-même, son sang étanché, s’élance en avant de ses colonnes. Un silence plus terrible que la fusillade règne sur toute la ligne française. Elle s’avance comme une vague d’acier sur les retranchements anglais. Quatre mille soldats ou officiers restent blessés ou morts dans -les chemins creux, sous les haies, au pied des moulins à vent fortifiés qui entourent tes redoutes. Les redoutes elles-mêmes abordées de front s’éteignent sous le sang des canonniers qui les servent. Collaud, Jourdan, Houchard, font avancer des canons et des obusiers à l’entrée des rues dont les retranchements s’écoulent sous les projectiles. Lés Hanovriens et les Anglais se replient en bon oindre, défendant encore la place, l’église, l’hôtel de ville, criblés de boulets. Le vieux château d’Hondschoote, habité par les généraux ennemis, et depuis quelques jours témoin des fêtes de l’état-major anglais et hanovrien est incendié par les obus. Cet édifice ensevelit sous ses toits, sous les pans des murs et dans ses fossés, des centaines de cadavres et le corps du général Cochenhousen, tué dans le combat.

Assailli et forcé de toutes parts, excepté du côté de la Belgique, Walmoden se retire, avec les débris de son armée, sur Furnes. Le duc d’York, qui avait assisté et combattu de sa personne à Hondschoote, se porte au galop à travers les marais des Moëres à son camp de Dunkerque, pour aller lever le siège.

Houchard, malgré les observations do Jourdan et des représentants qui le conjuraient d’achever sa victoire et d’en cueillir le fruit en poursuivant les Hanovriens sur la route de Furnes et en coupant ainsi en deux l’armée ennemie s’endormit deux jours â Hondschoote. Cette manœuvre, aussi simple que facile,, enfermait l’armée assiégeante du duc d’York entre les remparts de Dunkerque et les quarante mille hommes victorieux de Houchard. Pas un Anglais n’eût échappé. La mer était aux Français. Hoche et une garnison intrépide étaient dans Dunkerque. Les dunes de cette place eussent été, en deux heures de marche, les Fourches Gaudines de l’Angleterre. Le général ne vit pas ou n’osa pas. toute sa fortune. Il laissa l’armée du duc d’York filer en paix le long de la mer, par une langue de sable qui joint Dunkerque à Furnes, et se renouer en » Belgique au corps de Walmoden et du prince d’Orange. Houchard, vainqueur, se conduisit en vaincu et regagna Menin au milieu des murmures de son armée.

La nouvelle de la victoire d’Hondschoote combla de joie Paris. Toutefois, la Convention reprocha comme une trahison au général victorieux sa victoire. Ses commissaires à l’armée du Nord, Hentz, Peyssard et Duquesnoy, destituèrent Houchard et l’envoyèrent au Tribunal révolutionnaire. « Houchard est coupable, disaient-ils à la Convention, de n’avoir vaincu qu’à demi ; l’armée est républicaine, elle verra avec plaisir qu’un traître soit livré à la justice et que les représentants du peuple veillent sur leurs généraux. Houchard fut condamné à mort et monta à l’échafaud le 16 novembre 1793.

(Extrait de l’Histoire des Girondins, par Lamartine),

1794 ou an II — L’église est fermée à l’exercice du culte et sert de magasin à fourrage pour les troupes. — Quelques voies publiques changent de dénomination : la rue de l’Ouest devient rue Marat ; la rue de la Cour et des des Récollets, rue de la Liberté la rue du Milieu, rue du Génie français ; la rues des Pénitentes, la rue des Sans-Culottes ; la rue de Fumes, rue de la Victoire ; la grand’place, place affranchie.

1807. — Il est procédé à la reconnaissance des limites du territoire de la commune par les soins de M. Robin, géomètre-arpenteur, assisté des maires et d’indicateurs des communes limitrophes.

1808. — La ville, qui n’a pas de presbytère, acquiert une maison, rue de l’Ouest, et l’affecte au logement du curé.

1810. — A. la suite du décret impérial du 20 mars contenant des actes de bienfaisance et d’indulgence à l’occasion du prochain mariage de sa majesté l’empereur et roi Napoléon Ier avec Marie-Louise, archiduchesse d’Autriche, ayant pour objet de favoriser le mariage de six mille militaires en retraite ayant fait campagne, avec des filles de leurs communes, auxquelles il sera accordé une dot, la commission de la justice de paix du canton d’Hondschoote choisit le nommé D’hont François-Jean-Baptiste, conscrit de l’an XII, entré au service à l’âge de 22 ans au 27e d’infanterie légère ; a fait les campagnes des ans XII, XIII, XIV, et 1806, 1807, 1808; était à Austerlitz ; a été blessé le 31 octobre 1808, à Durango, d’un coup de feu à la main droite ; total des services : seize ans, onze mois et huit jours, y compris les campagnes. La commission lui choisit pour épouse la nommée Buisine Adélaïde-Henriette-Josèphe, laquelle reçoit une dot de 600 francs concédée par l’empereur. Le mariage est célébré, conformément, au décret, précité, le 22 avril, le même jour que celui de l’empereur. Des réjouissances publiques ont lieu à cette occasion. Les fonctionnaires civils, judiciaires et militaires s’assemblent à neuf heures du matin, à l’hôtel de ville, d’où ils se rendent, escortés par un détachement de vingt-quatre hommes de la Garde nationale, à la tête duquel sont les musiciens, au domicile des futurs, époux. Le cortège, augmenté des futurs conjoints et de leurs parents et amis, retourne dans le même ordre à la maison commune ou il est procédé de suite au mariage civil après lequel le maire prononce un beau discours ; Le cortège se rend ensuite à l’église. Après les cérémonies religieuses, les époux sont reconduits à leur domicile au milieu des manifestations sympathiques des habitants. Il est pourvu au repas de noces par les soins de la ville. Le reste de la journée se passe en divertissements publics variés.

— Il est procédé le 6 juillet, à l’ouverture des travaux de construction de la grande citerne publique située à l’est de l’église. Le Conseil municipal, escorté d’un détachement de la force armée et précédé d’un certain nombre de musiciens, se transporte au lieu désigné pour l’exécution des travaux. Là, l’entrepreneur de la construction présente au général Gigaux, maire, la première pierre à poser dans laquelle se trouve incrustée une médaille de forme circulaire dont les faces portent les inscriptions : Ville d’Hondschoote – Citerne publique construite en 1810 par les soins du Général Gigaux maire.

Le premier magistrat de la commune, au son des instruments de musique et au bruit des acclamations et des applaudissements d’un fort grand nombre de citoyens, pose, à une profondeur de trois mètres, la première pierre à l’angle nord de la citerne, qui a une contenance de 1500 à 1600 hectolitres, La cérémonie terminée, le cortège retourne à l’hôtel de ville, où des vins d’honneur sont offerts aux assistants.

1812. — Confection du premier plan cadastral de la commune, sous la direction de M. Pigalle, directeur des Contributions. Les opérations du mesurage, faites par M. Castiau, géomètre, sont terminées sur le terrain le 25 juillet.

— Fondation du corps de musique. Les membres exécutants en nombre restreint qui le composent, se font entendre pour la première fois dans les galeries au haut de la tour.

1814 (mars). — La France étant envahie par les Alliés, les Prussiens occupent Hondschoote. Ils en repartent le premier dimanche de mai.

— Après le retour de Louis XVIII, les notables de la commune, en signe d’allégresse, organisent, par souscription, un banquet qui a lieu ouvertement sur la grand’place. Ce banquet est suivi d’un bal public tenu au même endroit.

1816 (mai). — Près d’un an après le désastre de Waterloo, les Anglais viennent prendre garnison à Hondschoote. Ils y restent trois mois.

1816 (décembre). — La ville est autorisée par lettre patente du roi, à reprendre ses anciennes armoiries, savoir : D’hermine à une bande d’argent brochant sur le tout, chargée de trois coquilles de sable.

1820. — Une convention conclue entre la France et les Pays-Bas fixe la ligne frontière séparant les deux royaumes. Le territoire de la commune subit de ce fait une légère modification. Le procès-verbal de démarcation porte, en effet, que la ferme d’Ignace Vermersch, les vergers et terres situés au nord-est du chemin dit Warmoestraete ou Hoogstraat, appartenant au susnommé et à Pierre Markey, feront désormais partie du royaume des Pays-Bas, et seront incorporés au territoire de Leysele. D’autre part, feront désormais partie du royaume de France, et seront incorporés au territoire d’Hondschoote, les maisons, terres, et vergers situés au nord-ouest du chemin vert (groene straete),sur le territoire de Beveren, propriétés appartenant aux enfants de Gilles Pilyser, à Jean-Baptiste Vandenbussche et frères, aux enfants de François Vermeulen et à Demol.

1821. — Assassinat de Jean-François Bailleul, d’Estaires, sur le pavé de Bergues, à deux cents mètres au nord du cimetière, par Maurice Buchart. L’assassin est guillotiné l’année suivante sur la place de Bergues.

1826.— M. De Buyser, achève complètement le dessèchement des Moëres, qui avaient été inondées pendant les guerres de la Révolution. On voit bientôt des maisons se grouper autour d’un clocher ; le village des Moëres est reconstitué. Le marécage d’autrefois produit de riches moissons.

1827. — Installation provisoire dans la maison appartenant à Jean Mortier, rue de l’Ouest d un poste de gendarmerie composé de trois hommes.

1828. — La galerie en arcades entourant le haut de l’église et les clochetons surmontant les contreforts, sont démolis.

1828-1831. — Des constructions s’élèvent autour de l’église, des côtés nord et est.

1829. — Formation d’une compagnie de sapeurs-pompiers de quarante hommes.

1832. — Création d’un bureau de poste. Son service comprend uniquement la distribution des lettres.

— Hondschoote est le berceau de la carrière politique de Lamartine dont la sœur, Mme Coppens, habite la ville.

1835. — M. Lamartine donne à la ville les pompes de la grande citerne communale.

1836. — Restauration intérieure de l’église. Les poutres en bois qui s’y trouvent sont enlevées et remplacées par des tirants en fer ; de celle placée derrière la chaire, l’on détacha une planche que l’on plaça à I ‘hôtel de ville. Elle porte en idiome flamand, le quatrain suivant :

Als spanien en vrancriick met den pais versaemde

Waeee dese balcken inghesteken soo het betaemde

Bii odre van ons pastoor Ravwel int leven

En theel magistraet van Hondschoote verhev. 1662

Dont voici la traduction :

Lorsque la paix unit l’Espagne avec la France

Ces Poutres l’on posa comme de convenance

D’ordre émanant de nous Rauwel alors curé

Et tout le magistrat d’Hondschoote révéré. 1662

1838. — La commune commence à empierrer ses chemins qui tous sont encore en sol naturel.

1839. — Par procès-verbal dressé par le sous-préfet de Dunkerque, la ville d’Hondschoote est mise en possession des biens qui lui appartiennent comme faisant partie des dunes et garennes concédées aux communes composant les anciennes juridictions de Bergues et Dunkerque, par arrêt du Conseil d’État du roi, en date du 21 avril 1775, et à elles assignées par le partagée effectué conformément au décret du 21 août 1806, entre les dites communes intéressées, proportionnellement au nombre de feux que chacune de ces communes possédait suivant procès-verbal du 11 octobre 1830, approuvé par le préfet du Nord, le 27 juin 1837. Les dunes dont la ville d’Hondschoote entre en possession forment deux parties distinctes, ayant respectivement 36 hectares, 41 ares, 17 centiares et 9 hectares, 58 ares, 50 centiares.

1841. — Mort de M, Bernard-Jacques-Laurent-Robert-Antoine Coppens d’Hondschoote (petit-fils du premier seigneur de ce nom), à l’âge de cinquante-quatre ans, maire de la ville. Il était lieutenant-colonel d’état-major avant la Révolution de 1830. Ne voulant pas prêter serment à la nouvelle Constitution, il démissionna.

1844. — La famille Coppens d’Hondschoote, après environ un siècle de résidence dans la cité, la quitte, en y laissant les meilleurs souvenirs.

1848 (30 avril, dimanche). — Plantation de l’arbre de la liberté.

Le maire à la tète du Conseil municipal, des officiers de la garde nationale, de tous les fonctionnaires publics en exercice dans la commune, des officiers en non activité ou en retraite et des membres de la Légion d’honneur convoqués, se réunissent à l’hôtel de ville pour procéder à la cérémonie de la plantation de l’arbre de la liberté. Le cortège sort sous l’escorte du corps des sapeurs-pompiers précédé de la musique et suivi d’une grande foule de peuple pour chercher l’arbre destiné à être planté sur la grand’place, à la blanchisserie de la dame veuve Vercamer, rue du Nord, où étant, l’arbre paré aux couleurs nationales et surmonté de drapeaux tricolores avec inscriptions rappelant les mots sacramentels de la République française : liberté, égalité, fraternité, unité, est porté par huit sapeurs-pompiers et placé au milieu du cortège pour être ainsi transporté sur la grand’place. où il est placé dans le trou préparé à l’avance. Le cortège se rend ensuite à la porte de l’église pour y chercher le clergé et revient au pied de l’arbre où M. le Doyen prononce un discours dans lequel il rappelle la sainteté de l’origine des mots formant la devise de la République. Il procède alors à la bénédiction de l’arbre avec le cérémonial d’usage. Après quoi M. le Maire et M. Regodt, chef de bataillon de la garde nationale, prononcent chacun un discours de circonstance, ils sont vivement applaudis. Ensuite la musique, placée sur une estrade en face de l’arbre, exécute des airs patriotiques et un chœur de jeunes citoyens chante la Marseillaise. La cérémonie terminée, le cortège défile devant l’arbre de la liberté et après avoir reconduit le clergé jusqu’à la grand’porte de l’église, parcourt les rues de la ville précédé de la musique et suivi d’une foule de citoyens. Toute la ville est en fête.

1848-1849. — La flèche du clocher est reconstruite.

1851. — Acquisition par la ville d’une maison formant le coin de la rue de l’Ouest et de la rue de l’Hospice pour y établir l’école communale de garçons et une salle d’asile.

— Arrivée d’une brigade de gendarmerie qui est casernée dans les bâtiments de l’ancienne école de garçons, sur la grand’place, à côté de l’hôtel de ville.

— L’arbre de la liberté est enlevé après avoir été mutilé par un habitant de la commune.

— Les derniers vestiges de l’antique cour seigneuriale des Hornes disparaissent. Le monticule que l’on rapporte avoir servi, il y a des siècles, d’emplacement à la résidence de cette cour, est aplani, et les fossés qui l’entourent sont comblés. La rue de la Cour tire son origine du voisinage de cet emplacement.

1852. — Sur la demande de M. Lamartine, le Ministère de l’intérieur donne à la ville un magnifique tableau représentant la bataille d’Hondschoote.

1862. — Etablissement de l’hospice des pauvres.

1863. — Renouvellement du cadastre.

— Le marché du vendredi est étendu à la vente des céréales.

— Le marché du mardi, instauré sous Charles-Quint, n’a plus depuis longtemps qu’une importance secondaire. Le jour n’est pas loin où il disparaîtra tout à fait.

1866. — Le Conseil municipal donne le nom de rue Coppens d’Hondschoote à la voie publique située au nord de l’église où se trouvait la maison seigneuriale de cette famille qui a laissé dans le pays le meilleur souvenir.

1867. — L’ancien couvent des Trinitaires, transformé en maison de campagne après la dévolution, est rasé.

1868. -— Confection d’un plan d’alignement dès place et rues de la ville.

— Création d’une succursale de la Caisse d’épargne.

1872. — Etablissement du télégraphe.

1876. — Un paratonnerre est placé à la tour.

— Le classement des archives communales est achevé, M. Decleene, employé aux Archives départementales, qui a été chargé de ce travail, en dresse l’inventaire.

1879. — Construction d’une école communale de garçons, rue du Marché-aux-chevaux.

1881. — L’école maternelle, qui existe en fait depuis plus de vingt ans, est créée officiellement,

1884. — Le Conseil municipal sollicite l’érection sur la grand’place d’un monument commémoratif de la bataille d’Hondschoote.

— Il décide l’embellissement du côté nord-ouest de la grand’place, et la démolition de l’ancienne halle qui s’y trouve et qui tombe en ruine.

— M. Boudeweel, maire, fait placer dans la salle d’entrée de l’hôtel de ville, des panneaux offrant le résumé chronologique de l’histoire de la ville,