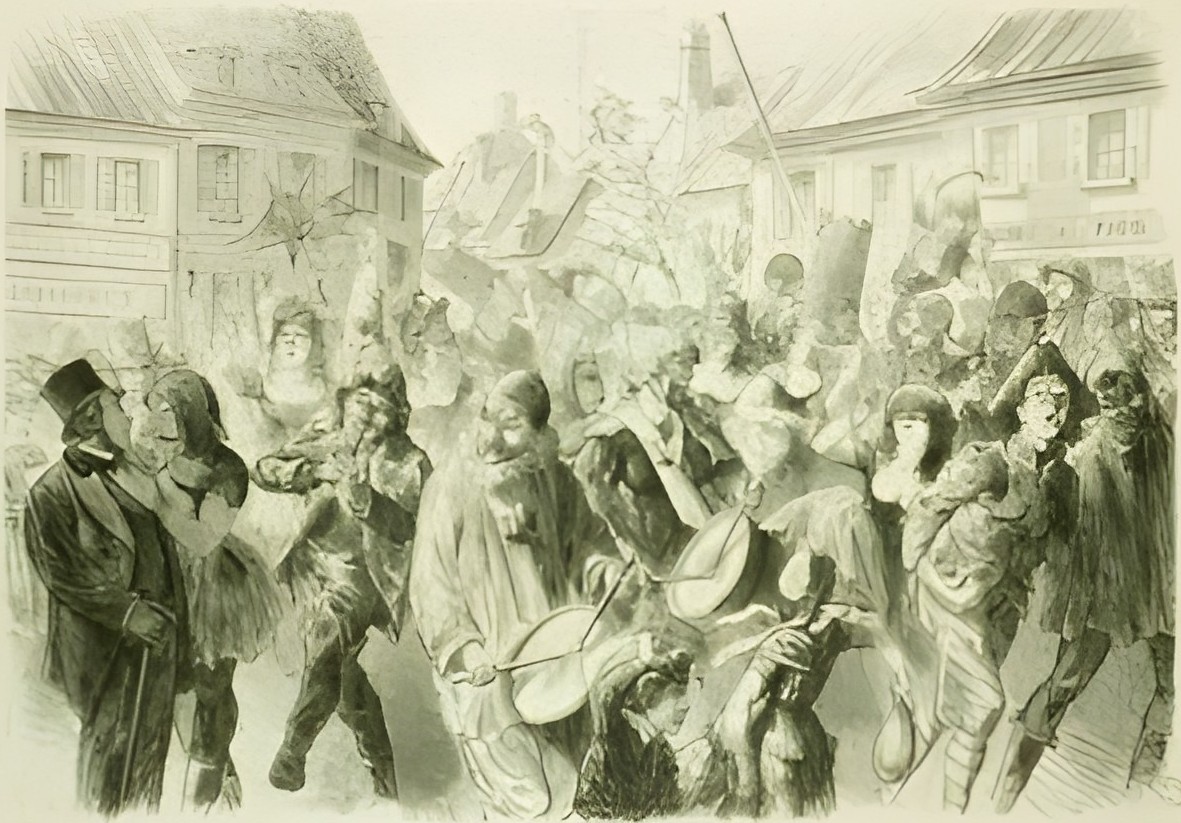

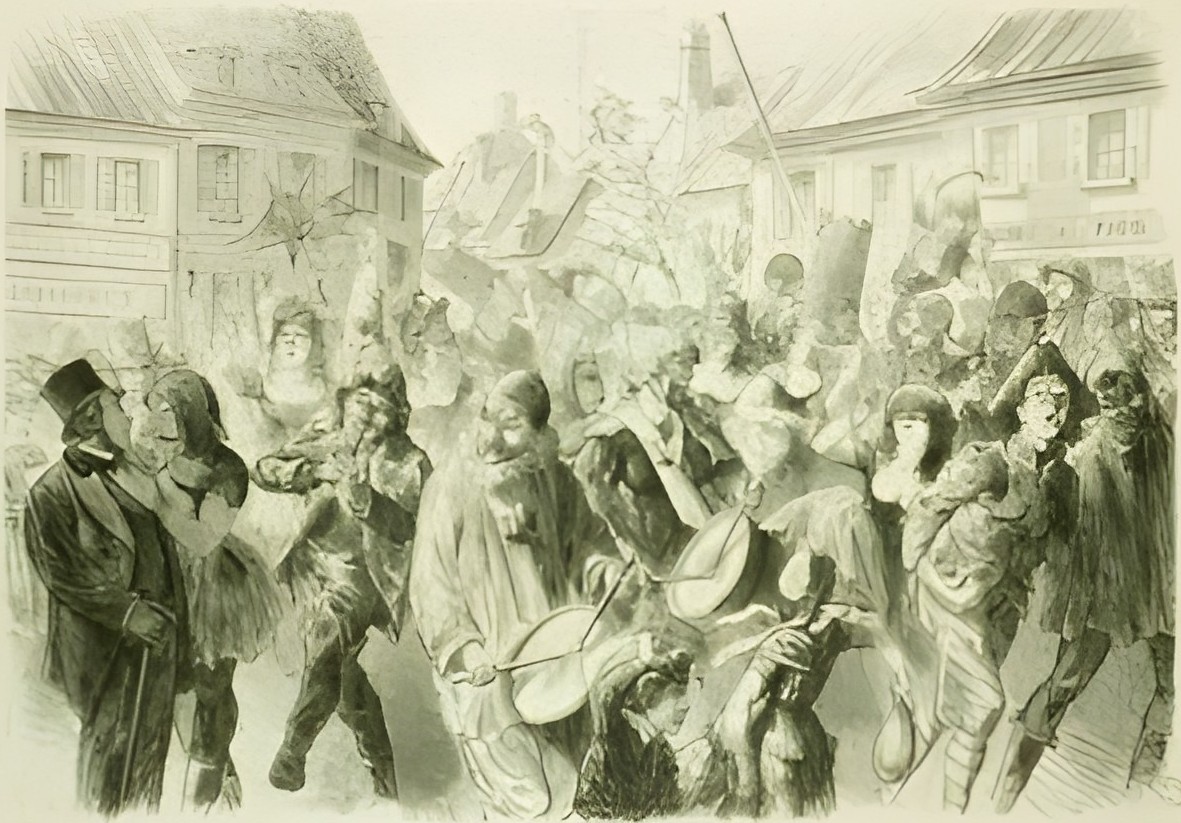

Une mascarade à Dunkerque

Estampe (date inconnue sans doute fin du XIXe siècle) conservée au MUCEM à Marseille.

Estampe (date inconnue sans doute fin du XIXe siècle) conservée au MUCEM à Marseille.

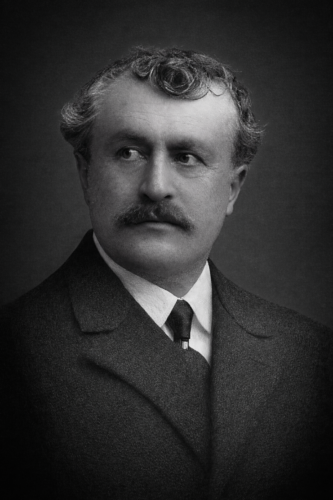

Né le 14 août 1873 à Cassel, Georges Masselis a été sucessivement conseiller municipal (1900), adjoint au maire (1919-1925) et maire de Cassel (1925-1945). Il fut également conseiller général (UDR – Droite) du canton de Cassel de 1919 à 1925 et de 1937 à 1940 se spécialisant dans les questions agricoles. Si on lui doit l’électrification de sa commune, il est aussi celui qui décida des disparitions du kiosque à musique et du tramway qui reliait la gare de Bavinchove au sommet du Mont.

Georges Masselis était également un important brasseur de la région – Il avait succédait à son père Jules dans cette fonction. Son grand-père maternel Charles Christiaens était également brasseur à Quaedypre. Il avait épousé en 1903 Jeanne Sapelier (1879-1967), la fille d’un brasseur de Wormhout. Ses bières récompensées par de nombreux prix étaient expédiées dans toute la région, à Lille et à Paris. Georges Masselis confia son établissement à son beau-fils Joseph Pierens, fils d’Alfred, ancien maire de Zuytpeene.

Durant la Première guerre mondiale – âgé de 41 ans en 1914 – il fut affecté comme adjudant au sien de l’état-major de la 1ere Armée. En 1928, il fit partie avec Félix Bollaert et Daniel Tack du comité constitué en faveur de l’érection de la statue équestre du maréchal Foch.

Il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur le 23 août 1933 sur proposition d’Albert Mahieu, sénateur-maire de Rosendaël, éphémère ministre de l’Intérieur sous le gouvernement Tardieu en 1932. La même année, Georges Masselis avait été nommé suppléant au juge de paix de Cassel.

Il décède le 31 janvier 1945 à l’âge de 71 ans peu de temps après avoir été écarté de ses fonctions municipales par le Comité de Libération de Cassel.

Dans l’église Saint Denis de Noordpeene, on trouve des fonts baptismaux, en pierre de Tournai, datant de la fin de l’époque romane (XIIIe siècle). Les faces de la cuve sont ornées de curieux bas-reliefs. Sur une face, Adam et Ève, assis dans une barque, sont sous la menace d’un démon représenté à droite sous la forme d’un monstre ailé à longue queue ; à gauche, un autre monstre assaille un homme de ses tentations. Sur l’autre frise, entre deux dragons, une colombe heureuse d’avoir échappée aux griffes du démon, nettoie ses ailes. A la troisième frise, entre deux autres terribles dragons, est représenté Saint Denis, le patron de l’église.

Plan-vue de Dunkerque vers 1600 publié dans le Civitates orbis terrarum de Georg Braun et Hans Hogenberg.

Plan-vue de Bourbourg vers 1600 publié dans le Civitates orbis terrarum de Georg Braun et Hans Hogenberg.

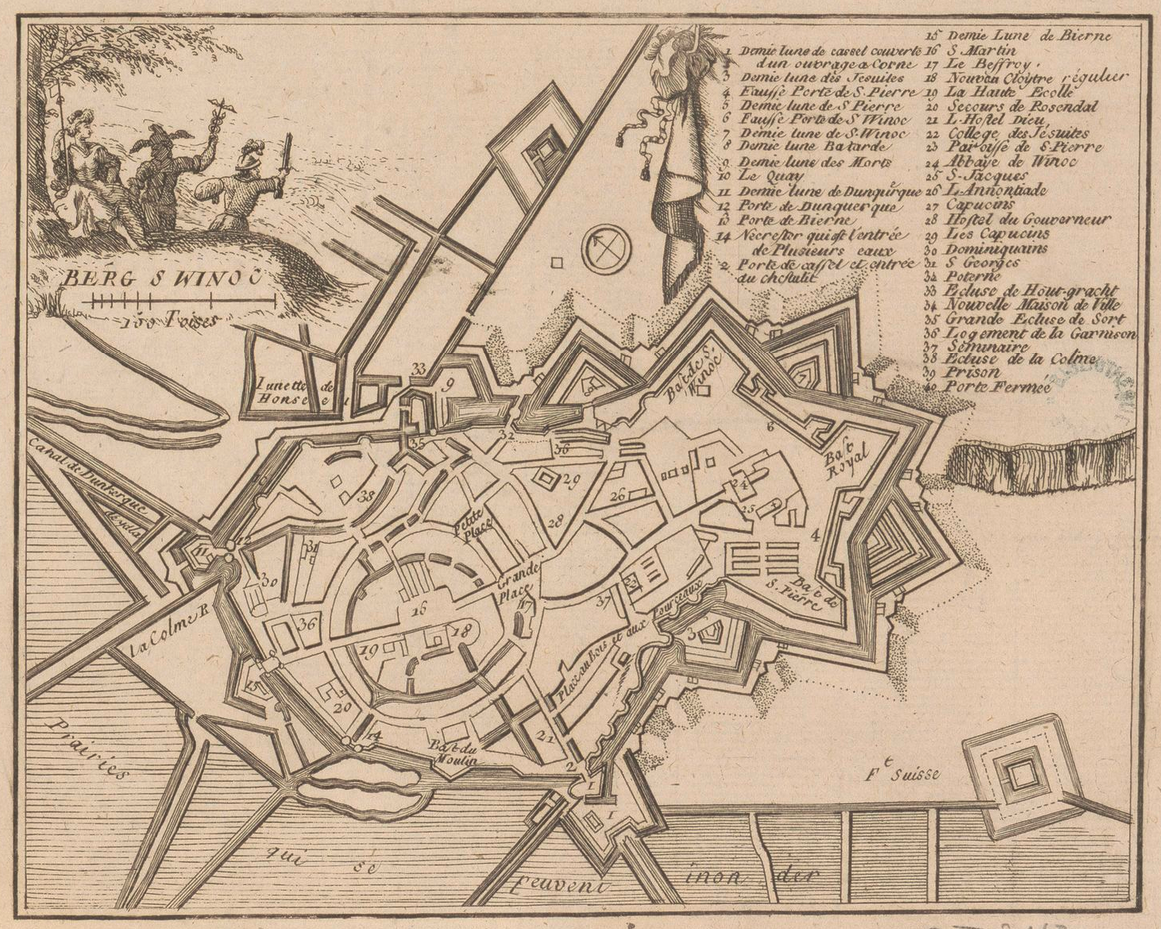

Plan détaillé de la ville de Bergues, variante du plan par Jacques Harrewijn (1660-1727), publiée dans « Les délices des Pays-Bas, ou description géographique et historique des XVII provinces Belgiques » au XVIIIe siècle.

Bibliographie :

Cette demeure, qui se trouve à côté de l’église sur une ancienne motte castrale, date dans sa forme actuelle du second tiers du XIXe siècle. Elle remplace une propriété appartenant aux évêques d’Ypres qui étaient seigneurs d’Herzeele. Les plans cadastre de 1806 et 1810 montrent une maison avec deux ailes. Cette demeure devait servir de presbytère. Le « château » fut acquis par la suite par la famille Heem propriétaire de la briqueterie d’Herzeele fondée en 1807. Construit en brique rouge sur deux niveaux, il est couvert d’un toit en ardoise. Il fut occupée durant la Première Guerre mondiale par des soldats anglais et durant la Seconde Guerre mondiale par des troupes allemandes.

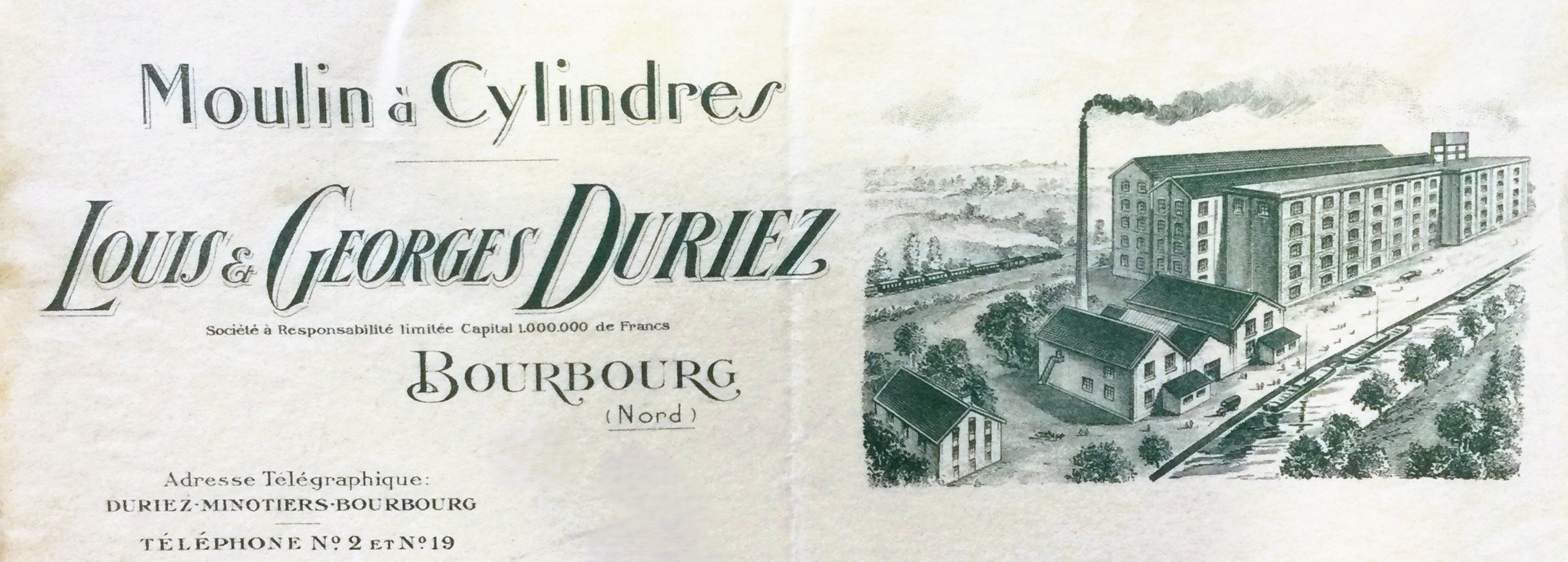

Créée en juin 1905 par les frères Louis et Georges Duriez, cette importante minoterie plusieurs fois modernisée traitait 550 à 600 quintaux de blé par jour en 1939. Après guerre, on produisit également des aliments pour bétails à partir des sous-produits de la minoterie. En 1962, l’entreprise est scindée en deux entités : les Moulins de Bourbourg se consacrant uniquement à la fabrication de farines et la Société Georges Duriez et fils à la production d’aliments pour bétail. Les deux entreprises cessent leur activité à la fin des années 1980.